Создатель прививки от оспы

Содержание статьи

Дояркина вакцина

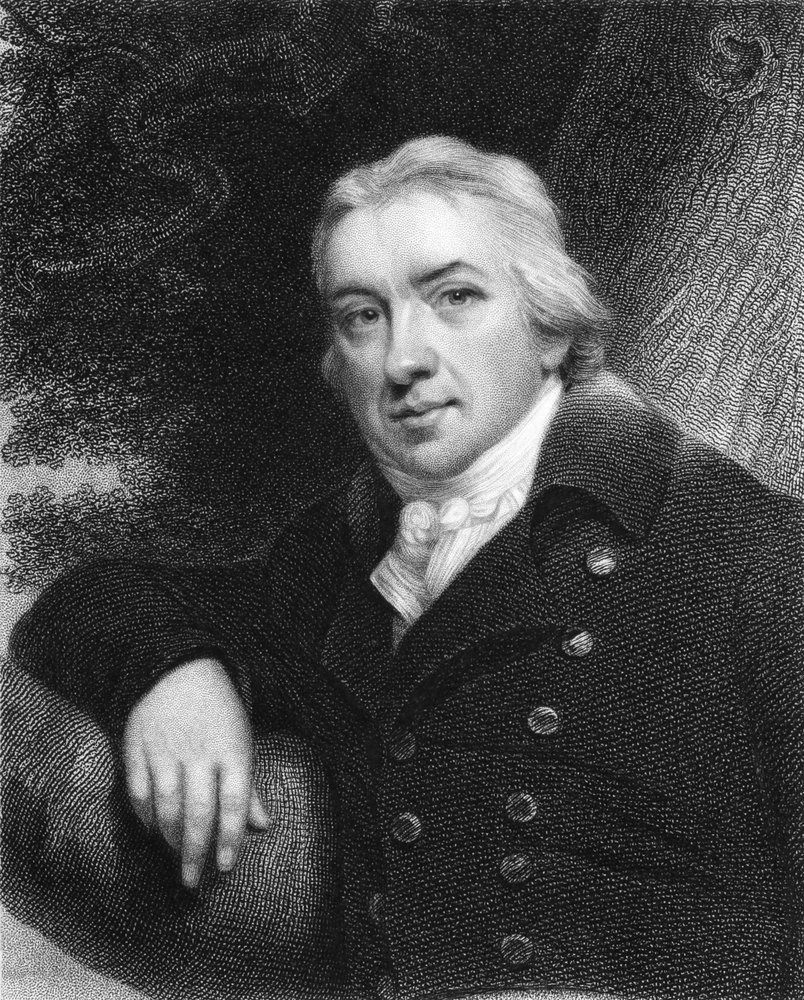

Провинциальный английский врач Дженнер создал вакцину от оспы на сто лет раньше вакцин Луи Пастера.

История открытия Дженнером прививки против оспы хорошо известна всем, кто не прогуливал уроки биологии в школе. Вкратце она такая. Оспа, она же натуральная оспа, она же черная оспа, была страшной болезнью. Она передавалась воздушно-капельным путем, была исключительно контагиозна, то есть риск заразиться от больного практически был равен 100%. От нее умирало до 40% заболевших. Особенно высокая смертность была у детей. Выжившие до конца жизни были обезображены оспенными шрамами. Доходило до того, что в полицейских ориентировках на розыск преступников в ряду особых примет писали «знаков оспы не имеет».

Народная вакцинация

Далее в учебниках и энциклопедиях принято писать, что на Востоке и в Африке еще за тысячи лет до Дженнера спасались от оспы, втирая себе гной из оспенных язв больного. Смертность после этой процедуры доходила до 2%, что совершенно недопустимо для современных вакцин. Но остальным 98% это помогало, они не болели оспой. Однако принуждения к такой вакцинации нигде никогда не было, и пользовались ею слишком мало людей, чтобы остановить эпидемии.

Считать народ в Европе глупее африканцев, арабов, китайцев или индийцев нет оснований. Наверняка такая же народная вакцинация испокон веков была и в Европе, в таких же масштабах и с тем же успехом. В современной научной литературе, чтобы отличать ее от классической вакцинации, эта процедура (прививка гноем больного оспой) называется вариоляцией (от латинского родового названия вируса оспы Variola).

В XVIII веке ситуация в Европе изменилась, здесь впервые в истории людей к вакцинации от оспы начали принуждать. Сам Дженнер в детстве, в школе-интернате, подвергся вариоляции. По медицинским канонам того времени перед прививкой учеников шесть недель держали на голодной диете, периодически пускали кровь и ставили клизмы. Понятно, что такая вакцинация энтузиазма у народа не вызывала, ее всячески избегали, и на статистику заболеваемости оспой она практически не влияла.

Мальчик для вакцинации

В 1796 году Эдвард Дженнер, практикующий врач из небольшого английского городка Беркли, привил восьмилетнему сыну своего садового работника Джеймсу Фиппсу легко протекающую у человека коровью оспу. Материал прививки он взял из оспенного нарыва на руке доярки по имени то ли Сара, то ли Люси (Дженнер точно его не запомнил и в своих научных трудах потом писал то так, то эдак). После этого он трижды на протяжении пяти лет пытался заразить мальчика Фиппса черной оспой путем вариоляции. Тот не заболевал. После этого прививать от оспы стали коровьей (или лошадиной) оспой. А Дженнер вошел в историю как человек, избавивший человечество от черной оспы.

Не сам, конечно, избавил, это за него сделала Всемирная организация здравоохранения ООН, которая в 1959 году на XII Всемирной ассамблее здравоохранения приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы путем поголовной вакцинации. По предложению СССР, между прочим, приняла. К 1980 году эта программа была успешно выполнена. Натуральная оспа — единственная болезнь человека, которая целиком и полностью ликвидирована на всех континентах. Вирусы человеческой оспы остались сегодня только в двух охраняемых репозиториях: в Центре заболеваний и профилактики в Атланте (США) и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском Кольцово.

Наука требует жертв

При знакомстве с этой хрестоматийной историей открытия Дженнера остается неприятный осадок. Прежде всего возникает вопрос: почему он выбрал для своего опыта ребенка, причем не своего, а чужого, и не просто чужого, а сына своего слуги, то есть зависимого от него человека. Целиком и полностью, добавим, зависимого: папаша Фиппс был типичным люмпеном, не имел ничего своего, кроме жены и детей, кров и хлеб им давал доктор Дженнер.

Вакцинация малолетнего Фиппса была публичной. На ней присутствовала комиссия медиков и толпа местного народа. Дженнер специально сделал ее публичной, потому что его научные труды не печатали в научных журналах, а ученые медики считали его дилетантом в науке и относились к его идеям свысока. Историки науки, прекрасно понимая двусмысленность ситуации с вакцинацией несовершеннолетнего ребенка, обычно оправдывают Дженнера тем, что коровья оспа не опасное для человека заболевание и что за шесть лет до этого он произвел намного более опасную процедуру вариоляции своему младшему сыну, когда заболела оспой его няня.

Но, во-первых, ему не оставалось ничего иного: няня-то его ребенка заболела, следующим должен был заболеть оспой его сын. Во-вторых, коровья оспа действительно мало чем грозила мальчику Фиппсу, ему смертельно угрожало то, что доктор Дженнер делал с ним потом. Он, как уже сказано, трижды намеренно заражал его черной оспой, и при этом Дженнер не мог точно знать, что прививка коровьей оспой сработает. Убедился он в этом только после третьей прививки Фиппсу, которому тогда было уже 13 лет и он, наверное, уже понимал, что с ним делают.

Впрочем, сегодня бесполезно рассматривать этику эксперимента Дженнера, особенно с позиции Ивана Карамазова, который считал, что никакая высшая цель не стоит слезинки хотя бы одного ребенка. У ученых всегда была своя этика, у ученых-протестантов XVIII века, каковым был Дженнер,— своя, у Достоевского — своя, на все этики не угодишь. Главное, что в данном случае все у всех закончилось благополучно.

Хеппи-энд

Дженнер получил то, чего добивался: он был признан ученым, причем выдающимся ученым, из тех, кто меняет мир. Человечество получило вакцину от оспы на сто лет раньше пастеровских вакцин от других болезней.

Удачно получилось и то, что Дженнер выбрал в качестве объекта исследований именно оспу. Возьми он холеру, чуму или любую другую инфекцию, ничего у него не вышло бы. Оспа — антропонозное заболевание, иными словами, ее вирус носят только люди. Природный резервуар вирусов у животных, откуда идет постоянная подпитка вирусами или бактериями у других инфекций, в данном случае отсутствовал. Не существовало хронического носительства вируса, и не было бессимптомной формы заболевания, а кожная симптоматика была настолько четкой, что сразу было видно, что человек болен не чем-то иным, а именно оспой. Инфицированные были не заразны до появления симптоматики и после выздоровления. Вирус был нестойкий к внешней среде, сразу погибал вне тела человека, что ограничивало возможности заражения. Ни один из вариантов вируса оспы не мог избежать защитного иммунитета (выработанного организмом после прививки) из-за присутствия множественных антигенов и антигенного варьирования в связи с высоким сродством к вирусной ДНК-полимеразе. Проще говоря, вакцина одинаково эффективно создавала иммунитет против любого штамма вируса оспы, чего в случае гриппа ученые до сих пор не могут добиться. Там каждый штамм вируса требует свою вакцину.

У подопытного мальчика Фиппса тоже жизнь удалась. Он вырос, женился и в подарок от хозяина получил в безвозмездное пожизненное пользование дом в Беркли, где прожил со своей женой и двумя детьми до самой своей смерти в 65-летнем возрасте. Сейчас в этом доме музей Дженнера. На этот двухэтажный особняк метров пятьсот общей площадью можно посмотреть в интернете. Сейчас аренда такого дома, наверное, целое состояние стоит.

Прецедент доктора Дженнера

Своим подарком Фиппсу доктор Дженнер на двести с лишним лет предвосхитил те правовые коллизии, которые сейчас складываются в медицинской генетике и клеточной терапии. Обычно все доноры генов и клеток делают это в ходе своего лечения добровольно и безвозмездно, подписывая соответствующее соглашение. Но потом, когда на рынок выходит полученный на основе их генов и клеток препарат, приносящий его производителю многомиллионные прибыли, донору может стать обидно. А его адвокат, пользуясь пробелом в правовом урегулировании таких ситуаций, может не оставить камня на камне от этого соглашения как дискриминационного в отношении прав пациента. Во всяком случае, сейчас в научной юриспруденции заметен бум публикаций по теме ELSI (Ethical, Legal and Social Implications) — этических, правовых и социальных последствий в новых областях биомедицинских исследований.

Как это будет в реальной жизни, покажет ближайшее время. Но прецедент доктора Дженнера, добровольно подарившего своему подневольному пациенту счастливую и безбедную жизнь в его, пациента, собственном доме, наверняка будет одним из самых частых аргументов в судах при подобных разбирательствах.

Сергей Петухов

Источник

История вакцинации: от гарема до мальчиков Эдварда Дженнера

Более двух с половиной веков назад, 17 мая 1749 года родился Эдвард Энтони Дженнер, который придумал, как спасти мир от смертельной болезни и с успехом это осуществил. Благодаря великому английскому ученому, у человечества теперь есть вакцины — надежная защита от целого ряда крайне опасных инфекций. MedAboutMe рассказывает об истории Эдварда Дженнера и его открытии.

Черная оспа и цивилизация

Когда мы сегодня говорим об оспе, то в первую очередь вспоминаем о ветрянке — ветряной оспе, которая вызывается вирусом герпеса и не является для современного человека чем-то пугающим. Но история вакцинации начинается с другой, натуральной, или черной оспы. Это тоже вирусное заболевание, которое вызывают вирусы Variola major, убивающий от 20 до 90% зараженных, и Variola minor с летальностью 1-3%.

Черная оспа — настолько древнее заболевание, что ученые расходятся в оценках времени его происхождения. Оно уже убивало предков человека за 10 тысяч лет до нашей эры. Следы оспы ученые находят на лицах фараонов. Когда-то из Африки при помощи египтян вирус перебрался в Индию и в Китай, а в V-VII веках добрался до Японии, где убил треть населения, и до Европы. Оттуда конкистадоры из Португалии и Испании завезли вариолу на территорию нынешней Америки, что сыграло существенную роль в исчезновении цивилизаций инков и ацтеков. В XVIII веке дополнительным фактором распространения инфекции на территории будущих США стала работорговля.

Смертность от оспы на тот момент составляла от 20 до 60%. Сегодняшним противникам вакцин следует знать, что в XVIII, уже вполне просвещенном веке в Европе от оспы ежегодно умирали 400 тысяч человек (а по некоторым данным — до 1,5 млн). Треть переболевших и выживших теряла зрение, а большинство из них до конца жизни носили на своем теле обезображивающие рубцы. Но при этом больше они никогда не заболевали оспой.

Вариоляция: в шаге до вакцины

Удивительную невосприимчивость к вирусу у уже переболевших оспой людей человечество заметило очень давно. По свидетельствам историков, уже в 430 г. до н. э. люди, пережившие оспу, должны были ухаживать за больными.

Неудивительно, что человечество попыталось использовать это наблюдение и придумало процедуру вариоляции (она же инокуляция), которая должна была вызывать легкую форму болезни. Первые свидетельства об этой операции были обнаружены в документах Древнего Китая и Индии. А в источниках 1670 года, например, сообщается о практике вариоляции обитательниц гарема турецкого султана в Стамбуле. Причина была проста: легендарная красота женщин должна была остаться неприкосновенной.

Что же такое вариоляция? Лекари использовали гнойные корочки людей, больных оспой. Эти корочки высушивались, перетирались в порошок и втирались в кожу, вносились в надрез на коже или вдувались в нос здорового человека. В других вариантах под кожу вводили жидкость из пустул больного оспой. Одним везло, равно как и их родственникам: легко переболевший пациент становился неуязвим для вируса. А вот другие были не столь удачливы: их болезнь развивалась тяжело, а сами они превращались в источник смертельно опасной инфекции для окружающих их людей. Смертность от вариоляции составляла 2-3%. Что, конечно, все равно было в 10 раз меньше, чем летальность самой оспы.

В начале XVIII века о вариоляции узнали лекари Англии. После нескольких экспериментов над заключенными и детьми-сиротами процедуру прошли члены королевской семьи — под тщательным наблюдением медиков. После чего новая методика получила всеобщее признание. Некоторые королевские особы Австрии, Франции и даже России (Екатерина II и ее сын) были привиты именно этим способом.

Чтобы остановить эпидемию оспы, врачи стали прививать обычных людей. В 1757 году вирус был введен 8-летнему мальчику, одному из тысяч маленьких англичан, попавших под проект вариолизации населения Англии. Мальчик переболел легкой формой оспы и впоследствии стал отцом-основателем вакцинации. Этим ребенком был Эдвард Дженнер.

Эдвард Дженнер, мальчик и оспа

Э.Дженнер был классическим ученым того времени — его скорее следует называть естествоиспытателем. Он интересовался абсолютно всем: занимался классификацией новых видов, которые привез в Англию легендарный капитан Джеймс Кук, экспериментировал с человеческой кровью, изучал геологию и воздухоплавание (и даже сам построил воздушный шар на водороде и пролетел на нем 12 миль), интересовался поведением кукушек, миграцией птиц и зимней спячкой ежей. Благодаря медицинскому образованию, Дженнер усовершенствовал способ получения так называемого рвотного камня. Попутно он играл на скрипке в местном клубе и писал стихи.

Э.Дженнер был классическим ученым того времени — его скорее следует называть естествоиспытателем. Он интересовался абсолютно всем: занимался классификацией новых видов, которые привез в Англию легендарный капитан Джеймс Кук, экспериментировал с человеческой кровью, изучал геологию и воздухоплавание (и даже сам построил воздушный шар на водороде и пролетел на нем 12 миль), интересовался поведением кукушек, миграцией птиц и зимней спячкой ежей. Благодаря медицинскому образованию, Дженнер усовершенствовал способ получения так называемого рвотного камня. Попутно он играл на скрипке в местном клубе и писал стихи.

Благодаря такой любознательности, Дженнер сделал шаг, который впоследствии вывел человечество на новый уровень в области медицины. Он задумался над фактом, известным любой доярке того времени: если переболеть коровьей оспой, то смертельная черная оспа будет не страшна. В 1796 году Дженнер взял образец жидкости из пустул на руках молодой доярки, заболевшей коровьей оспой, и ввел его 8-летнему Джеймсу Фиппсу. Через 1,5 недели легкой лихорадки и увеличенных лимфоузлов мальчик выздоровел. А через 2 месяца Дженнер ввел ему образец жидкости из тканей больного уже самой настоящей, черной оспой. И ничего не произошло, ребенок не заболел.

Ученый повторил эксперимент 23 раза и через 2 года обнародовал результаты своих изысканий, где впервые назвал проведенную им процедуру вакцинацией. В том же 1798 году вакцинацию от оспы ввели в английской армии и на флоте, что быстро привело к снижению смертности от черной оспы в 3 раза.

Новый метод стал главным делом жизни Эдварда Дженнера. Удивительно, но он не сделал никаких попыток обогатиться на нем, хотя его частная практика и личная жизнь на фоне увлечения вакцинацией стали приходить в упадок. В 1802 году британский парламент наградил его за разработку метода вакцинации 10 тысячами фунтов стерлингов, а через 5 лет постановил выдать еще 20 тысяч. Но Дженнер не получил этих денег. Несмотря на то, что его методика подвергалась нападкам и насмешкам, он продолжал работу. Постепенно вакцинация сменила вариоляцию. А в 1840 году последняя была запрещена на территории Англии.

Вакцинация и вариоляция: что именно сделал Дженнер?

Важность открытия Дженнера заключается в том, что он предложил заменить высококонтагиозный (то есть, очень заразный) вирус, полученный от больного человека, на очень похожий, но более слабый вирус, взятый у больной коровы. Впоследствии вместо патогенного микроорганизма, атакующего другой вид и потому неопасного для человека, для вакцинации стали брать «настоящий» смертельный вирус, но очень ослабленный, чтобы он не мог причинить вреда.

Дженнер не был первым человеком, кто применял коровью оспу для защиты от ее человеческой версии. Еще в 1774 году фермер В. Джести из Англии использовал оспенные корочки, чтобы привить свою супругу и детей во время вспышки оспы. Семейство заболело, соседи были возмущены жестоким обращением с бедной женщиной и малышами… Но через некоторое время соседи умерли, а семья Джести — нет. В 1791 году аналогичным образом спас своих близких фермер П. Плетт из Пруссии.

Но именно Дженнер свел воедино все имеющиеся на тот момент факты и данные наблюдений и поставил научный эксперимент. Впоследствии он стал пересевать вирус от человека к человеку. Он брал оспенные корочки у зараженного коровьей оспой пациента и прививал следующего больного порошком, полученным из этих корочек, а не от коров. Кстати, попутно он доказал, что вирус можно таким образом хранить для проведения массовых вакцинаций вне зависимости от наличия больных коров в окрестностях.

Вакцинация в других странах

В 1800 году препарат был переправлен в США: английский доктор Д. Летсом отправил его американскому врачу Б. Уотерхаузу. Похоже, что в те годы быть ребенком врача было довольно рискованно, а о научной этике тогда еще никто и слыхом не слыхивал. Уотерхауз немедленно опробовал первую в мире вакцину на 7 из своих 13 детей. 6 мальчиков переболели оспой. После этого любознательный отец заразил одного из вакцинированных мальчиков черной оспой — ребенок не заболел. Тогда ученый поместил его в одну комнату с умирающим от оспы пациентом. Мальчик успешно пережил эксперименты отца — и таким образом США обрели вакцину от оспы, а Уотерхауз, в отличие от Дженнера, неплохо заработал на распространении препарата.

Врачи США и Европы один за другим проводили разнообразные эксперименты с вакциной на очередных мальчиках, раз за разом убеждаясь в ее действенности. В 1812 году уже в нашей стране в ходе обязательной иммунизации привили 1,25 млн человек. Вскоре европейские страны тоже ввели у себя обязательную иммунизацию от оспы.

Однако через несколько десятилетий наблюдений оказалось, что прививка вирусом коровьей оспы не дает пожизненного иммунитета, то есть надо проводить повторную иммунизацию — ревакцинацию. И с этого момента человечество начало постепенно перехватывать у болезни инициативу. В 1967 году под эгидой Всемирной организации здравоохранения была начата масштабная программа иммунизации. За 10 лет черная оспа была буквально стерта с лица земли. В 1980 году ВОЗ объявила, что мир свободен от оспы, то есть, можно остановить вакцинацию. На территории Советского Союза иммунизация была прекращена в 1978—1982 гг.

Благодаря пытливому уму и талантам естествоиспытателя Эдварда Дженнера, черная оспа, убивавшая людей миллионами, стала первым инфекционным заболеванием, которое удалось полностью ликвидировать при помощи прививок.

Источник

От Екатерины II до красного бегемота: история отечественной вакцинации

Прививки в нашей стране делают более 250 лет. Как это происходило в Российской империи и в СССР — в материале mos.ru.

За последние три года проведения масштабной вакцинации против гриппа было сделано 20,1 миллиона прививок. Вакцинация проходила не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах — у станций метро и Московского центрального кольца, в центрах госуслуг «Мои документы». В этом году сделать прививку можно еще и в городских парках. Mos.ru вспоминает историю распространения вакцинации в России и Москве, которая началась с императрицы Екатерины II.

Как Екатерина II была первой

Принято считать, что первая в российской истории прививка была сделана 23 октября 1768 года, а поставили ее самому на тот момент важному и могущественному пациенту Российской империи — Екатерине II. Прививка была от оспы — страшного заболевания, которое сейчас побеждено именно благодаря вакцинации. Но в XVIII веке эпидемия оспы выкашивала население и Европы, и России. В отдельные годы от оспы умирало более миллиона человек. Заразиться было очень легко — болезнь не щадила никого, не делая различий между сословиями. Не миновала оспа и российский трон. В 1730 году от оспы в 14-летнем возрасте скончался царь Петр II.

Смертность от оспы в те годы составляла около 40 процентов — иными словами, в XVIII веке заболевший имел почти равные шансы выжить или умереть. Вместе с тем врачи уже тогда заметили, что перенесший оспу человек больше никогда ею не заболеет. До открытия теории иммунитета оставался примерно век, но врачи XVIII столетия начали пользоваться этим наблюдением. По нынешним меркам их метод вакцинации кажется крайне небезопасным, но тогда — вполне приемлемым, ведь смертность привитых таким методом людей составляла всего около двух процентов, в 20 раз меньше, чем у непривитых. Метод, называемый вариоляцией, заключался в том, что на руке пациента делали надрез, куда помещали оспенный материал, взятый от больного человека (безопасную вакцину на базе коровьей оспы английский врач Эдвард Дженнер разработал лишь в 1796 году). Если все проходило удачно, привитый болел оспой в легкой форме, после чего уже не мог заразиться. Этот метод был открыт турками, затем его изучили английские врачи. Сначала они опробовали вариоляцию на преступниках, затем на сиротах из приюта, а потом, когда все испытуемые выжили, привили и королевскую семью.

Екатерина II очень боялась оспы. После того как в 1768 году от этой болезни умерла графиня Шереметева, жених которой — граф Никита Панин — был наставником ее сына цесаревича Павла (будущего императора Павла I), Екатерина приняла решение сделать прививку. Из Лондона был выписан врач Томас Димсдейл, «оспенную материю» он взял у шестилетнего Саши Маркова. На случай своей смерти императрица распорядилась держать наготове упряжку почтовых лошадей, чтобы врач мог срочно уехать из страны и избежать самосуда. Через шесть дней после прививки у Екатерины начались признаки недомогания, она уединилась в Царском Селе. Но все окончилось благополучно: еще через неделю императрица поправилась. Сразу после этого по примеру Екатерины в очередь на прививку от оспы записались 140 аристократов — прививаться стало модно.

Роковая страсть, мезальянс и счастливый брак: шесть историй любви из музеев Москвы

Императрица повелела обнародовать описание своей болезни, «чтоб и другие, употребляя те же средства, удобно предохраняли себя от опасностей».

Доктор получил баронский титул, звание лейб-медика и пенсию в размере 500 фунтов стерлингов в год, а Александр Марков — дворянство и новую фамилию Оспенный. На его гербе была изображена рука со зрелой оспиной выше локтя, держащая красную розу.

В честь первого оспопрививания была выбита памятная медаль с изображением Екатерины II и подписью «Собою подала пример». И на лицевой стороне медали «За прививание оспы», которой в XIX веке награждали врачей, прививавших от оспы, был портрет Екатерины II. Кроме того, приглашенный в Россию итальянский балетмейстер Гаспаро Анжиолини поставил на тему прививки императрицы балет «Побежденное предрассуждение», где аллегорические фигуры науки боролись с фигурами суеверий.

Димсдейл позже вернулся в Россию, чтобы сделать прививки внукам императрицы. К этому моменту Российская империя была одним из лидеров в Европе по борьбе с оспой. В то время как в России делали прививки, во Франции умер от оспы король Людовик XV. «Какое варварство, — сказала, узнав об этом Екатерина, — ведь наука уже позволяет лечить эту болезнь».

Как Склифосовский открыл в Москве пастеровскую станцию

До открытия Луи Пастером вакцины с бешенством в России боролись заговорами, выжиганием ран каленым железом и прочими имеющими мало отношения к науке методами. Например, в XIX веке в «Правительственном вестнике» вышла статья «О лечении водобоязни русской баней».

Открытие Пастера в 1885 году стало настоящим спасением. В Париж потянулись укушенные бешеными животными люди. Среди первых избежавших благодаря вакцине смерти 2500 человек были 16 из 19 покусанных волком жителей Смоленской губернии. В живых могли остаться все, однако троим не повезло — с помощью опоздали: заседание городской думы в Белом, которая должна была выделить им 16 тысяч рублей на поездку, состоялось лишь на третий день после несчастья, еще двое суток пострадавшие прождали врача в сопровождение. Всего из России к Пастеру приехали 44 укушенных бешеными животными — крестьяне из Смоленской, Орловской, Пензенской, Владимирской, Тверской и Костромской губерний.

Сохранилась резолюция Александра III на письме обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева, просившего выделить средства на эти поездки во Францию: «Получите от Танеева 700 рублей. Очень желательно хотя самых опасных послать в Париж к Пастеру, который очень интересуется именно укушениями бешеного волка, так как еще не имел у себя подобного больного». Впоследствии император пожертвовал на открытие Института Пастера в Париже около 100 тысяч франков.

А пастеровские станции вскоре начали открываться по всему миру, и Россия стала одной из передовых в этом отношении стран. Первая станция прививок против бешенства в Российской империи (и вторая в мире) появилась в Одессе 11 июня 1886 года, а уже через месяц такая же была создана в Москве. К ее открытию Луи Пастер прислал свой портрет с автографом. Он до сих пор хранится в Московском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, открытом на ее базе. Одним из инициаторов создания московской станции стал Николай Склифосовский.

Воспитательный дом, народный университет и аптека: чем занимались московские меценаты прошлых лет

К 1912 году пастеровских станций в России было уже 28, а к 1938 году в СССР — 80 (не считая нескольких сот филиалов). Московская станция стала ведущим центром по борьбе с бешенством в СССР. Тысячи жизней были спасены с того времени с помощью антирабических вакцин.

Как советские ученые победили полиомиелит

В середине XX века мир настигла новая катастрофа — полиомиелит. Около 10 процентов заболевших погибали, еще 40 процентов становились инвалидами. От него пострадали президент США Франклин Делано Рузвельт, писатель-фантаст Артур Кларк, режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

В Советском Союзе первые эпидемии начались в 1949 году в благополучной Прибалтике, Казахстане, Сибири. Болезнь ежегодно уносила около 12 тысяч жизней.

В 1955 году в США наладили производство вакцины от полиомиелита — вакцины Солка. Тогда же вирусолог Альберт Сэбин создал другую вакцину, более дешевую, эффективную и безопасную. Но испытать ее в Америке возможности не было — зачем, если уже есть хорошая вакцина?

Тем временем в США отправили трех советских ученых — Михаила Чумакова, его жену и коллегу Марину Ворошилову и ленинградского вирусолога Анатолия Смородинцева. Сэбин и Чумаков договорились продолжить разработку в Москве. В обычном чемодане из США привезли несколько тысяч доз вакцины. И сделали первые прививки.

«В 1960 году мне было девять лет, — рассказал сын Михаила Чумакова профессор, доктор биологических наук Петр Чумаков. — Испытания вакцины проходили в первую очередь на нас — детях Чумакова, внучках Смородинцева, родственниках, коллегах. Я помню, как еще раньше мне кололи вакцину Солка — внутримышечный укол в предплечье. Иначе и быть не могло — разработчики всегда испытывают изобретения на себе и своих детях. Никакой опасности в этом не было, родители были уверены. И никто из родственников не был против: все понимали опасность полиомиелита и верили, что вакцина защитит детей от болезни».

.jpg)

Но с разрешением в Минздраве возникли большие сложности — чиновники сомневались: почему американцы отказались от вакцины, а мы должны ее испытывать? Разорвать замкнутый круг из отказов Чумакову удалось при помощи настоящей авантюры: по оставленному без присмотра телефону кремлевской связи он набрал номер Анастаса Микояна, курировавшего здравоохранение. Микоян спросил: «Михаил Петрович, это хорошая вакцина?» — «Хорошая». — «Прививайте». У Микояна тоже были внуки.

В обход министра здравоохранения в Прибалтику отправили 300 тысяч доз вакцины. Полиомиелит отступил, за 1,5 года с эпидемией в стране было покончено. В 1960-м этой вакциной в СССР были привиты уже 77,5 миллиона человек.

.jpg)

Когда на конференции в Вашингтоне советская делегация делала доклад об успешной вакцинации, из зала кто-то выкрикнул, что на Западе никто не доверяет советской информации. Тогда советский делегат сказал: «Я только в одном могу вас заверить: мы любим своих детей не меньше, чем вы своих». Тогда зал зааплодировал.

В 1963 году Михаил Чумаков и Анатолий Смородинцев получили Ленинскую премию. На ежегодный симпозиум в Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР приезжали ведущие ученые мира из США, Японии, Европы и Китая. Вакцину, произведенную институтом, импортировали более 60 стран.

.jpg)

Как японские матери требовали советскую вакцину

В Японии в 50–60-е годы XX века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране регистрировались тысячи случаев полиомиелита. Остановить эпидемию могла живая вакцина, производимая в СССР. Но для японского правительства регистрация и выдача разрешения на импорт лекарства из Советского Союза были немыслимым прецедентом.

Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: был организован срочный импорт вакцины. 20 миллионов японских детей было спасено от угрозы заболевания.

.jpg)

По мотивам этой истории в 1988 году режиссер Александр Митта снял советско-японский двухсерийный фильм «Шаг» с Леонидом Филатовым и Комаки Курихарой в главных ролях. С ними играли Олег Табаков, Елена Яковлева, Владимир Ильин и Гарик Сукачев. В фильме звучит его песня «Моя маленькая бэйба».

По сюжету, это 1959 год, в Японии эпидемия. Применяемая в стране вакцина Солка эффективна лишь в 60 процентах случаев, кроме того, ее не хватает. Японка Кейко, потерявшая старшего сына, хочет во что бы то ни стало защитить от полиомиелита младшего и решает поехать в СССР, чтобы привезти в Японию новую советскую вакцину.

.jpg)

В Советском Союзе Кейно получает вакцину для себя и покупает еще тысячу доз для соотечественников, однако на таможне ее конфискуют: по японским законам любое ввозимое в страну лекарство должно пройти длительную проверку, занимающую два года. Японские матери устраивают акции протеста и требуют ввезти советскую вакцину немедленно, но этому препятствуют бюрократы обоих государств. Усилиями Кейко и других матерей с одной стороны и советского доктора Гусева с другой удается отправить вакцину в Японию.

Как конфеты стали лекарством

В 1950–1960-е годы на кондитерской фабрике имени Марата выпускали конфеты против полиомиелита.

Михаил Чумаков искал наилучший способ доставить вакцину в кишечник — чтобы полезный вирус не терялся во рту, где он не размножается, а в большей степени попадал по месту назначения. В итоге он придумал делать вакцину в форме драже. И уже в марте 1959 года фабрика Марата (в 1971-м ее объединили с фабрикой «Рот Фронт», а в 2002 году они вошли в состав «Объединенных кондитеров») изготовила по заказу института Чумакова антиполиодраже — капсулы из сахара и крахмальной патоки с восковым покрытием. Конфеты весили один грамм и хранились в холодильнике.

.jpg)

Дети их полюбили, а квалифицированный медперсонал для введения вакцины теперь даже не требовался.

Такие конфеты-вакцины выпускались на фабрике Марата вплоть до конца 1960-х. К 20 октября 1968 года — Дню работников пищевой промышленности — в журнале «Огонек» напечатали заметку «Конфеты против болезни». В ней опубликовали фото работниц и рассказали, что самая интересная продукция фабрики — конфеты-лекарства, а фабрика — монополист в производстве противополиомиелитного драже.

Как за 19 дней спастись от вируса из прошлого

Иногда страшные вирусы, оставшиеся, казалось бы, в далеком прошлом, напоминают о себе.

Известный советский художник-плакатист Алексей Кокорекин в 1959 году путешествовал по Индии. После возвращения он почувствовал недомогание, был госпитализирован в Боткинскую больницу, где и умер.

Диагноз поставили не сразу: в Индии художник заразился натуральной оспой, которую в СССР искоренили в 1936 году. Спецслужбы вычислили все потенциальные контакты умершего — их оказалось около девяти тысяч. Тысячу человек с наибольшим риском заражения и Боткинскую больницу изолировали, а практически все население Москвы (на тот момент более шести миллионов человек) срочно вакцинировали.

.jpg)

Новые входы, лифты, подъемники: как изменится первый корпус Боткинской больницы после ремонта В Боткинской больнице будут на постоянной основе проводить операции по трансплантации

Вспышку удалось локализовать за 19 дней, заболели 46 человек, умерли от оспы трое — приемщица в комиссионном магазине (куда родственники Кокорекина сдали привезенные им из Индии вещи), санитарка в инфекционном корпусе и врач-инфекционист.

Вирус оспы до сих пор хранится в немногих научных лабораториях.

«В 1990-е годы ВОЗ требовала уничтожить все штаммы черной оспы, — вспоминает Петр Чумаков. — Отец выступал категорически про