Самая страшная эпидемия оспы

3

Èñïàíñêèé ãîñòü. Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â 1918-1919 ãîäàõ

Ñ ãðèïïîì çíàêîì, íàâåðíîå, êàæäûé èç íàñ — ýòî çàáîëåâàíèå ïðèõîäèò «â ãîñòè» êàæäóþ çèìó, ìèãðèðóÿ èç þæíîãî ïîëóøàðèÿ â ñåâåðíîå. È êàæäûé âèçèò çàêàí÷èâàåòñÿ ýïèäåìèåé: âèðóñ ãðèïïà ìóòèðóåò òàê áûñòðî, ÷òî ñïóñòÿ ãîä èììóííîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà ïðèõîäèòñÿ çàíîâî ó÷èòüñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ áîëåçíüþ.

«Ðÿäîâàÿ» ýïèäåìèÿ ãðèïïà óáèâàåò íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ ÷åëîâåê, à åå æåðòâàìè îáû÷íî ñòàíîâÿòñÿ óæå îñëàáëåííûå ðàíåå ëþäè — äåòè è ñòàðèêè, áåðåìåííûå æåíùèíû, è òå, êòî óæå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëåâàíèÿìè. Íî â 1918 ãîäó ÷åëîâå÷åñòâî ñòîëêíóëîñü ñ ãðèïïîì, êîòîðûé óáèâàë ìîëîäûõ è ñîâåðøåííî çäîðîâûõ ëþäåé — ïðè÷åì óáèâàë ìèëëèîíàìè, âûêàøèâàÿ öåëûå íåáîëüøèå ãîðîäà.

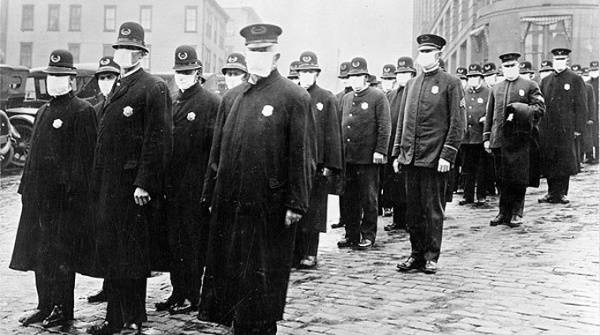

ðàçãàð ýïèäåìèè íà óëèöàõ ìíîãèõ ãîðîäîâ áûëî íåðåàëüíî âñòðåòèòü ÷åëîâåêà áåç ìåäèöèíñêîé ïîâÿçêè

Íåñìîòðÿ íà íàçâàíèå, «èñïàíñêèé ãðèïï», âåðîÿòíî, âîçíèê â ñàìîì íà÷àëå 1918 ãîäà â Êèòàå, îòêóäà ïîïàë â ÑØÀ. 11 ìàðòà íà áàçå â ôîðòå Ðàéëè âèðóñ çàðàçèë áîëåå 500 ñîëäàò, ãîòîâèâøèõñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Ïåðâîé ìèðîâîé. Âñå èì áûñòðî ñòàëî ëåã÷å è ïîäðàçäåëåíèå îòïðàâèëîñü íà êîðàáëÿõ â Åâðîïó.

Òàê «èñïàíêà» ïîïàëà â ïî÷òè èäåàëüíîå ìåñòî. Ìèëëèîíû ñîëäàò íàõîäèëèñü â îêîïàõ, ãäå íå ñîáëþäàëèñü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà ãèãèåíû è áûëà íåäîñòóïíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.  òûëó òàêæå íå õâàòàëî âðà÷åé è ëåêàðñòâ — âñå ëó÷øåå óõîäèëî íà ôðîíò. Ïî ìîðþ, æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ì÷àëèñü êîíâîè, êîòîðûå âìåñòå ñ âîåííûì ãðóçàìè äîñòàâëÿëè è ðàçíîñ÷èêà áîëåçíè.

Ê êîíöó àïðåëÿ ãðèïï îõâàòèë Ôðàíöèþ, îòêóäà çà äâà ñ íåáîëüøèì ìåñÿöà ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé Åâðîïå. Èç-çà âîéíû ïðàâèòåëüñòâà çàïðåùàëè ãàçåòàì íàãíåòàòü ïàíèêó, ïîýòîìó âñëóõ î ýïèäåìèè ñòàëè ãîâîðèòü ëèøü êîãäà çàáîëåâàíèå äîñòèãëî íåéòðàëüíîé Èñïàíèè — îòñþäà è íàçâàíèå. Äî êîíöà ëåòà âèðóñ äîñòèã Ñåâåðíîé Àôðèêè è Èíäèè, à çàòåì çàòèõ.

êîíöå àâãóñòà «èñïàíêà» äâèíóëàñü îáðàòíî — îíà ïîðàçèëà ÷àñòü Àôðèêè, âåðíóëàñü â Åâðîïó, íà êîðàáëÿõ ïåðåïðàâèëàñü â ÑØÀ, à ê çèìå îõâàòèëà ïî÷òè âåñü ìèð, êðîìå Ìàäàãàñêàðà, Àâñòðàëèè è Íîâîé Êàëåäîíèè. È íà ýòîò ðàç âèðóñ íà÷àë óáèâàòü. Ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïóãàëà äàæå âèäàâøèõ ìíîãîå âðà÷åé: â ñ÷èòàííûå ÷àñû òåìïåðàòóðà ïîäíèìàëàñü äî ñîðîêà ãðàäóñîâ, íà÷èíàëèñü áîëè â ãîëîâå è ìûøöàõ, à çàòåì áîëåçíü äîáèðàëàñü äî ëåãêèõ, âûçûâàÿ ñèëüíåéøóþ ïíåâìîíèþ. Óæå íà âòîðîé-òðåòèé äåíü íåêîòîðûå ãèáëè îò îñòàíîâêè ñåðäöà, êîòîðîå íå ìîãëî ïîääåðæèâàòü ðàññòðîåííûé îðãàíèçì. Äðóãèå äåðæàëèñü äî äâóõ íåäåëü, ïîãèáàÿ óæå èç-çà ïíåâìîíèè.

Âñåãî çà äâà ãîäà èñïàíñêèé ãðèïï óíåñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå æèçíåé, ÷åì Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ

Î÷åâèäöû «èñïàíêè» îïèñûâàþò êàðòèíó, êîòîðîé ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ñöåíàðèè ìíîãèõ ôèëüìîâ-êàòàñòðîô.  Èíäèè íåáîëüøèå ãîðîäà ïðåâðàùàëèñü â ïðèçðàêîâ, ãäå ïîãèáëî âñå íàñåëåíèå.  Âåëèêîáðèòàíèè â ðàçãàð âîéíû âñòàëè ìíîãèå çàâîäû, à â Äàíèè è Øâåöèè íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåñòàëè ðàáîòàòü òåëåãðàô è òåëåôîí — ïðîñòî èç-çà òîãî, ÷òî íåêîìó áûëî ðàáîòàòü. Ñî ñáîÿìè ðàáîòàëè æåëåçíûå äîðîãè — ìàøèíèñòû íåêîòîðûõ ïîåçäîâ óìèðàëè â ïóòè.

Ïîïûòêè ñîçäàòü âàêöèíó íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì, íå áûëî è ñðåäñòâ, ÷òîá ïîääåðæàòü áîëüíîãî, îñëàáèâ ñèìïòîìû èíôåêöèè è äàâ îðãàíèçìó ñàìîìó ñïðàâèòüñÿ ñ âèðóñîì. Îáùåñòâî ïûòàëîñü çàùèòèòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè ìåðàìè: áûëè îòìåíåíû âñå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàãàçèíû íà÷àëè òîðãîâàòü «÷åðåç îêîøêî», â êîòîðîå êëèåíò ïðîñîâûâàë äåíüãè è ïîëó÷àë òîâàð, à â íåáîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäêàõ ñëó÷àéíîãî ïðîõîæåãî ìîãëè è ïðèñòðåëèòü, åñëè ïàòðóëþ èç ñîçíàòåëüíûõ ãðàæäàí êàçàëîñü, ÷òî îí ïîõîæ íà áîëüíîãî.

Ýïèäåìèÿ «èñïàíêè» ïðîäåðæàëàñü äî êîíöà 1919 ãîäà, ïðè÷åì òðåòüÿ åå âîëíà íå òðîíóëà ëèøü áðàçèëüñêèé îñòðîâ Ìàðàæî â óñòüå ðåêè Àìàçîíêè. Âèðóñ çàðàçèë áîëåå ÷åòâåðòè íàñåëåíèÿ ïëàíåòû, à ñìåðòíîñòü ïî ðàçíûì îöåíêàì ñîñòàâèëà îò 50 äî 100 ìèëëèîíîâ — òî åñòü 2,5-5% âñåãî òîãäàøíåãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû.

Ïîáåæäåííûé ìîíñòð. Íàòóðàëüíàÿ îñïà

Îñïà, ñåé÷àñ óæå îòñóòñòâóåò â ïðèðîäå — ýòî ïåðâîå çàáîëåâàíèå, ïîëíîñòüþ ïîáåæäåííîå ÷åëîâåêîì. Âïåðâûå ýïèäåìèè îñïû áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû íà Áëèæíåì âîñòîêå — â IV âåêå áîëåçíü ïðîêàòèëàñü ïî Êèòàþ, çàòåì ïîÿâèëàñü â Êîðåå, à â 737 ãîäó ýïèäåìèÿ ïîòðÿñëà ßïîíèþ, ãäå ïî íåêîòîðûì èñòî÷íèêàì ïîãèáëî äî òðåòè íàñåëåíèÿ. Òîãäà æå âèðóñ íà÷àë ïðîíèêàòü â Åâðîïó.

Îñïà â ñ÷èòàííûå äíè îáåçîáðàæèâàåò ñâîåãî íîñèòåëÿ, ïîêðûâàÿ òåëî ìíîæåñòâîì ÿçâ. Çàðàçèòüñÿ ïðè ýòîì ìîæíî íå òîëüêî âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì, íî è ÷åðåç îäåæäó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîñóäó, íà êîòîðûå âîçáóäèòåëü ïîïàäàë èç ÿçâ.  ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå îñïà â êàêîé-òî ìîìåíò ñòàëà ïî÷òè ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì ÷åëîâåêà. Íåêîòîðûå âðà÷è óòâåðæäàëè, ÷òî åé äîëæåí ïåðåáîëåòü êàæäûé, à ïîëèöåéñêèå îòñóòñòâèå ñëåäîâ îñïû óêàçûâàëè êàê îñîáóþ ïðèìåòó ïðè ðîçûñêå ïîäîçðåâàåìîãî. Îò îñïû óìèðàë êàæäûé âîñüìîé çàðàçèâøèéñÿ, à ñðåäè äåòåé ñìåðòíîñòü äîñòèãàëà 30%.  «ñïîêîéíûå» ãîäû áîëåçíü óíîñèëà îò 800 òûñÿ÷ äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ æèçíåé, íå ùàäÿ ïðè ýòîì è âûçäîðîâåâøèõ — ïîìèìî øðàìîâ îò ÿçâ, êîòîðûå îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü, çàðàçà íåðåäêî ïðèâîäèëà ê ñëåïîòå.

Îñïà — îäíî èç ñàìûõ «óðîäëèâûõ» çàáîëåâàíèé, èçâåñòíûõ ÷åëîâå÷åñòâó

Åùå óæàñíåé îêàçàëàñü ýïèäåìèÿ îñïû â Àìåðèêå, êóäà âèðóñ ïîïàë ñ êîëîíèçàòîðàìè. Åñëè èììóíèòåò åâðîïåéöåâ áûë õîòü êàê-òî çíàêîì ñ çàáîëåâàíèåì, òî äëÿ èíäåéöåâ íîâûé âèðóñ îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíî îïàñíûì ñþðïðèçîì — â íåêîòîðûõ ïëåìåíàõ îò îñïû ãèáëè äî 80-90% çàðàçèâøèõñÿ. Ïî ñóòè åâðîïåéöû ïðèìåíèëè ñâîåîáðàçíîå áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå — îñïà, à òàêæå äðóãèå áîëåçíè, âðîäå ìàëÿðèè, òèôà è êîðè, øëè âïåðåäè çàâîåâàòåëåé, óíè÷òîæàÿ öåëûå äåðåâíè è îñëàáëÿÿ èíäåéöåâ.  ðàçâèòîé èìïåðèè èíêîâ îñïà óáèëà íå ìåíåå 200 òûñÿ÷ èç øåñòèìèëëèîííîãî íàñåëåíèÿ, îñëàáèâ èìïåðèþ íàñòîëüêî, ÷òî èñïàíöû ñìîãëè çàâîåâàòü åå íåáîëüøèì îòðÿäîì.

Ïåðâûå ïîïûòêè ëå÷èòü îñïó ïðåäïðèíèìàëèñü â Èíäèè è Êèòàå åùå â VIII-X âåêàõ — âðà÷è èñêàëè áîëüíîãî, ó êîòîðîãî îñïà ïðîòåêàëà â ñëàáîé ôîðìå, à çàòåì çàðàæàëè «îñëàáëåííûì» âèðóñîì çäîðîâûõ.  Åâðîïå ýòîò ñïîñîá îïðîáîâàëè â íà÷àëå XVIII âåêà, íî ïîëó÷èëè ñïîðíûå ðåçóëüòàòû — îñòàâàëñÿ íåáîëüøîé ïðîöåíò ëþäåé, êîòîðûõ ïðèâèâêà, íàîáîðîò, çàðàæàëà è äàæå óáèâàëà. Îíè ñòàíîâèëèñü ðàçíîñ÷èêàìè áîëåçíè, òàê ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿ ëå÷åíèå ñàìî ïðèâîäèëî êî âñïûøêàì ýïèäåìèè.

Íàñòîÿùàÿ âàêöèíà áûëà îòêðûòà â êîíöå òîãî æå âåêà, êîãäà àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð íà÷àë ïðèâèâàòü ïàöèåíòàì âàêöèíó êîðîâüåé îñïû. Ýòîò âèðóñ áûë íåîïàñåí äëÿ ÷åëîâåêà, íî âûçûâàë èììóíèòåò îò «íàñòîÿùåé» îñïû. Ëåêàðñòâî îêàçàëîñü ñðàâíèòåëüíî äåøåâî â ïðîèçâîäñòâå è ïðèìåíåíèè, ñòàâ ïîïóëÿðíûì â Åâðîïå. Íî è âèðóñ íå ñîáèðàëñÿ ñäàâàòüñÿ áåç áîÿ. Âàêöèíà íåðåäêî îêàçûâàëàñü íåêà÷åñòâåííîé, ïëþñ íå ñðàçó íàó÷èëèñü äåëàòü ïîâòîðíóþ âàêöèíàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò. Ïîñëåäíèé ñåðüåçíûé óäàð îñïà íàíåñëà â 1871-73 ãîäàõ, êîãäà ñìåðòíîñòü â Åâðîïå ïîäíÿëàñü äî òîãî æå óðîâíÿ, ÷òî è âåêîì ðàíåå.

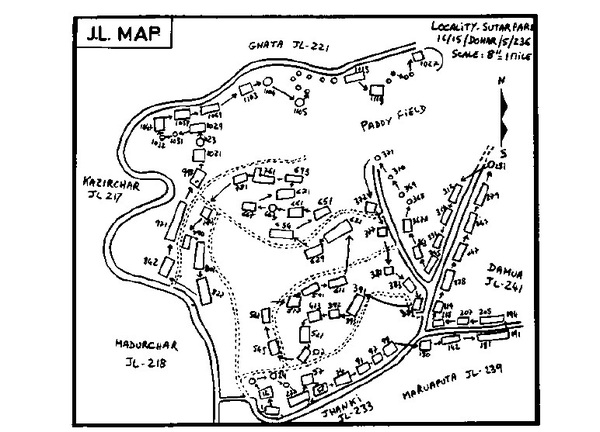

Ëèêâèäàöèÿ îñïû â 1970-å ãîäû ÷åì-òî áûëà ïîõîæà íà íàñòîÿùóþ âîéíó — äëÿ êàæäîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ðèñîâàëñÿ ïëàí, ÷òîáû ãðóïïû âàêöèíàöèè íå ïðîïóñòèëè íè îäèí äîì è íè îäíîãî ïðîõîæåãî

Êî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà îñïó óäàëîñü âûòåñíèòü èç ðàçâèòûõ ñòðàí. Áîëåòü ïðîäîëæèëè òîëüêî â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, îòêóäà âèðóñ ðåãóëÿðíî ïûòàëñÿ ïðîðâàòüñÿ îáðàòíî. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîé ïîáåäû â 1967 ãîäó Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàðòîâàëà áåñïðåöåäåíòíóþ ïðîãðàììó öåíîé â 1,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ (â öåíàõ 2010 ãîäà), öåëüþ êîòîðîé ñòàëà âàêöèíàöèÿ ìèíèìóì 80% íàñåëåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñòðàí — èìåííî òàêîé óðîâåíü ñ÷èòàëñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ îñòàíîâêè ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà.

Ïðîãðàììà çàòÿíóëàñü ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò, íî çàêîí÷èëàñü óñïåõîì — ïîñëåäíèé áîëüíîé îñïîé áûë çàðåãèñòðèðîâàí â 1977 ãîäó â Ñîìàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñïà íå ñóùåñòâóåò â ïðèðîäå — îáðàçöû âèðóñà õðàíÿòñÿ ëèøü â äâóõ ëàáîðàòîðèÿõ â ÑØÀ è Ðîññèè.

×åðíûé óáèéöà. Ýïèäåìèÿ ÷óìû 1346-53 ãîäîâ

Ñ 1312 ãîäà íà Çåìëå íà÷àëñÿ ìàëûé ëåäíèêîâûé ïåðèîä — òåìïåðàòóðà ðåçêî óïàëà, à äîæäè è çàìîðîçêè óíè÷òîæàëè óðîæàé çà óðîæàåì, âûçâàâ æóòêèé ãîëîä â Åâðîïå. Íó à â 1346 ãîäó ïðèøëà åùå îäíà íàïàñòü — ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Êîæà ïîäõâàòèâøèõ çàðàçó íà÷èíàëà ïîêðûâàòüñÿ «áóáîíàìè» — âîñïàëèâøèìèñÿ è ðàñïóõøèìè äî îãðîìíûõ ðàçìåðîâ ëèìôîóçëàìè. Áîëüíûå áèëèñü â æóòêîé ëèõîðàäêå, à ìíîãèå êàøëÿëè êðîâüþ — ýòî çíà÷èëî, ÷òî áîëåçíü äîøëà äî ëåãêèõ. Øàíñû âûçäîðîâåòü áûëè ìèíèìàëüíû — ïî ñîâðåìåííûì ïîäñ÷åòàì ñìåðòíîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 90%.

Ïîçæå èñòîðèêè íàçîâóò ýòó áîëåçíü «×åðíîé ñìåðòüþ» — âåðîÿòíî, èç-çà êîëè÷åñòâà ïîãèáøèõ (ñëîâîì «÷åðíàÿ» ïðè ïåðåâîäå çàìåíèëè «ìíîãî ëþäåé»). Íà ñàìîì æå äåëå ðå÷ü èäåò î èçâåñòíîé ìíîãèì ÷óìå.

«×åðíàÿ ñìåðòü» — íå åäèíñòâåííàÿ êðóïíàÿ ýïèäåìèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.  VI âåêå ñëó÷èëàñü «Þñòèíèàíîâà ÷óìà», îò êîòîðîé áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà Âèçàíòèÿ, à â XIX âåêå ýïèäåìèÿ ïîðàçèëà Êèòàé è Èíäèþ. Ìåíåå çíà÷èòåëüíûå âñïûøêè â òîé æå Åâðîïå ôèêñèðîâàëèñü ïî÷òè êàæäûé âåê

Ïðèðîäíûì íîñèòåëåì ÷óìíîé ïàëî÷êè ÿâëÿþòñÿ ãðûçóíû. Ïî íàèáîëåå ïîïóëÿðíîé òåîðèè, ýïèäåìèÿ ÷óìû íà÷àëàñü îêîëî 1320 ãîäà íåïîäàëåêó îò íûíåøíåé ãðàíèöû Êèòàÿ è Ìîíãîëèè — ïëîõîé êëèìàò è ãîëîä âûãíàëè ãðûçóíîâ èç èõ òðàäèöèîííûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, çàñòàâèâ èñêàòü åäó âîçëå ëþäñêèõ æèëèù. Áëîõè, ïðîæèâàâøèå íà ãðûçóíàõ, ñòàëè âñå ÷àùå êóñàòü ëþäåé — è òàê áàêòåðèÿ ñòàëà çàðàæàòü ëþäåé. Íà òåëàõ, â ñêëàäêàõ îäåæäû è â ãðóçàõ òîðãîâöåâ ìàëåíüêèå ðàçíîñ÷èêè ñòàëè ïóòåøåñòâîâàòü îò ïîñåëåíèÿ ê ïîñåëåíèþ, ðàçíîñÿ áîëåçíü âñå äàëüøå.

1331 ãîäó ÷óìà äîøëà äî êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Õýíàíü, ãäå ïîãóáèëà 90% íàñåëåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ïðîäîëæèëî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè Êèòàÿ è Èíäèè, à â 1346 ãîäó òîðãîâûå êîðàáëè ïðèíåñëè ÷óìó â Êðûì.  îäíîì èç èñòî÷íèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî âî âðåìÿ îñàäû ãåíóýçñêîé êðåïîñòè íà ìåñòå íûíåøíåé Ôåîäîñèè îðäûíñêèé õàí Äæàíèáåê ïðèìåíèë íå÷òî âðîäå áèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ, ñ ïîìîùüþ êàòàïóëüò çàáðîñèâ çàðàæåííûå òðóïû íà òåððèòîðèþ ïîñåëåíèÿ. Âïðî÷åì, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò ýòó èñòîðèþ ìàëîðåàëüíîé.

Êîðàáëè íàäîëãî ñòàëè ãëàâíûì ðàçíîñ÷èêîì áîëåçíè — òîðãîâûå ñóäà, íà êîòîðûõ â æèâûõ îñòàâàëèñü äåñÿòêè ÷åëîâåê, îñòàíàâëèâàëèñü â ïåðâûõ ïîïàâøèõñÿ ïîðòàõ. Òàê âåñíîé 1347 ãîäà ÷óìà äîáðàëàñü äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå óáèëà äî 90% æèòåëåé. Îòòóäà áîëåçíü ïîøëà â Àëåêñàíäðèþ è äàëüøå â Àôðèêó, à òàêæå íà òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Èòàëèè, äîáðàâøèñü ê ÿíâàðþ äî Âåíåöèè — çäåñü âëàñòè âïåðâûå ïîïûòàëèñü äàòü ÷óìå îòïîð, çàïðåòèâ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàâ êàðàíòèííûå çîíû äëÿ çàðàæåííûõ è çàõîðîíåíèå òðóïîâ. Íî äàæå òàêèå ìåðû íå ïîìîãëè ñïàñòè íàñåëåíèå — â Âåíåöèè óìåðëî äî 60% æèòåëåé.

1348 ãîäó ÷óìà ðàñïðîñòðàíèëàñü âî Ôðàíöèþ è Àíãëèþ. Ëþáîïûòíî, ÷òî áîëåçíü äîëãîå âðåìÿ íå òðîãàëà Øîòëàíäèþ — íî ïðîñëûøàâ î ñòðàäàíèÿõ ñâîèõ äàâíèõ ïðîòèâíèêîâ, øîòëàíäöû íå óäåðæàëèñü è óñòðîèëè íàáåã íà àíãëè÷àí. Âîéñêî áûëî ðàçáèòî, à âåðíóâøèåñÿ íàçàä ñîëäàòû ïðèíåñëè áîëåçíü â ñâîè äîìà. Ê 1353 ãîäó ÷óìà ïðîøëà ïî÷òè ïî çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Åâðîïû, Àôðèêè è Áëèæíåãî âîñòîêà, à çàòåì îòñòóïèëà. Íî äî êîíöà âåêà ñëó÷èëîñü åùå íåñêîëüêî áîëåå ñëàáûõ âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ìåäèêè XIV âåêà îêàçàëèñü áåñïîìîùíû ïåðåä ÷óìîé. Âðà÷è ðåêîìåíäîâàëè íîñèòü íà øåå «îæåðåëüå» èç ôåêàëèé (îòïóãèâàåò áîëåçíü), ðàçáðàñûâàëè ïî óëèöàì ìåðòâûõ ñîáàê (îïÿòü æå, çàïàõ äîëæåí îòïóãíóòü áîëåçíü), ïðèãîíÿëè â ãîðîäà ñòàäà ëîøàäåé (èõ äûõàíèå äîëæíî î÷èñòèòü àòìîñôåðó). Çàðàçó èç áîëüíûõ ïûòàëèñü âûòÿíóòü ñ ïîìîùüþ ìàãíèòîâ, à èíîãäà áóáîíû íà òåëå âñêðûâàëè è ïðèæèãàëè ðàñêàëåííîé êî÷åðãîé, ÷òî çà÷àñòóþ êîí÷àëîñü ñìåðòüþ îò áîëåâîãî øîêà. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ïðîòèâ ëåêàðñòâà áûëî áåãñòâî ïîäàëüøå îò çàðàæåííûõ ðàéîíîâ — è áóäó÷è ëþäüìè îáðàçîâàííûìè, ìíîãèå âðà÷è îäíèìè èç ïåðâûõ ïîêèíóëè ñâîè ïîñòû.

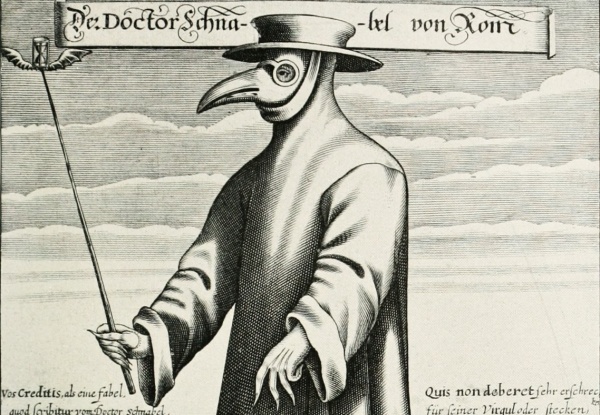

Íà èõ ìåñòî ïðèøëè òàê íàçûâàåìûå «÷óìíûå äîêòîðà». Îáû÷íî ýòî áûëè ïîñðåäñòâåííûå ìåäèêè, íåäàâíèå ñòóäåíòû, à òàêæå ïðîñòî øàðëàòàíû, êîòîðûõ âëàñòè çàìàíèâàëè áîëüøèé çàðïëàòîé (êñòàòè, èõ ýôôåêòèâíîñòü îñòàâàëàñü òàêîé æå, êàê ó îáû÷íûõ âðà÷åé — ïðèìåðíî íèêàêîé). Íå æåëàÿ ïîãèáíóòü, ÷óìíûå äîêòîðà îáëà÷àëèñü â çàùèòíûå êîñòþìû, ìàêñèìàëüíî çàêðûâàâøèå òåëî — êñòàòè, ýòî äåéñòâèòåëüíî íåìíîãî ïîìîãàëî îò áëîõ, ïåðåíîñèâøèõ çàðàçó.  êàêîé-òî ìîìåíò (ñêîðåå âñåãî, óæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ «×åðíîé ñìåðòè») ïîÿâèëñÿ åäèíûé ñòàíäàðò îäåæäû, êîòîðûé ïî÷òè êàæäûé íàâåðíÿêà âèäåë â ôèëüìàõ è èãðàõ — äëèííûé ïëàù, øèðîêîïîëàÿ øëÿïà è ìàñêà â âèäå ïòè÷üåãî êëþâà, êóäà ïîìåùàëèñü àðîìàòíûå òðàâû, «îòïóãèâàâøèå» áîëåçíü.

×óìíîé äîêòîð íà ãðàâþðå Ïîëÿ Ôþðñòà, íàïèñàííîé â 1656 ãîäó

×óìíûå äîêòîðà áûëè íå åäèíñòâåííûìè íåîáû÷íûìè ïåðñîíàæàìè, ðîæäåííûìè ýïèäåìèåé. Ïîÿâèëèñü ñåêòû ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ — ôëàãåëëàíòîâ è áüÿíîê. Ïåðâûå ñ÷èòàëè, ÷òî ïîáåäèòü ÷óìó ìîæíî ëèøü ñ ïîìîùüþ ñàìîèñòÿçàíèÿ, ïî ìíåíèþ âòîðûõ, äëÿ ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî íîñèòü áåëûå îäåæäû, ìîëèòüñÿ è ïîñòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè îáåèõ ñåêò ïóòåøåñòâîâàëè èç ãîðîäà â ãîðîä, óñòðàèâàÿ ìàññîâûå øåñòâèÿ, ÷òî òîëüêî ïîìîãàëî ðàçíîñèòü çàðàçó.  èòîãå ôëàãåëëàíòîâ ñåðüåçíî îãðàíè÷èëè â ïðàâàõ, à áüÿíîê çàïðåòèëè, äëÿ ãàðàíòèè ñïàëèâ íåñêîëüêèõ ïðåäâîäèòåëåé íà êîñòðàõ. Ñàìûì æå íåîáû÷íûì ÿâëåíèåì áûëà õîðåîìàíèÿ, êîãäà ëþäè ñáèâàëèñü â áîëüøèå òîëïû è íà÷èíàëè êîð÷èòüñÿ â äèêîì òàíöå, îñòàíàâëèâàÿñü ëèøü ïîñëå ïîëíîãî èçíåìîæåíèÿ. Íàó÷íîãî îáúÿñíåíèÿ õîðåîìàíèè íå ñóùåñòâóåò, íî ñêîðåå âñåãî ðå÷ü èäåò î ìàññîâîì ïñèõîçå, âûçâàííîì ñòðàõîì ïåðåä áîëåçíüþ.

Ñàìûå îñòîðîæíûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî «×åðíàÿ ÷óìà» óíåñëà íå ìåíåå 60 ìèëëèîíîâ æèçíåé — òî åñòü ÷åòâåðòü (!) âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè. Åâðîïà ëèøèëàñü ïðèìåðíî òðåòè íàñåëåíèÿ (äî 25 ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ), à â ñòðàíàõ âðîäå Íîðâåãèè è Èñëàíäèè âûæèëî ëèøü 30% ëþäåé. Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ýïèäåìèè îùóùàëèñü åùå íåñêîëüêî ñîòåí ëåò. «×åðíàÿ ñìåðòü» äàæå èçìåíèëà ãåíåòè÷åñêèé ñîñòàâ ÷åëîâå÷åñòâà — ñòàëà ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ ïåðâàÿ ãðóïïà êðîâè, âëàäåëüöû êîòîðîé ìåíüøå áîëåëè ÷óìîé.

Îòêðûòèå àíòèáèîòèêîâ è ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ âàêöèíàöèè, êàçàëîñü áû, íàäåæíî îãðàäèëî ÷åëîâå÷åñòâî îò ýïèäåìèé, ïîäîáíûõ îïèñàííûì âûøå. Íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñìåðòíîñòü îò ãåìîððàãè÷åñêîé ëèõîðàäêè Ýáîëà, âèðóñ êîòîðîé áûë îòêðûò ñîâñåì íåäàâíî — â 1976 ãîäó — äîñòèãàåò 80-90%, à íè îäíî ëåêàðñòâî îò íåå ïîêà íå ïðîøëî êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ê ñ÷àñòüþ, âèðóñ Ýáîëû íåîõîòíî ïåðåäàåòñÿ îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó — ïîýòîìó íåáîëüøèå ýïèäåìèè âñïûõíóëè ëèøü â Àôðèêå ñ îòñòàëîé ìåäèöèíîé è ñëàáîé ãèãèåíîé. Íåò ãàðàíòèé, ÷òî â ñëåäóþùèé ðàç íàì ïîâåçåò òàê æå ñèëüíî, è ÷òî î÷åðåäíàÿ àãðåññèâíàÿ âåðñèÿ ãðèïïà íå ñäåëàåò ñ íàñòîÿùèì Íüþ-Éîðêîì.

Àâòîð: Àíäðåé Àëåêñàíäðîâ

Èñòî÷íèê

Источник

Кровавая жатва Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества

Оспа наряду с чумой и холерой унесла жизни десятков миллионов людей и веками терроризировала человеческую цивилизацию. Если другие масштабные эпидемии быстро разгорались и исчезали, то оспа собирала урожай своих жертв годами, становясь чуть ли не главной причиной смертности как среди детей, так и среди взрослых. Победа над оспой стала самым знаменитым примером успеха массовой вакцинации и международных усилий по уничтожению опасных вирусов. «Лента.ру» рассказывает о расцвете и падении одной из самых страшных болезней в истории человечества.

Считается, что вирусы оспы эволюционировали из вируса африканского грызуна от 68 до 16 тысяч лет назад. Согласно другой версии, они возникли всего лишь 3-4 тысячи лет назад. Существует два типа вируса — Variola major и Variola minor, заражающие исключительно человека. Первый вызывает наиболее тяжелые симптомы и часто приводит к смерти, второй менее опасен и, по оценкам, убивает только одного человека из ста.

Все начинается как обычная простуда или грипп: температура поднимается до 38 градусов, возникает боль в мышцах, человек чувствует усталость, общее недомогание и головную боль. Через 2-4 дня появляются язвы, которые поражают слизистые оболочки ротовой полости, кожу лба и распространяются по всему телу. После этого заболевание может пойти разными путями, в том числе превращаясь в наиболее смертоносные формы. Даже после выздоровления рубцы от язв остаются на всю жизнь, а в некоторых случаях человек слепнет.

Обычная оспа, которая развивалась в 90 процентах случаев, убивала около трети заразившихся, а геморрагическая и плоская (или злокачественная) разновидность оспы почти всегда заканчивалась смертью. При геморрагической оспе возникают обширные кровотечения в коже, органах пищеварения и слизистой оболочке. Из-за кровоизлияний кожа приобретала черный цвет, поэтому болезнь и прозвали «черной оспой».

Самое ранее свидетельство заболевания оспой было получено при исследовании мумии египетского фараона Рамсеса V, умершего в 1145 году до нашей эры. Египетские торговцы привезли оспу в Индию в первом тысячелетии до нашей эры, где болезнь оставалась специфичной для региона болезнью на протяжении нескольких веков, пока затем не попала в Китай и Японию. В VIII веке нашей эры вспышка оспы унесла, по оценкам, до одной трети населения Японии. Оспа была настолько свирепой и неотступной, что разные народы верили в существование отдельных божеств, насылающих болезнь. В Индии это была богиня Шитале, а у африканского народа йоруба — бог Сопона.

По сравнению с другими древними инфекциями, история распространения оспы по планете не так ясна, так как в прошлом ее можно было легко спутать с другими болезнями, такими как ветрянка или корь. Точно неизвестно, когда оспа прибыла в Юго-Западную Азию и Европу. В отличие от проказы и чумы, оспа не упоминается ни в Ветхом, ни в Новом Завете, о ней не писали ни греки, ни римляне. Хотя некоторые специалисты предполагают, что Афинская чума, вспыхнувшая в Греции в 430 году до нашей эры, на самом деле была эпидемией оспы, большинство ученых оспаривают эту точку зрения. Если бы оспа действительно терроризировала Средиземноморье в это время, Гиппократ точно уделил бы внимание этой болезни. Но родоначальник медицины ничего не написал о ней.

В 165-180 годах нашей эры в Римской империи вспыхнула болезнь, которая унесла жизни пяти миллионов человек. Ученые предполагают, что пандемия Антониновой чумы была вызвана оспой, хотя истинная причина эпидемии остается неизвестной. Другие специалисты возражают, что описанное древнеримским врачом Галеном течение заболевания не соответствует оспе. Согласно иной точке зрения, оспа попала в Европу из Африки в VII и VIII веках. Первое надежное свидетельство заболевания принадлежит персидскому ученому-энциклопедисту Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (Разес), который привел наиболее точное описание оспы и отличил ее от кори и ветрянки.

Хотя в средневековой Европе произошло несколько вспышек оспы, они не перерастали в масштабную эпидемию, пока не началась эпоха Крестовых походов. Рост населения и перемещения больших масс людей помогли оспе распространиться по всем странам Восточного полушария. В Европе уровень смертности достигал 30 процентов. Конкистадоры ненамеренно завезли заболевание в Новый Свет, где оно превратилось в своеобразное биологическое оружие, разрушившее цивилизацию ацтеков и инков. Коренные американцы оказались полностью беззащитными перед болезнями, с которыми ранее никогда не сталкивались. Колония англичан, основанная в 1633 году на Восточном побережье Северной Америки, стала причиной вспышек оспы среди североамериканских индейцев. Смертность доходила до 80-90 процентов.

Аналогичная ситуация произошла в Австралии в XVIII-XIX веках, когда оспа стала основной причиной смерти среди местных коренных жителей. Так, оспа превратилась из эндемичной болезни в глобальную угрозу и оставалась такой до конца первой половины XX века. Эпидемии, охватывающие целые страны, повторялись каждое десятилетие, и особенно опустошающими становились в годы войн. Ежегодно их жертвами становились 400 тысяч европейцев, при этом наиболее уязвимой группой населения оказались дети.

Уничтожение оспы с помощью прививок — один из самых твердых аргументов в пользу вакцинации. История вакцинации началась в 1796 году, когда английский врач Эдвард Дженнер заметил, что у доярок, которые переболели коровьей оспой, не было симптомов при заражении оспой натуральной. Коровья оспа по внешним признакам очень похожа на человеческую оспу, однако почти все инфицированные выздоравливают. Эта болезнь опасна только для людей с ослабленным иммунитетом.

Дженнер понял, что вирус коровьей оспы можно использовать в качестве прививания — взамен более опасного метода вариоляции, когда здоровому человеку прививали гной из пустул больного натуральной оспы. Смертность при вариоляции достигала двух процентов, что все равно гораздо меньше, чем смертность от самой оспы. Считается, что первыми этот метод применяли китайцы задолго до европейцев. Но у вариоляции, кроме всего прочего, был один довольно серьезный недостаток: она сама по себе могла вызвать вспышки оспы.

Дженнер провел эксперимент, в котором участвовала больная коровьей оспой доярка Сара Нелмс и 9-летний сын садовника Джеймс Фиппс. Врач взял биоматериал из раны женщины и привил его в руку ребенка. Через некоторое время Дженнер несколько раз провел вариоляцию Фиппсу, однако у мальчика так и не развились симптомы натуральной оспы. Дополнительные эксперименты также оказались успешными, после чего ученый опубликовал результаты и выразил надежду, что вакцинация позволит раз и навсегда уничтожить страшную болезнь.

Поначалу другие ученые скептически и осторожно отнеслись к выводам Дженнера, порекомендовав ему провести более тщательные исследования. Некоторые выводы Дженнера оказались неверны, например, он утверждал, что вакцинация с помощью коровьей оспы вызывает пожизненный иммунитет. Кроме того, иногда прививание оказывалось бесполезным или приводило к серьезным побочным эффектам. Причиной таких случаев могло стать отсутствие возбудителя коровьей оспы в вакцине, присутствие других вирусов или бактериальное загрязнение. Соблюдение правил при подготовке вакцины позволило снизить смертность от побочных эффектов практически до нуля. Позднее сомнений в эффективности метода Дженнера не осталось, и вакцинация получила широкое распространение, заменив вариоляцию.

Впрочем, оставались люди, которые не хотели прививаться вакциной Дженнера. По их мнению, сама идея заражать человека болезнью животных была противоестественной. Карикатуристы рисовали картинки, где изображались маленькие коровы, растущие на местах вакцинации (в какой-то степени это напоминает современную истерию вокруг ГМ-продуктов). Некоторые оставались сторонниками вариоляции из-за опасений перед переменами. Активное сопротивление возникло в ответ на введение некоторыми странами обязательной вакцинации среди детей, в результате чего вакцинирование в США, Англии и других европейских странах стало добровольным.

***

Полное уничтожение оспы стало возможным во второй половине XX века, когда международные организации здравоохранения стали отслеживать вспышки заболевания по всему миру и проводить массовую вакцинацию с помощью более совершенных прививок. Последняя вспышка оспы произошла в Сомали в октябре 1977 года, после чего специальная медицинская комиссия посетила все страны, где встречалась оспа, и в декабре 1979 года ученые пришли к выводу, что оспа была полностью ликвидирована. Впрочем, опасный вирус продолжал жить в лабораториях, и некоторые инциденты с нарушением содержания приводили к заражениям и даже смерти. В 1984 году Центры по контролю и профилактике заболеваний в США и российский исследовательский центр «Вектор» стали единственными местами на Земле, где вирус оспы продолжил свое существование.

Источник