Прививка от оспы когда делается

Содержание статьи

Все о прививке против оспы: когда делают вакцинацию и остается ли шрам?

Почти у каждого взрослого есть отметины на предплечье — следы прививок БЦЖ и оспы. У поколений, родившихся после 1980-1982 гг., шрам только один — оставшийся от вакцинации против туберкулеза. Черная, или натуральная, оспа считалась побежденной болезнью, но сейчас все чаще иммунологи поднимают вопрос о необходимости всеобщей защиты от данного заболевания.

Прививать ли ребенка от оспы — родители решают самостоятельно

Опасна ли оспа и обязательно ли ставить от нее прививку?

Черная оспа — опаснейшее заболевание, которое приводило к высокой смертности, а при благополучном исходе — оставляла на теле грубые рубцы. Изобретение вакцины от вируса позволило сначала значительно снизить темпы его распространения, а затем и вовсе истребить. Прививка от натуральной оспы не снята с производства, ее запасы есть у каждого государства, поскольку до сих пор сохраняется риск заражения и опасность распространения болезни.

Черная оспа значительно отличается от ветряной и характеризуется тяжелой симптоматикой:

- появлением сыпи, переходящей в болезненные язвы;

- высокой температурой;

- сильной интоксикацией.

Почему перестали делать эту прививку? Карантинные мероприятия и всеобщая вакцинация позволили победить болезнь, последний случай заболевания натуральной оспой был зарегистрирован в 1978 году.

С 1980 года во всем мире постепенно стали приостанавливать введение сыворотки детям и взрослым, а с 1982 года прививка окончательно отменена и не входит в число обязательных.

В настоящее время зарегистрированы случаи заболевания черной оспой среди человекоподобных обезьян. Специалисты бьют тревогу — коллективный иммунитет общества, сформированный всеобщей вакцинацией в прошлом веке, может сойти на нет из-за того, что большая часть населения, рожденная после 1980 года, не привита от вируса. Некогда побежденная оспа может вернуться, поэтому требуется возобновить всеобщую вакцинацию от опаснейшего заболевания.

Типы вакцин и механизм действия

Существует 3 типа действенных вакцин против черной оспы, которые успешно применялись в России и за рубежом и используются до сих пор для прививания определенных групп населения:

| Тип вакцины | Состав | Особенности применения |

| Сухая живая | Включает в себя живой ослабленный вирус натуральной оспы, выращенный на коже телят. | Используется однократно в случаях, когда необходима срочная выработка антител. |

| Сухая неживая | Содержит убитые вирусы натуральной оспы. | Применяется для первичной традиционной вакцинации. Выработка устойчивости к вирусу формируется медленней, но такой метод прививания имеет меньше осложнений. |

| Эмбриональная живая | Содержит живой ослабленный вирус, полученный в ходе выращивания в куриных эмбрионах. Препарат выпускается в форме таблеток. | Используется при ревакцинации как эффективный способ продлить устойчивость к вирусу. |

Существует 3 типа действенных вакцин против черной оспы, какую именно выбрать, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом

Выбор типа вакцины для взрослых напрямую зависит от того, делалась ли прививка от оспы в детстве. В России для защиты малышей от опасного вируса сейчас используют двухэтапное прививание неживой сывороткой, а для продления ее действия у пациентов, родившихся до 1982 года, проводится ревакцинация с помощью таблеток.

Особенности вакцинации от оспы

В настоящее время вакцинация от натуральной оспы не является обязательной. Прививку делают взрослым и детям в следующих случаях:

- при выезде в места вспышек эпидемий;

- при работе в лабораториях, изучающих и производящих вирусы, и эпидемиологических компаниях.

Из-за угрозы возвращения черной оспы в последние годы возросло число людей, стремящихся защитить себя и своих детей от опасного вируса. Для этого проводится вакцинация.

Перед прививанием производят тщательный осмотр и собирают анализы. Первичная вакцинация от черной оспы проводится сухой неживой сывороткой в 2 этапа — такая схема переносится легче.

Ребенок на момент проведения вакцинации должен быть полностью здорова

Первая прививка

На первом этапе разведенная неживая вакцина вводится в свободный от рубцов участок кожи на предплечье. Сыворотка должна попасть строго в слои дермы — ее поступление в мышечную ткань не принесет должного эффекта и спровоцирует абсцесс.

В редких случаях на месте инъекции возникает покраснение или небольшое уплотнение. Первая прививка от натуральной оспы подготавливает иммунную систему ко второму этапу введения сыворотки и запускает процесс выработки антител.

Вторая прививка

Следующая прививка делается спустя неделю после первой. На втором этапе вакцинации против натуральной оспы специалисты могут использовать:

- Метод скарификации. На продезинфицированный участок кожи наносится вакцина, после чего он неглубоко рассекается специальным оспопрививательным пером. Сыворотка осторожно втирается в образовавшийся надрез.

- Метод множественных уколов. Выбранный для вакцинации участок кожи дезинфицируется, бифуркационная игла, имеющая раздвоенный наконечник, опускается в разведенную сыворотку. Затем инструментом пятикратно прокалывают место, предназначенное для прививания.

При правильном проведении манипуляций заживление проходит в несколько обязательных этапов: сначала проявляется выраженная припухлость, затем на участке постепенно формируется папула, переходящая в пустулу и коросту. После отпадания корочки на коже остается шрам.

Небольшой шрам от прививки, который остается на всю жизнь

С годами шрам может постепенно рассосаться — это зависит от величины образованной после прививания пустулы и от регенерационных свойств кожи. Поскольку у детей обновление клеток происходит активнее, спустя 1-2 десятилетия рубца от введения вакцины против натуральной оспы может не остаться.

Побочные реакции и противопоказания к вакцинации

В процессе выработки антител к живой вакцине у ребенка может повышаться температура до 39°C, наблюдаются головные боли, слабость и воспаление лимфоузлов. Некоторые пациенты отмечают, что кожа в месте прокола покраснела и уплотнилась — это нормальная реакция иммунной системы. Формирование пустулы — это знак успешного проведения вакцинации, и если она не сформировалась, прививку следует повторить.

Неправильно выполненная процедура может вызвать серьезные осложнения. В ряде случаев, когда вакцина попадала под кожу или непосредственно в мышечную ткань, спустя 1-1,5 месяца начинался рост абсцесса.

Полными или временными противопоказаниями для проведения вакцинации является ряд иммунных и системных заболеваний:

| Когда нельзя делать прививку? | Вакцинация временно откладывается | Иные факторы |

| онкологические заболевания | заболевание ветряной оспой в момент планируемой вакцинации | при планируемых хирургических вмешательствах вакцинацию проводят за месяц до операции |

| СПИД | прививание от иных заболеваний в данный период | при патологиях нервной системы вакцинация проводится не ранее чем через полгода после приступа |

| нарушения работы иммунной системы | недавно перенесенные инфекционные заболевания | при наличии системных заболеваний (патологии сердца, почек, печени и крови) прививание проводится под строгим контролем узкого специалиста |

О существующих противопоказаниях нужно сообщить врачу, который направляет вас на вакцинацию.

Проведение манипуляций на фоне ослабленного после болезни иммунитета или наличие серьезных системных заболеваний у ребенка в лучшем случае сделают прививание неэффективным, а в худшем — приведут к опасным последствиям.

Можно ли заболеть после прививки?

Действие прививки против оспы длится 30 лет, по истечении этого срока проводят повторную вакцинацию. Случаев заражения вирусом после введения сыворотки зарегистрировано крайне мало, поэтому все типы составов считаются высокоэффективными.

Через 2 недели после проведения вакцинации у некоторых пациентов наблюдаются симптомы заболевания: появляется сыпь и поднимается температура тела. Они не являются признаками заражения — это нормальная реакция иммунной системы на введение сыворотки, говорящая об активной выработке антител к черной оспе.

Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »

Источник

.

Îñïà — îäíà èç äðåâíåéøèõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, áóêâàëüíî êîñèâøàÿ æèòåëåé ðàçíûõ ñòðàí è êîíòèíåíòîâ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ. Ýòî îñîáî îïàñíàÿ áîëåçíü, õàðàêòåðèçóåòñÿ òÿæ¸ëûì òå÷åíèåì, ëèõîðàäêîé, ñûïüþ íà êîæå è ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ, íåðåäêî îñòàâëÿþùåé ïîñëå ñåáÿ ðóáöû. Îêîëî 30% çàðàçèâøèõñÿ îñïîé óìèðàëè, íåðåäêî â ìóêàõ, ïîòîìó ÷òî âñå èõ òåëî ïîêðûâàëîñü ãíîéíûìè íàðûâàìè. Îñòàëüíûå ñëåïëè èëè îñòàâàëèñü íà âñþ æèçíü ñ óæàñíûìè îòìåòèíàìè íà êîæå. Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â ìèðå îñïà ïîëó÷èëà â 18-ì âåêå.  îòäåëüíûå ãîäû â Åâðîïå åþ çàáîëåâàëî äî 10−12 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Âèäåî-âåðñèÿ:

êîíöå XVIII âåêà íåñêîëüêî íàáëþäàòåëåé îáðàòèëè âíèìàíèå íà êîðîâüþ îñïó, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿëàñü â âèäå ïóñòóë, ïóçûðüêîâ ñ ãíîéíûì ñîäåðæèìûì íà âûìåíè, î÷åíü íàïîìèíàâøèõ îñïåííûå âûñûïàíèÿ ó ÷åëîâåêà. Îäíàêî êîðîâüÿ îñïà ó æèâîòíûõ ïðîòåêàëà çíà÷èòåëüíî äîáðîêà÷åñòâåííåå, ÷åì íàòóðàëüíàÿ îñïà ó ÷åëîâåêà. Äîÿðêè ÷àñòî ïåðåíîñèëè êîðîâüþ îñïó è âïîñëåäñòâèè íå çàðàæàëèñü íàòóðàëüíîé.

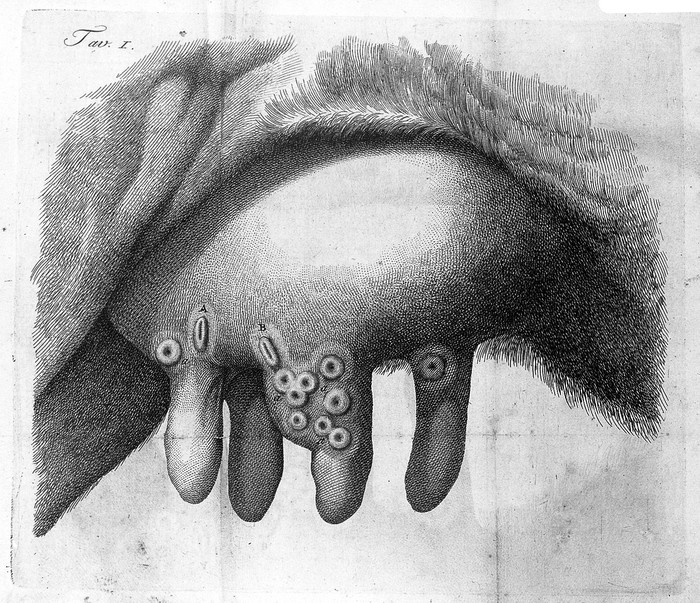

Êîðîâüÿ îñïà íà âûìåíè:

à — êîðîâüÿ îñïà íà âûìåíè;

á- ïóñòóëà íà ðóêå ÷åëîâåêà, çàáîëåâøåãî êîðîâüåé îñïîé.

Ïóñòóëû îñïû:

Îòêðûòèå ýôôåêòèâíîé îñïåííîé âàêöèíû ïðèíàäëåæèò àíãëèéñêîìó âðà÷ó Ýäâàðäó Äæåííåðó, êîòîðûé ñäåëàë â 1796 ãîäó ïðèâèâêó êîðîâüåé îñïû âîñüìèëåòíåìó ìàëü÷èêó, ó êîòîðîãî ýòà áîëåçíü ðàçâèëàñü òîëüêî íà äâóõ ïðèâèòûõ ìåñòàõ, ïðîòåêàëà íîðìàëüíî è ÷åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà Äæåííåð ïðèâèë åìó óæå íàòóðàëüíóþ ÷åëîâå÷åñêóþ îñïó, êîòîðàÿ íå ïðèíÿëàñü. Áûë ñäåëàí âûâîä, ÷òî ïåðåíåñåíèå êîðîâüåé îñïû ñîîáùàåò íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê íàòóðàëüíîé.  1800 ãîäó âàêöèíàöèÿ áûëà ïðèçíàíà îáÿçàòåëüíîé â àíãëèéñêîé àðìèè è íà ôëîòå.  1807 ãîäó Áàâàðèÿ ñòàëà ïåðâûì ðåãèîíîì, ãäå îñïîïðèâèâàíèå áûëî ñäåëàíî îáÿçàòåëüíûì äëÿ íàñåëåíèÿ.

Îäíè èç ìíîãî÷èñëåííûõ êàðòèí èçîáðàçèâøèå ìîìåíò ïðèâèâêè:

ïåðâûå ãîäû ïîñëå èçîáðåòåíèÿ âàêöèíàöèè îíà ïðîèçâîäèëàñü ñ ðóêè íà ðóêó ýòî çíà÷èò ÷òî êîðîâüÿ îñïà ïðèâèâàëàñü îäíîìó ÷åëîâåêó, çàòåì, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, îòäåëÿåìîå ñíèìàëîñü ñ ìåñòà ïðèâèâêè è èñïîëüçîâàëîñü êàê ìàòåðèàë äëÿ ñëåäóþùåé âàêöèíàöèè. Ïðè ýòîì ñïîñîáå ïðîâîäèëîñü ïîâðåæäåíèÿ îñïèíêè íà ðóêå ó ïðèâèòîãî, ÷òî ÷àñòî âûçâàëî âîñïàëåíèå â ìåñòå ïðèâèâêè è çàìåäëÿëî çàæèâëåíèå ðàíêè. Êðîìå òîãî, âìåñòå ñ êîðîâüåé îñïîé ìîãëè ïåðåäàâàòüñÿ âîçáóäèòåëè ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé, â òîì ÷èñëå ñèôèëèñà è ðîæè.

ðåçóëüòàòå ÷åãî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå èñïîëüçîâàòü æèâîòíóþ ëèìôó. Ñíÿòóþ ó òåëÿò îñïó íà÷àëè ïðèâèâàòü ëþäÿì è òàê æå äðóãèì òåëÿòàì. Ñî âðåìåíè óïîòðåáëåíèÿ òåëÿ÷üåé îñïû îñïîïðèâèâàíèå ñòàëî äîñòóïíî ìàññàì, òàê êàê ñòàëî âîçìîæíî äîáûâàòü ïîòðåáíûé îñïåííûé ìàòåðèàë â ëþáîì êîëè÷åñòâå, âåñüìà ä¸øåâî è ðàñïðîñòðàíÿòü îñïîïðèâèâàíèå.

Îñïîïðèâèâàíèå:

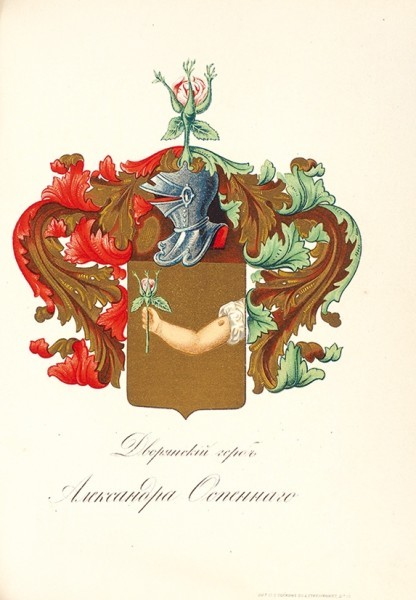

Ðîññèè æå ïðèâèâêó ïåðâîé îò îñïû( ìåòîäîì âàðèîëÿöèåé) ñäåëàëà ñåáå Åêàòåðèíà Âòîðàÿ â 1768 ãîäó, òåì ñàìûì æåëàÿ ïîäàòü ïðèìåð ïîääàííûì. Ìàëü÷èê, ó êîòîðîãî áûë âçÿò ìàòåðèàë, ïîëó÷èë äâîðÿíñòâî, ôàìèëèþ Ìàðêîâ-Îñïåííûé è ãåðá ñ èçîáðàæåíèåì ðóêè ñ ïðèâèâêîé.

Ìåòîä, íàçûâàåìûé âàðèîëÿöèåé, çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî íà ðóêå ïàöèåíòà äåëàëè íàäðåç, êóäà ïîìåùàëè îñïåííûé ìàòåðèàë, âçÿòûé îò áîëüíîãî ÷åëîâåêà (áåçîïàñíóþ âàêöèíó íà áàçå êîðîâüåé îñïû àíãëèéñêèé âðà÷ Ýäâàðä Äæåííåð ðàçðàáîòàë ëèøü â 1796 ãîäó). Åñëè âñå ïðîõîäèëî óäà÷íî, ïðèâèòûé áîëåë îñïîé â ëåãêîé ôîðìå, ïîñëå ÷åãî óæå íå ìîã çàðàçèòüñÿ. Ýòîò ìåòîä áûë îòêðûò òóðêàìè. Ñíà÷àëà îíè îïðîáîâàëè âàðèîëÿöèþ íà ïðåñòóïíèêàõ, çàòåì íà ñèðîòàõ èç ïðèþòà, à ïîòîì, êîãäà âñå èñïûòóåìûå âûæèëè (ñìåðòíîñòü ýòèì ìåòîäîì ñîñòàâëÿëà ~2% äëÿ òåõ ëåò âïîëíå ïðèåìëåìûì ðèñê), ïðèâèëè è êîðîëåâñêóþ ñåìüþ.

Åêàòåðèíà II î÷åíü áîÿëàñü îñïû. Ïîñëå òîãî êàê â 1768 ãîäó îò ýòîé áîëåçíè óìåðëà ãðàôèíÿ Øåðåìåòåâà, æåíèõ êîòîðîé — ãðàô Íèêèòà Ïàíèí — áûë íàñòàâíèêîì åå ñûíà öåñàðåâè÷à Ïàâëà (áóäóùåãî èìïåðàòîðà Ïàâëà I), Åêàòåðèíà ïðèíÿëà ðåøåíèå ñäåëàòü ïðèâèâêó. Èç Ëîíäîíà áûë âûïèñàí âðà÷ Òîìàñ Äèìñäåéë, «îñïåííóþ ìàòåðèþ» îí âçÿë ó øåñòèëåòíåãî Ñàøè Ìàðêîâà. Íà ñëó÷àé ñâîåé ñìåðòè èìïåðàòðèöà ðàñïîðÿäèëàñü äåðæàòü íàãîòîâå óïðÿæêó ïî÷òîâûõ ëîøàäåé, ÷òîáû âðà÷ ìîã ñðî÷íî óåõàòü èç ñòðàíû è èçáåæàòü ñàìîñóäà. ×åðåç øåñòü äíåé ïîñëå ïðèâèâêè ó Åêàòåðèíû íà÷àëèñü ïðèçíàêè íåäîìîãàíèÿ, îíà óåäèíèëàñü â Öàðñêîì Ñåëå. Íî âñå îêîí÷èëîñü áëàãîïîëó÷íî: åùå ÷åðåç íåäåëþ èìïåðàòðèöà ïîïðàâèëàñü. Ñðàçó ïîñëå ýòîãî ïî ïðèìåðó Åêàòåðèíû â î÷åðåäü íà ïðèâèâêó îò îñïû çàïèñàëèñü 140 àðèñòîêðàòîâ — ïðèâèâàòüñÿ ñòàëî ìîäíî.

Îäíàêî ñóùåñòâîâàíèå îòêðûòîé Äæåííåðîì âàêöèíû íå ïîìîãàëî ïîáåäèòü áîëåçíü â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, îñïà äàæå â íà÷àëå 20-ãî âåêà ïðîäîëæàëà îñòàâàòüñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé âèðóñíîé èíôåêöèåé. Î÷àãè îñïû ñóùåñòâîâàëè â Àçèè, Àôðèêå è Þæíîé Àìåðèêå, ïðåäñòàâëÿÿ âîçìîæíóþ óãðîçó ýïèäåìèé ïðè îñëàáëåíèè ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð.

1958 ãîäó íà XI ñåññèè Âñåìèðíîé àññàìáëåè çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëî ïðèíÿòî ïðåäëîæåíèå î ëèêâèäàöèè îñïû âî âñåì ìèðå. Áûëî óñòàíîâëåíî ïðîâåäåíèå ãëîáàëüíîé ïðîãðàììû, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé îáùèìè óñèëèÿìè óäàëîñü ïîñòåïåííî ïîáîðîòü ýòî çàáîëåâàíèå.  1971 ãîäó îñïà áûëà ëèêâèäèðîâàíà â Þæíîé Àìåðèêå, ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà — â Àçèè, åùå ÷åðåç äâà — â Àôðèêå, ãäå è áûë 26 îêòÿáðÿ 1977 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàí ïîñëåäíèé ñëó÷àé îñïû â ìèðå. Åùå ðîâíî ÷åðåç ãîä, ÂÎÇ îáúÿâèëà âèðóñ îñïû óíè÷òîæåííûì â ïðèðîäå. Ñåé÷àñ îí ñóùåñòâóåò òîëüêî â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ.

Ê ñëîâó ïî÷òè ÷åðåç ñòî ëåò Ëóè Ïàñòåð â çíàê óâàæåíèÿ ê Äæåííåðó ïðåäëîæèë íàçâàòü âñå îñíîâàííûå íà ïðèíöèïå ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííîãî èììóíèòåòà ïðåïàðàòû âàêöèíàìè: îò ôðàíöóçñêîãî ñëîâà vache — «êîðîâà».

Источник

Прививка от оспы

Прививка от оспы — это единственный метод, который помог избавить мир от грозного заболевания.

История вакцинации от оспы

Во время эпидемий оспы в XVI и XVII веках существовало убеждение в неизбежности заболевания. Вариоляция (инокуляция) возникла в результате стремления дать возможность организму переболеть более легкой формой оспы. При помощи укола или поверхностного разреза в кожу здорового человека вводили содержимое оспенных пузырьков (на 4-5-й день развития их). При этом развивалось общее заболевание длительностью 3-4 недели, обычно с нетяжелым течением; но иногда бывали случаи и тяжелые, даже смертельные. Широкого распространения инокуляция не получила. Ей на смену пришла вакцинация, то есть предохранительные прививки коровьей оспы.

Одновременно с пандемиями оспы среди людей, наблюдались и повальные заболевания коров оспой, причем эта болезнь протекала благоприятно, локализуясь на вымени и на сосках. Коровья оспа передавалась людям, причем чаще всего, конечно, дояркам. Доярки, переболевшие такой легкой формой оспы, уже не заболевали натуральной оспой и являлись застрахованными от нее. Английский врач Дженнер обратил внимание на этот факт и в 1796 году произвел первый публичный опыт предохранительной прививки от оспы ребенку 8 лет. Через 1½ месяца после прививки он привил этому же мальчику натуральную человеческую оспу. Заболевания не последовало!

Способ Дженнера был принят с большим энтузиазмом. Вслед за этим открытием и его воплощением в жизнь эпидемии оспы совершенно изменили свой характер, дав снижение как в количественном, так и в качественном отношениях.

В 20-х годах XIX века начали отмечать наличие у привитых заболеваний, правда, протекавших доброкачественно. Отсюда вытекала необходимость ревакцинации.

Дженнер и его ближайшие сотрудники пользовались гуманизированной лимфой, иными словами — делали прививки содержимого оспенного пузырька от одного ребенка другому. Это приводило в ряде случаев к нежелательным результатам вроде приобретения какой-либо болезни — столбняка, рожи, сепсиса, сифилиса и пр. С 1886 года начали применять в качестве оспенного детрита вакцину, добытую путем искусственного заражения телят коровьей оспой. Эту вакцину консервировали при помощи глицерина, проверяли на наличие гноеродных микробов, титровали. Таким образом в 20 веке медицина имела возможность пользоваться полноценным высокоактивным стандартизированным и бактериологически проверенным детритом.

Также были предложены способы приготовления вакцины путем культивировании вируса вакцины в тканевых культурах и в хорионаллантоисе развивающегося куриного эмбриона.

Храниться детрит должен был не более 4 месяцев, без доступа света при температуре не выше +2 — + 6°С. При пересылке детрита в летнее время необходимо было пользоваться теплонепроницаемыми установками (термосы и т. п.). В значительных размерах в настоящее время готовится сухая теплоустойчивая вакцина, высушиваемая в вакууме, срок годности ее — 1-1½ года даже при случайных условиях хранения и транспортировки. Теплоустойчивость обычной вакцины повышается также путем добавления яичного белка.

Помимо доброкачественности и вирулентности вакцины, обращается внимание и на количество надрезов, так как чем больше делается надрезов, чем больше образуется типичных пустул на месте прививок от оспы, тем продолжительнее и напряженнее оказывается иммунитет после вакцинации.

Первоначальную прививку от оспы следует делать в течение первого года жизни, лучше всего от 5-10 месяцев. Иммунитет, сообщенный удачной прививкой и наступающий с 7-9-го дня ее проведения, абсолютен, как правило, с 12-го дня в течение 5 лет, после чего начинает слабеть, что и вынуждает к повторению прививок от оспы. В СССР вакцинация производилась в обязательном порядке.

Классическая техника прививки от оспы и течение вакцинационного процесса

Прививание от оспы производится обученным персоналом — врачом, фельдшером или сестрой — с обязательной регистрацией и учетом положительных и отрицательных результатов прививок.

После предварительного обтирания эфиром наружной поверхности кожи верхней трети плеча или бедра специальным предварительно прокипяченным ланцетом наносили 3-4 поверхностных надреза (глубоких надрезов надо избегать; допустимо, чтобы кровь показалась спустя некоторое время в виде мельчайших точек) с предварительным нанесением на кожу оспенного детрита. Разрезы должны быть длиной около 1 см и отстоять один от другого не менее чем на 3 см. Непосредственно вслед за прививкой от оспы на месте надрезов появляется легкое покраснение — травматическая реакция. Она исчезает обычно на 2-й день, и в течение 2 дней на месте прививок не замечается никаких изменений; инкубационный период равен 3 дням. К концу 3-го и в начале 4-го дня место прививки краснеет, и начинается развитие мелких узелков, которые па следующий день увеличиваются и утолщаются. На 5-й день вокруг появляется узкий венчик красноты, или аула (aula). Узелок превращается в пузырек, который увеличивается до 7-го дня. Развитая оспина имеет в поперечнике около 1 см, она жемчужно-розового цвета, имеет ровные края и вдавление в центре. Строение ее многокамерное, и при проколе из нее выступает только часть содержимого. Вокруг оспины появляется второй ободок красноты, более светлый — ареола (areola); поперечник ареолы колеблется от 5 до 8 см. Иногда ареолы сливаются. Может наблюдаться повышение температуры с 5-го дня и припухание подкрыльцовых желез. На 8-й день содержимое оспины мутнеет и постепенно становится гнойным, вдавление исчезает. С 9-10-го дня начинается обратное развитие: ареола бледнеет, оспина покрывается корочкой, которая отпадает самопроизвольно на 4-й неделе, оставляя после себя характерный рубец. От описанного типа возможны отклонении в смысле ослабления или усиления реакции. Интенсивность получаемой реакции зависит, от техники прививки от оспы, от вирулентности лимфы и от состояния организма прививаемого субъекта.

Осложнения прививки от оспы

Эдвард Дженнер — изобретатель прививки от оспы

Эдвард Дженнер — изобретатель прививки от оспы

Осложнения со кожи

При чрезмерно сильной вакцине развивается значительный отек с разлитой эритемой вокруг оспины, что иногда дает повод для ошибочного диагноза рожи.

С рожей можно смешать и наличие «побочной вакцины» (areola migrans), возникающей вследствие распространения вируса из оспины по лимфатическим щелям, что влечет за собой развитие но соседству абортивных оспин.

В результате погрешностей техники или ухода может произойти вторичное инфицирование надреза гноеродными микробами (абсцесс, флегмона, иногда некротическая, рожа и даже общая гнойная инфекция, экстрабуккальная скарлатина).

Иногда получается «ползучая вакцина» (vaccina serpiginosa) или — очень редко — «генерализированная вакцина» (распространение гематогенным путем). В таких случаях, наряду с повышенной вирулентностью вакцины, по-видимому, имеет место запоздалое развитие иммунитета; обычно иммунитет начинает развиваться уже с 4-го дня. Выздоровление наступает, по очень медленно, рубцов не остается.

Замедленный тип развития оспин наблюдается при применении старой вакцины, а также в тех случаях, когда нормальное течение нарушается каким-нибудь случайным заболеванием — поносами, детскими инфекциями.

У истощенных детей прививание от оспы протекает при явлениях так называемой «кахектической реакции», причем ареола отсутствует, самая же пустула развивается очень пышно.

Полиморфные вакцинные сыпи наблюдаются от 8-го до 9-го дня после прививки. Морфологически они напоминают то корь, то скарлатину и быстро исчезают.

Аутоинокуляция после прививки оспы

Аутоинокуляция после прививки оспы

Перенос оспенного вируса на другие части тела (аутоинокуляция) наблюдается при наличии на коже и на слизистой ссадин, эрозий, экзематоза, опрелостей и пр. Особенно опасен перенос вируса на веки (блефарит, кератит). Может заболеть и другой ребенок или ухаживающее лицо. При переносе инфекции на экзематозную кожу может возникнуть сепсис.

Осложнения со стороны центральной нервной системы

Кроме описанных осложнений, в отдельных, чрезвычайно редких случаях па 10-13-й дни могут встретиться осложнения, зависящие от прививки, но которые, к сожалению, не могут быть предупреждены. Описаны случаи менингита, энцефалита и полиомиелита после прививки коровьей оспы. Местная реакция на прививку от оспы в случаях, к которым присоединяются отмеченные осложнения, ничем особенным не отличается от обычной. Инкубация, считая от момента прививки до проявления заболевания, длится от 5 до 14 дней, в среднем 10 дней. Проявление этих осложнений отмечается преимущественно за последние годы. Этиология осложнений со стороны центральной нервной системы при оспенной вакцинации пока еще нс вполне выяснена. Большинство авторов придерживается взгляда, что поствакцинальные заболевания энцефаломиелитом развиваются у тех лиц, которые таят уже в себе вирус энцефалита в форме бациллоношение. Эти лица, возможно, не заболели бы, если бы под влиянием прививки не понизилась устойчивость их организма или не повысилась вирулентность энцефалитического вируса. Во всяком случае причинная связь этих осложнений с вакцинацией не может считаться доказанной.

Ревакцинация

При проведении вторичной вакцинации (ревакцинация) лишь в редких случаях образуется на 3-4-й день гнойничок (пустула), мало отличающийся по виду от оспин первичной вакцинации. Чаще вторичная вакцинация проявляется только образованием пузырьков, узелков и красноты. Лихорадка обычно почти отсутствует. В общем весь процесс заканчивается в 5-6 дней, редко затягивается дольше; все остальные стадии его укорочены, и болезненные явления выражены слабо.

Показания и противопоказания к вакцинации от оспы

Первичная прививка от оспы проводится в течение 1-го года жизни ребенка. Лучший возраст для прививки детям оспы — от 3 до 10 месяцев со дня рождения. При наличии соответствующих эпидемиологических показаний прививку детям делают во всяком возрасте, начиная с первого дня жизни. Перенесшие натуральную оспу подлежат оспопрививанию на общих основаниях через 5 лет после заболевания. Ревакцинацию можно производить во всяком возрасте в сроки, установленные законоположением. Об удачной вакцинации судят по наличию рубцов на коже.

Противопоказания, как правило, являются основанием лишь для откладывания вакцинации на некоторый срок. К таким временным относительным противопоказаниям принадлежат всевозможные острые заболевания, пернициозная анемия, гемофилия (прививка от оспы производится интракутанно). Все заболевания кожи с нарушением ее целостности (экзема и пр.) должны служить также поводом для отсрочки вакцинирования; не следует производить вакцинации и при некомпенсированном пороке сердца, при бронхиальной астме, нефрите; детям, перенесшим chorea minor, прививки делаются спустя 1-2 года после выздоровления. Открытый туберкулез легких, костей и суставов также служит противопоказанием, равно как и спазмофилия, эпилепсия (вакцинация производится не раньше года после исчезновения симптомов).

При одновременно проводимых прививках против скарлатины, дифтерии и оспы устанавливаются следующие сроки между прививками.

- При первичной вакцинации против оспы, в случае положительного результата оспопрививания, к прививкам против скарлатины и дифтерии можно приступить после отпадения струпьев.

- При ревакцинации с положительным результатом (наличием пустул) срок между оспопрививанием и прививками против скарлатины и дифтерии тот же, что и при удачной вакцинации.

- При начатых уже прививках против скарлатины или дифтерии первичную вакцинацию следует проводить через 2 недели после последней инъекции.

- Ревакцинацию против оспы можно проводить одновременно с прививками против скарлатины или дифтерии (инъекция производится в другую руку или под лопатку).

- При одновременно проводимых прививках против скарлатины пли дифтерии и ревакцинации против оспы, давшей положительный результат (наличие пустул), последующие прививки против скарлатины и дифтерии должны быть прекращены до отпадения струпьев.

- Ревакцинацию можно проводить одновременно с прививкой против брюшного тифа.

Интракутанный способ прививки от оспы

Предложена вакцинация очищенной коровьей лимфой при помощи внутрикожной инъекции. Этот способ безопаснее в смысле заражения извне и не оставляет рубцов, но он значительно сложнее по технике.

В СССР вакцинацией и ревакцинацией охвачено все население. Первый декрет Совета народных комиссаров об обязательной вакцинации был опубликован 10/1V 1919 г. Второй декрет, дополняющий первый, был издан в 1924 г. В 1939 г. были установлены более расширенные требования в области оспопрививания. Положение и инструкция Народного комиссариата здравоохранения СССР по оспопрививанию опубликованы в 1940 г.

Согласно ныне действующему положению, вакцинация производится на первом году жизни (с 2 месяцев жизни), ревакцинация — в возрасте 4-5 лет, 10-11 лет и 18-20 лет. В случае заноса инфекции в обязательном порядке проводится поголовное прививание от оспы в том населенном пункте, куда инфекция занесена.

О масштабе работы в СССР по оспопрививанию свидетельствует колоссальная цифра вакцинаций и ревакцинаций, проведенных с 1935 по 1945 гг. — 327 000 000.

Источник