Прививка от оспы аббревиатура

Содержание статьи

Как применяют вакцины

Работаем без выходных и праздников

Читайте в этой статье:

- Что такое национальный календарь профилактических прививок

- Календарь прививок для детей до 1 года

- Прививки «Пентоксин», АКДС, АДС-М, АДС, «Инфантрикс гекса»

- Переносимость вакцины АКДС детьми

- Прививки БЦЖ

- Что такое проба Манту и Диаскин-тест

- Прививка «Превенар»

- Прививки от гепатита В

- Прививки от менингококковой инфекции (менингококковый менингит, менингококцемия)

- ЖКВ — вакцина

- Прививка «Рототек» от ротовирусной инфекции — гастроинтерита

- Прививка от ВПЧ (вирус папилломы человека)

- Прививка от ветряной оспы

- ОПВ — прививка от полиомиелита

Что такое национальный календарь профилактических прививок

Национальный календарь прививок — это график прививок для людей различного возраста, в том числе для детей до 1 года. Он определяет категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам, включает наименование прививки, ее назначение и порядок проведения.

Национальный календарь прививок также содержит раздел вакцинации по эпидемическим показаниям.

Календарь прививок для детей до 1 года

Детям в возрасте до 1 года делают прививки от туберкулеза, вирусного гепатита_В, пневмококковой инфекции (прививка «Превинар», «Синфлорикс»); от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита (в составе комплексных вакцин — «Пентоксин», «Инфантрикс гекса» и др.), гемофильной инфекции (входит в комплексные вакцины).

Вакцинация против ротавирусного гастроэнтерита проводится вакциной «Ротатек», против менингококковой инфекции — вакциной «Менактра» (с 9-ти месяцев).

Вакцины «Ротатек» и «Менактра» в национальный календарь не входят. Вакцинация против гриппа по эпидемическим показаниям начинается с возраста 6 месяцев.

Прививки «Пентоксин», АКДС, АДС-М, АДС, «Инфантрикс гекса»

Родители просят расшифровать аббревиатуру, АДС-М, АДС, «Инфантрикс гекса». Это комплексные прививки против коклюша, дифтерии (АКДС, «Инфантрикс»). Против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции — «Пентоксим» и «Инфантрик гекса» (последняя также включает прививку против гепатита_В). Этими имуннопрепаратами вакцинируют детей до 1 года 3 раза с последующей ревакцинацией через год.

По индивидуальному графику допускается прививать детей вакцинами «Пентоксим» и «Инфантрик гекса» до 6 лет, вакциной АКДС — до 4 лет. Вакцины АДС и АДС-М направлены против дифтерии и столбняка. АДС обычно применяют детям до 6 лет (двухкратная вакцинация + ревакцинация), переболевшим коклюшем. АДС-М применяют для плановой ревакцинации детей в 7 и 14 лет, взрослых — каждые 10 лет. Этот «ослабленный» вариант вакцин АДС также используют для вакцинации детей с хронической патологией.

Переносимость вакцины АКДС детьми

Родителей часто интересует вопрос переносимости вакцин.

Вакцина АКДС обладает высокой степенью защиты от коклюша, но она более реактогенная, чем аналогичные вакцины «Пентоксим», «Инфантрикс гекса», так как в АКДС коклюшный компонент цельноклеточный. По дифтерии и столбняку разница между вакцинами незначительная.

Перед прививкой АКДС ребенок должен быть здоров не менее 3 — 4 недель без признаков остаточных проявлений заболевания. Необходимо перед консультацией у врача сделать клинический анализ крови и мочи.

Прививки БЦЖ

БЦЖ — это прививка от туберкулеза. Все привитые правильно с необходимой ревакцинацией никогда не заболевают острой тяжелой быстротекущей формой туберкулеза. Особенно часто такой туберкулез развивается у маленьких детей, поэтому прививку БЦЖ делают в роддоме всем здоровым детям.

До 2-х месяцев БЦЖ прививают без пробы Манту, после 2-х месяцев прививка проводится после пробы Манту. Ревакцинация БЦЖ в 7 лет делается по показаниям.

Что такое проба Манту и Диаскин-тест

Проба Манту и Диаскин-тест — это не прививки, это тесты в помощь врачу для выявления туберкулезной инфекции.

Проба Манту выполняется в плановом порядке с возраста 1 года, также перед вакцинацией БЦЖ в любом возрасте, начиная с 2 месяцев жизни.

Диаскин-тест назначается в группах высокого риска по заболеванию туберкулезом, а также при инфекционной аллергии (на пробу Манту). Вопрос о постановке Диаскин-теста решает врач-фтизиатр.

Прививка «Превенар»

«Превенар» — это вакцина против пневмококковой инфекции, защищает от пневмонии, пневмококкового менингита, сепсиса. Она входит в Национальный календарь профилактических прививок. Прививка делается в зависимости от возраста 1 — 3 раза (+- ревакцинация) по назначению врача.

Вакцинируется ребенок с 2-х месячного возраста, так как особо тяжелые формы пневмококковой инфекции бывают у младенцев. Также прививка показана пожилым и иммунноослабленным людям для предотвращения тяжелой смертельной пневмонии.

Аналогичной является прививка «Синфлорикс». Прививка «Пневмо-23» («Пневмовакс-23») более показана часто болеющим, делается с 2 лет.

Прививки от гепатита В

Прививка от гепатита В может быть как моновалентной (только от гепатита В), так и входить в препараты комплексные («Инфантрикс гекса»). Прививка делается троекратно, начиная с роддома.

При вакцинации в раннем возрасте защита от гепатита В сохраняется в течение 18 лет.

У взрослых вакцинация проводится каждые 5 — 7 лет всегда троекратно, что обусловлено особенностью иммунной защиты у взрослых.

Прививки от гепатита В (моновакцины и комплексные), как правило, хорошо переносятся пациентами.

Прививку от гепатита А (болезни Боткина) делают с 1-го года двукратно с интервалом 6 месяцев по эпидемическим показаниям.

Прививки от менингококковой инфекции (менингококковый менингит, менингококцемия)

Прививка против менингококковой инфекции (менингококк групп W-135, C, Y, A).

Вакцину вводят взрослым и детям с 9 месяцев. До 2 лет детей вакцинируют дважды с интервалом 3 месяца; с 2 лет — 1 раз. Вакцина переносится хорошо, защищает пожизненно.

В детских коллективах при вспышках заболеваний менингококковой инфекцией может использоваться полисахаридная менингококковая вакцина, обеспечивающая защиту на протяжении 3 лет.

Подробности об этой прививке вы можете прочесть в отдельной статье.

ЖКВ — вакцина

ЖКВ — это живая коревая вакцина. Прививки против кори как моновалентные, так и комплексные (российские и импортные ММР и «Приорикс») существуют только в форме живых вакцин, используемых во всем мире.

Прививка «Рототек» от ротовирусной инфекции — гастроинтерита

Прививка делается с возраста 1,5 месяца до 36 недель жизни. Вводится через рот 3 раза с интервалом 1 — 1,5 месяца. Действие длительное.

Прививка от ВПЧ (вирус папилломы человека)

Прививки от ВПЧ — «Церварикс», «Гардасил» — показаны девочкам подросткового возраста с 9 лет, они более эффективны до половых контактов, и женщинам до 45 лет. Вакцинация защищает от канцерогенных штаммов вируса папилломы человека, вызывающих рак шейки матки, папилломатоз, кандиломатоз.

Прививка делается по схеме 0-1-2 месяца — 6 месяцев трехкратно. Вакцина нереактогенная, защита длительная.

В некоторых странах вакцинацию проводят также и мальчикам.

Прививка от ветряной оспы

Цель вакцинации — профилактика ветряной оспы в первую очередь у лиц, отнесенным к группам высокого риска, не болевших ветряной оспой и непривитых ранее.

Вакцина используется также для экстренной профилактики ветряной оспы у лиц, не болевших и непривитых ранее, находящихся в тесном контакте с больными ветряной оспой, необходимо ввести вакцину в течение 72 — 96 часов от момента контакта.

Прививку от ветряной оспы делают с 1 года двукратно, минимальный интервал 1,5 месяца. В настоящее время в РФ вакцинируют препаратом «Варилрикс» (аналог «Окавакс»).

После вакцинации здоровых детей до 3 лет препаратом «Варилрикс» уровень их защищенности сохраняется до 7 лет. Привитые, находящиеся в дальнейшем в контакте с больными, не заболевают ветряной оспой или заболевание протекает в легкой форме.

Вниманию женщин: после вакцинации в течение 3 месяцев следует пользоваться контрацептивами. Кормление грудью является противопоказанием к вакцинации.

Временным противопоказанием для проведения прививки являются острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Побочные проявления:

- боль, покраснение, отек в месте инъекции;

- повышение температуры;

- общее недомогание и другие.

При появлении симптомов следует обратиться к врачу.

ОПВ — прививка от полиомиелита

ОПВ — вакцина полиомиелитная пероральная, двувалентная, живая аттенуированная 1, 3 типов. В настоящее время — это «Бивак полио».

ОПВ используется для профилактики полиомиелита в качестве третьей вакцинации (после проведения двукратной вакцинации инактивированными вакцинами — ИПВ) в регламентированные Национальным календарем прививок сроки.

В дальнейшем ОПВ используется при последующих ревакцинациях. Однако если ребенок находится в закрытых детских дошкольных учреждениях по показаниям все три раза применяется ИПВ.

Детям из групп риска ревакцинация от полиомиелита проводится инактивированными вакцинами. В семьях, где есть несколько детей, не показано применение данной вакцины, если другие дети не получили двукратную вакцинацию ИПВ.

При использовании комплексных (многокомпонентных) вакцин и невозможности использовать живую вакцину для ревакцинации в 18 месяцев вопросы ревакцинации против полиомиелита требуют консультации врача.

Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится вакциной ОПВ и ИПВ.

Источник

Прививки от оспы: главное, что до сих пор отличает людей старшего поколения

Дарья Юдкевич, 26 октября 2017, 00:05 — REGNUM Оспа — одна из древнейших инфекционных болезней, буквально косившая жителей разных стран и континентов на протяжении многих веков. Судя по древнеегипетским рукописям, оспа возникла в Центральной Африке. Египетские мумии со следами перенесенной оспы доказывают существование ее в Египте в третьем тысячелетии до н.э. В китайских источниках оспа упоминается уже в 12-м веке до н.э.; похожая на оспу болезнь описана в индийских документах 9-го века до н.э. Значительно позже, только в 4-м веке после Рождества Христова, оспа попала из Северо-Восточной Африки в Аравию, еще через два века — в Европу, где в течение двух столетий буквально бичевала страны: эпидемии отмечены во Франции, Италии, Испании. В Россию оспа была завезена, как и в Германию, в 15-м веке. Еще через сотню лет испанские колонизаторы занесли оспу в Америку, где также использовали ее как бактериологическое оружие с целью уничтожить коренное население мексиканских земель — через зараженную одежду, которую развешивали в лесу (способ, испытанный ими еще во время Реконкисты против жителей Кордовского халифата). В середине 16-го века в Бразилии, только в одной провинции, оспа убила около 100 000 человек. А вот в Северную Америку эту болезнь занесли англичане, и в 1616-1617 годах на Восточном побережье была зафиксирована крупнейшая эпидемия среди индейцев, в том числе практически полностью истребившая племя, жившее на территории нынешнего штата Массачусетс.

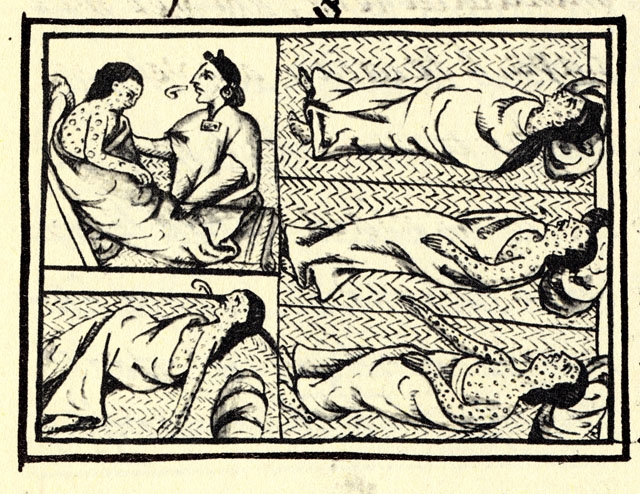

Сопроводительные рисунки к тексту из Флорентийского кодекса (1540-1585 гг.) Индеец науа страдает от оспы (эпоха завоеваний испанцами центральной Мексики)

Наибольшее распространение в мире оспа получила в 18-м веке. В отдельные годы в Европе ею заболевало до 10−12 миллионов человек, из которых умирало от 25 до 40%. Оспа не только убивала, она оставляла многих слепыми, и в подавляющем большинстве случаев буквально уродовала людей:

«Моровая язва или чума была более смертельна, но зато она посетила наш берег лишь однажды или дважды на памяти людей, тогда как оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбища покойниками, терзая постоянным страхом всех тех, которые ещё не болели ею, оставляя на лицах людей, жизнь которых она пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества, делая ребёнка неузнаваемым для родной матери, превращая красавицу-невесту в предмет отвращения в глазах жениха», — писал английский историк Томас Маколей (19-й век).

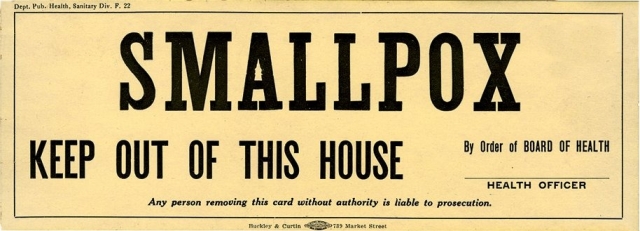

Предупреждение о карантине натуральной оспы, Калифорния, приблизительно 1910 г

Источником инфекции является больной человек в течение всей болезни, причем независимо от того, какой формой оспы он болен, с сыпью или без (хотя тяжелая форма с обильными высыпаниями является особо заразной). Вирус в большом количестве находится в оспенных корках, но основной путь передачи — воздушно-капельный, а также воздушно-пылевой (передача при встряхивании инфицированной одежды, чем и пользовались испанские колонизаторы). Болезнь может принимать легкую форму или крайне тяжелую, с присоединением вторичных инфекций и осложнений (энцефалит, менингит, миокардит, трахеит, отит, слепота). При различных формах оспы поражается не только кожа, изменениям подвергаются и внутренние органы, происходят некрозы и кровоизлияния в костном мозге, некротический тонзиллит, иногда — поражение легких. Дистрофическим изменениям подвергаются почки, печень, сердце. Высыпания образуются не только на коже, но и на слизистых носоглотки, трахеи, пищевода, кишечника, желудка, в таких случаях пузырек быстро прорывается и образуется эрозия. Типичный случай начала оспы — температура до 40 градусов, резкая слабость, головная и мышечная боли, беспокойство, бессонница, боль в области поясницы и крестца, тахикардия, кашель, насморк. Сыпь появляется на 2−3-й день начала болезни, локализуясь на шее, груди и бедрах. Эта сыпь в среднем через сутки исчезает, и на 3−4-й день возникает собственно оспенная сыпь, быстро распространяющаяся по всему телу. Температура при этом падает — до 9−10-го дня, когда вновь повышается до 39−40 градусов, и начинается т.н. «нагноительная лихорадка». Состояние больного особенно тяжело именно в этот период. Улучшение наступает на 11−12-й день. С 16−17-го дня образуются корочки коричневого цвета, которые отпадают на 30−40-й день, оставляя после себя постепенно бледнеющие пятна и рубцы.

Знаменитый арабский врач Ибн-Сина, более известный нам как Авиценна, стал первым врачом, который описал оспу как заразную болезнь. Возбудитель оспы натуральной — variola virus — был впервые обнаружен Бьюстом (1886), а что же с открытием вакцины? Первые прививки от оспы существовали еще в Средневековье на Востоке, в 8-м веке в Индии, в 10-м — в Китае, они были известны в Сибири и на Урале, в Африке и Скандинавии. Т.н. вариоляция представляла собой прививку оспенного гноя из созревшей пустулы больного натуральной оспой. В 1718 году этот способ вакцинации привезла в Европу жена британского посла в Константинополе, привившая своего маленького сына. В Англии эта прививка была сделана семье британского короля Георга Первого. Вариоляция давала 2% смертности, но отказались от нее не только и не столько поэтому: она не давала гарантии и сама нередко вызывала эпидемии. Во Франции вариоляция была запрещена законом в 1762 году, Англия отказалась от нее в 1840-м.

В 1767 году 11-летний композитор Вольфганг Амадей Моцарт пережил вспышку оспы в Австрии

Открытие эффективной оспенной вакцины принадлежит английскому врачу Эдварду Дженнеру, который сделал в 1796 году прививку коровьей оспы (само слово «вакцина» происходит от латинского vaca — корова) восьмилетнему мальчику: болезнь принялась, развилась только на двух привитых местах, протекла нормально, через полтора месяца Дженнер привил уже натуральную человеческую оспу, которая не принялась. Был сделан вывод, что перенесение коровьей оспы сообщает невосприимчивость к натуральной. Через несколько лет оспопрививание стало обязательно в английской армии, в 1807 году в Баварии было объявлено обязательным для населения. В России, желая подать пример подданным, прививку сделала себе Екатерина Вторая (мальчик, у которого был взят материал, получил дворянство, фамилию Марков-Оспенный и герб с изображением руки с прививкой).

Открытие Дженнера позволило снизить заболеваемость оспой, но, так как прививалась только часть населения, эпидемии продолжались и в двух последующих веках. В начале 20-го века до Первой мировой войны в Европе бывали крупные вспышки этой болезни, но после войны ситуация значительно осложнилась — причем не только в Европе (где за один лишь 1920 год отмечено 167 300 случаев), но и в США. В 30-е годы заболеваемость удалось снизить, преимущественно за счет качественной и широкой вакцинации. Ослабление профилактических мероприятий привело к тому, что с 1943 года крупные эпидемии вновь охватили некоторые европейский страны (но не СССР, ликвидировавший оспу к 1936-му). Статистика третьей четверти 20-го века показывает, что число стран, где фиксировались случаи оспы, постепенно снижалось, как и число заболевших — хоть и весьма нестабильно. Так, если в 1950 году случаи фиксировались в 82 странах мира (216 555 заболеваний), то в следующем году — в 80 странах, но с гораздо большем числом больных (486 508) — эпидемия была в Азии; в 1952 году — 69 стран (154 734 больных), затем понижение, вновь вспышка в 1958-м (снова в Азии) — год, который стал для мировой борьбы с оспой особенным, к чему мы еще вернемся. Реальная разница становится заметна только в 70-х, когда статистика резко и стабильно пошла на убыль.

Статуя Сопоны, бога Йорубы, которая, по мнению местных племен, вызывает болезнь

Однако до того времени мировой борьбе с оспой предстояло пройти еще очень долгий путь. Существование открытой Дженнером вакцины не помогало победить болезнь в глобальном масштабе, оспа даже в начале 20-го века продолжала оставаться наиболее распространенной вирусной инфекцией. Самое поразительное, что, несмотря на этот факт, уже с середины 19-го века ни повестка международных конференций, ни сводка международных санитарных правил оспу в себя не включали. Только в 1926 году, на XIII Международной санитарной конференции, после жаркой дискуссии оспа была включена в список особо опасных болезней, хоть и с поправкой на то, что обязательная декларация требовалась только в случае эпидемий, но не отдельных случаев заболевания.

Тем временем развитие международных коммуникаций, повышая мобильность людей и вместе с тем усложняя проведение в таких условиях карантинных мероприятий, давало себя знать: очаги оспы существовали в Азии, Африке и Южной Америке, представляя возможную угрозу эпидемий при ослаблении предупредительных мер. В новых странах оспа появлялась ежегодно, становилось очевидным, что от ее завоза не застрахована ни одна страна.

В 1958 году на XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято внесенное советской делегацией предложение о ликвидации оспы во всем мире. Историческая резолюция установила проведение глобальной программы, в результате которой общими усилиями удалось постепенно побороть это заболевание. В 1971 году оспа была ликвидирована в Южной Америке, через четыре года — в Азии, еще через два — в Африке, где и был 26 октября 1977 года зарегистрирован последний случай оспы в мире. Еще ровно через год, день в день, ВОЗ объявила вирус оспы уничтоженным в природе. Сейчас он существует только в лабораторных условиях (что, кстати, оставляет потенциальную возможность заражения, как то случилось в Англии в 1973 и 1978 годах).

Карикатура, созданная в 1802 году, когда Эдвард Дженнер предложил делать вакцинацию животным, заболевшим оспой, чтобы защитить людей

Всемирную программу ликвидации оспы сделали результативной сыгравшие в комплексе факторы: четкая координация через единый центр (ВОЗ) и эффективное руководство действиями, снабжение качественной вакциной, вакцинация методами, исключающими погрешности в технике прививок, создание службы эпидемиологического контроля. На сессии ВОЗ, где была официально объявлена победа над оспой, отмечалась роль СССР в этом достижении как страны, не просто инициировавшей программу ликвидации оспы, но и деятельно участвовавшей в ее реализации. В истории мировой медицины это первый случай глобальной победы над одной из самых смертоносных инфекций.

Источник