Причины смерти при желтухе

Содержание статьи

Механическая желтуха

Механическая желтуха — желтушный синдром, связанный с нарушением выделения конъюгированного билирубина в просвет кишечника. Проявляется иктеричностью кожи, слизистых, склер, болезненностью в правой подреберной области и эпигастрии, диспепсическими явлениями, ахоличным калом и бурой мочой, холемическим кожным зудом. Диагностируется с помощью биохимического анализа крови, УЗИ гепатобилиарной системы, МСКТ брюшной полости, РХПГ. Для лечения применяется комплексная медикаментозная терапия, хирургические методы временного и постоянного восстановления тока желчи (литотрипсия, стентирование, дренирование, стомирование и др.).

Общие сведения

Синдром механической (подпеченочной, обтурационной, компрессионной, застойной) желтухи — вторичное патологическое состояние, осложняющее течение других заболеваний брюшной полости. У 20% пациентов расстройство связано с наличием желчнокаменной болезни, у 67% — с онкопатологией, у 3% — с другими причинами. До 30 лет желтушный синдром обычно вызывается холецистолитиазом, с 30 до 40 лет соотношение случаев неопухолевой и опухолевой механической желтухи составляет 1:1, после 40 лет преобладают онкологические этиологические факторы. До 82% составляют женщины, у которых холестаз возникает преимущественно на фоне ЖКБ. У мужчин чаще выявляется опухолевая обтурация (до 54% случаев).

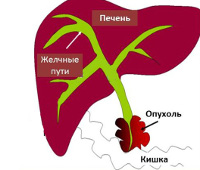

Механическая желтуха

Причины механической желтухи

Подпеченочный холестаз — полиэтиологическое синдромальное состояние, вызванное нарушением оттока желчи из печени. У большинства пациентов застой желчи обусловлен механической обтурацией, реже непроходимость желчевыводящих путей имеет динамическое (функциональное происхождение). Специалисты в сфере гастроэнтерологии, гепатологии, хирургии выделяют следующие группы причин подпеченочной желтухи:

- Аномалии развития. Нормальная экскреция желчи становится невозможной при врожденной атрезии желчевыводящих путей. Препятствиями для желчевыделения могут служить кисты общего желчного протока, дуоденальные дивертикулы, расположенные вблизи фатерова соска. Отток желчи существенно замедляется при гипоплазии желчных ходов.

- Невоспалительная патология желчных путей. Подпеченочный холестаз возникает при холангиолитиазе, осложнившем ЖКБ. Нарушение проходимости желчных путей наблюдается при обтурации большого дуоденального сосочка вколоченными камнями, его стенозе, рубцовых стриктурах желчных протоков, сдавливании холедоха кистой головки поджелудочной железы.

- Воспалительные процессы. К значительному сужению или перекрытию путей оттока желчи приводят холангит, острый холецистит, осложнившийся спаечным перипроцессом, панкреатит, острый папиллит. Во всех этих случаях физиологический отток желчи замедляется вследствие отека стенки протоков, паренхимы органов, механического сдавления спайками.

- Объемные образования. При раке головки панкреатической железы, фатерова сосочка, печеночных протоков и холедоха, папилломатозе желчных ходов создаются условия для стойкой механической обтурации желчных путей. Аналогичная ситуация возникает при расположении в воротах печени лимфом, метастатически пораженных лимфатических узлов.

У некоторых пациентов причиной подпеченочной желтухи становятся паразитарные заболевания — желчные ходы могут сдавливаться извне эхинококковыми и альвеококковыми кистами, а попадание гельминтов в просвет протоков приводит к механической обтурации. Крайне редко холестаз развивается из-за сдавления большого дуоденального соска при отеке поджелудочной железы или его закупорке слизистой пробкой, желчной «замазкой».

Патогенез

Пусковым моментом развития механической желтухи является застой желчи, связанный с отсутствием, недоразвитием желчных ходов, их сужением, обтурацией изнутри или сдавливанием извне. При холестазе наблюдается обратное всасывание связанного билирубина в лимфатическую систему, а затем в кровоток через стенки желчных ходов, сообщения между желчными капиллярами и перисинусоидальными пространствами. В результате в крови повышается содержание прямого билирубина, холестерина, возникает холемия, кожа и слизистые приобретают желтый цвет, окрашиваясь желчными пигментами.

За счет выделения водорастворимого конъюгированного билирубина почками моча приобретает характерную темную окраску («цвет пива»), в ней появляются желчные кислоты. Застой усугубляется внутрипеченочной желчной гипертензией. При достижении уровня 270 мм вод. ст. желчные капилляры расширяются, их стенки повреждаются, что способствует попаданию компонентов желчи непосредственно в кровоток. Вторичное поражение гепатоцитов сопровождается нарушением захвата и конъюгации непрямого билирубина, что приводит к увеличению его уровня в плазме. Поскольку при полной механической обтурации желчь не поступает в кишечник и не подвергается дальнейшей трансформации, в кале и моче не определяется уробилин. Из-за отсутствия стеркобилина стул становится обесцвеченным.

Симптомы механической желтухи

Основными признаками заболевания являются интенсивное желтое окрашивание кожных покровов, слизистых и склер, тупые, постепенно усиливающиеся боли в правом подреберье и эпигастральной области, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита). Патогномоничный симптом механической обструкции желчевыводящих протоков — обесцвечивание кала, сочетающееся с темной окраской мочи. У большинства больных развивается сильный кожный зуд, который не поддается медикаментозной терапии. При желтухе, связанной с воспалительными процессами в желчных протоках, может выявляться гипертермия. При опухолевой природе заболевания у пациентов наблюдается резкая потеря массы тела вплоть до кахектического состояния.

Осложнения

Угнетение дезинтоксикационной функции печени при желтухе приводит к накоплению в крови аммиака, ацетальдегидов, что проявляется в виде синдрома эндотоксемии. В результате нарушается микроциркуляция, происходят дистрофические изменения в органах, в тяжелых случаях возникает ДВС-синдром. Самое опасное осложнение механической желтухи — формирование печеночно-почечной недостаточности, которая является частой причиной смерти пациентов. Вследствие проникновения токсинов в головной мозг через гематоэнцефалический барьер формируется печеночная энцефалопатия, которая проявляется ухудшением когнитивных функций, нарушениями сознания, дискоординацией движений. Избыточное накопление желчных кислот также может приводить к изменению свойств сурфактанта и нарушениям газообмена в легких.

Диагностика

Постановка диагноза механической желтухи не представляет затруднений при наличии характерной клинической картины. Диагностический поиск направлен на оценку тяжести состояния пациента и выявление основного заболевания, которое привело к блокировке выведения желчи. План обследования включает следующие лабораторные и инструментальные методы:

- Биохимический анализ крови. Основной признак — значительное (в несколько раз) повышения уровня прямого билирубина. Также при желтухе наблюдается возрастание показателей щелочной фосфатазы и холестерина, что указывает на синдром холестаза. Иногда отмечается увеличение печеночных трансаминаз, альдолазы, лецитина, липопротеинов.

- УЗИ печени и желчного пузыря. Ультразвуковое исследование позволяет обнаружить структурные изменения печеночной паренхимы (повышение или снижение эхогенности ткани), утолщение стенки желчного пузыря, дилатацию протоков. При сонографии определяют конкременты, которые вызывают механический блок выделения желчи в кишечник.

- МСКТ органов брюшной полости. При помощи послойного исследования тонкими срезами (0,625 мм) с последующим трехфазным контрастным усилением визуализируют взаимное расположение и размеры печени, поджелудочной железы, желчного пузыря. Компьютерная томография дает возможность выявить камни и новообразования, вызывающие развитие желтухи.

- Ретроградная холангиопанкреатография. Внутривенное контрастирование желчевыводящих протоков проводится для обнаружения конкрементов, которые на холангиограмме представлены в виде теней. При наличии противопоказаний возможно выполнение чрескожной холангиографии, особо ценной при подозрении на опухолевую природу желтухи.

В клиническом анализе крови зачастую обнаруживается повышение СОЭ до 20 мм/час и умеренный лейкоцитоз, может наблюдаться снижение эритроцитов и гемоглобина. Дополнительно проводят исследование крови на альфа-фетопротеин, концентрация которого повышается при наличии злокачественного новообразования. В лабораторном анализе мочи при механической закупорке желчевыводящих путей отсутствует уробилин. При затруднениях в постановке диагноза производят лапароскопию.

Дифференциальную диагностику осуществляют с печеночной и гемолитической желтухой, врожденными ферментопатиями, сопровождающимися повышением уровня билирубина в крови (синдромом Жильбера, Дабина-Джонсона), желтушностью кожи при длительном приеме акрихина. Помимо наблюдения гастроэнтеролога или гепатолога больному рекомендован осмотр абдоминального хирурга, инфекциониста, невропатолога, гематолога, онколога, анестезиолога-реаниматолога.

Лечение механической желтухи

На первом этапе при подпеченочном холестазе назначается комплексная терапия, позволяющая ликвидировать застой желчи, купировать эндотоксикацию и стабилизировать состояние пациента. Схема медикаментозного лечения включает гепатопротекторы, аминокислоты, репаранты, анаболические средства, витаминные препараты. В более тяжелых случаях обтурационной желтухи целесообразно применение кортикостероидов, инфузионной терапии с массивным вливанием коллоидных и кристаллоидных растворов, кровезаменителей. При выраженной интоксикации рекомендованы гемосорбция, плазмаферез, гемодиализ.

Для профилактики острых гастроинтестинальных язв назначают блокаторы протонной помпы, антацидные и обволакивающие средства. При риске развития острого холангита показано введение карбапенемов, цефалоспоринов 3-4 поколения и других антибактериальных средств широкого спектра действия, способных проникать в желчь. Для экстренной декомпрессии желчных путей используют хирургические подходы:

- Малоинвазивные инструментальные вмешательства. Эффективными способами устранения включений, блокирующих желчевыделение, являются литотрипсия конкрементов желчных протоков, эндоскопическое удаление камней в сочетании с ретроградной панкреатохолангиографией и рассечением устья фатерова соска, назобилиарное дренирование при РПХГ. При наличии стриктур и стенозе применяются эндоскопические техники — стентирование холедоха, бужирование желчных протоков, баллонная дилатация сфинктера Одди. Чрескожное транспеченочное дренирование желчевыводящих ходов позволяет выполнить декомпрессию при невозможности проведения манипуляции через эндоскоп.

- Операции на билиарной системе. Показаниями для прямых хирургических вмешательств на высоте желтухи являются сочетание желтушного синдрома с острым панкреатитом, случаи механической обтурации при поражении холедоха. При сохраненной проходимости пузырного протока для отведения желчи выполняется открытая, лапароскопическая, пункционная холецистостомия. Осуществление холедохотомии обеспечивает восстановление проходимости общего желчевыводящего протока. При сложной патологии с поражением нескольких органов более эффективным методом декомпрессии желчевыводящей системы может стать наружное дренирование желчных путей по Холстеду, Керру.

После стабилизации состояния пациента для окончательного устранения предпосылок механической обтурации путей желчевыделения на втором этапе лечения патологии, осложнившейся подпеченочной желтухой, применяют хирургические методы. При обструкции камнем общего протока производят холедохолитотомию — радикальное вмешательство, позволяющее восстановить желчевыделение. Извлечению камня может предшествовать холецистэктомия, проведенная наиболее подходящим для конкретного больного способом (лапароскопическая, открытая, SILS-операция, вмешательство из мини-доступа). При локальной злокачественной неоплазии показана холецистэктомия с резекцией ложа желчного пузыря и лимфодиссекцией.

Наложение билиодигестивных анастомозов (холедоходуоденостомия, холедохоэнтеростомия, холецистогастростомия, холецистодуоденостомия, холецистоэнтеростомия) используют при опухолевых процессах и грубой рубцовой деформации желчных протоков. Объем оперативного лечения при обструктивной гепатобилиарной, гастроинтестинальной и других видах хирургической патологии выбирают с учетом соответствующих медицинских протоколов.

Прогноз и профилактика

Вероятность полного выздоровления зависит от тяжести основного заболевания и наличия интеркуррентных патологий. При своевременном лечении смертность не превышает 5%, прогноз относительно благоприятный. При вынужденном проведении оперативного вмешательства на высоте механической желтухи уровень летальности достигает 10-30%. Меры специфической профилактики не разработаны. Для предупреждения развития желтухи необходимо осуществлять раннюю диагностику и адекватную терапию состояний, которые могут вызывать механическую закупорку холедоха, фатерова соска, выполнять плановую санацию при наличии в полости желчного пузыря мелких конкрементов.

Источник

Желтуха

Что такое желтуха

Гипербилирубинемия или желтуха — патологическое состояние, возникающее при увеличении содержания билирубина в плазме крови. Билирубин легко вступает в химическое взаимодействие с белками, образуя соединения жёлтого цвета. Именно по этой причине происходит окрашивание кожных покровов и белков глаз. В первую очередь желтушность определяется на склерах, поскольку белковая оболочка глаз содержит много эластина — белка, имеющего наибольшее сродство к билирубину. Кожа при желтухе желтеет позже, потому что белок коллаген, которого много в коже, имеет меньшее сродство к билирубину.

Механизм возникновения желтухи, или патогенез гипербилирубинемии

Гемоглобин — белок-переносчик кислорода и углекислого газа, обеспечивающий газообмен в организме человека. Состоит из белковой фракции — глобина, и гема — кофактора, определяющего функцию соединения. Наличие атомов железа в составе гема позволяет гемоглобину переносить кислород из лёгких в ткани и осуществлять транспорт углекислого газа в противоположном направлении. Эритроциты или красные тельца крови практически полностью заполнены гемоглобином, и выполняют роль «грузовика» для гемоглобина.

Длительность жизни эритроцита — примерно три месяца. По прошествии этого срока красные тельца крови отправляются на утилизацию в селезёнку. Разрушение эритроцитов сопровождается высвобождением гемоглобина, который расщепляется на глобин и гем. Метаболизм глобина прост, белок распадается на отдельные аминокислоты. Гем последовательно расщепляется ферментами до биливердина, а затем до билирубина (непрямого, несвязанного). Это надпечёночный этап метаболизма гема.

На следующем этапе билирубин, в связи с белками плазмы крови, транспортируется в печень. В печени он соединяется с глюкуроновой кислотой и включается в состав желчи. Этот процесс называется конъюгацией и соответствует печёночному этапу метаболизма гема. После конъюгации образуется связанный или прямой билирубин.

По желчевыводящим протокам желчь поступает в двенадцатиперстную кишку, где участвует в расщеплении жиров. Часть прямого билирубина, попавшего в кишечник, трансформируется в уробилиноген (при участии кишечной микрофлоры), который повторно всасывается в кровь и выводится почками (придаёт желтую окраску моче). Оставшийся билирубин трансформируется в стеркобилиноген, который в свою очередь превращается в стеркобилин (придаёт темную окраску калу). Это подпечёночный этап метаболизма гема.

Нарушение этой последовательности на любом этапе приводит к увеличению концентрации билирубина крови или гипербилирубинемии. Высокая токсичность несвязанного билирубина объясняет ряд осложнений, возникающих при желтухе. Известно более 400 причин желтухи.

Виды желтухи

В зависимости от уровня, на котором произошло нарушение метаболизма билирубина, различают три варианта гипербилирубинемии:

- Надпечёночная или гемолитическая желтуха

- Печёночная или паренхиматозная желтуха

- Подпечёночная или механическая желтуха

Причины желтухи

Надпечёночная или гемолитическая желтуха

Возникает при массивном гемолизе — нарушении целостности эритроцитов. Организм не успевает утилизировать билирубин, образующийся из гема, из-за чего происходит увеличение его уровня в крови. В результате гипербилирубинемии отмечается желтушность кожи и слизистых оболочек. По такому механизму возникает желтуха при тяжёлой малярии, наследственных заболеваниях системы крови.

Паренхиматозная или печёночная желтуха

Причина паренхиматозной желтухи — заболевания или патологические состояния, воздействующие на функцию клеток печени (гепатоцитов). В нормальных условиях весь несвязанный билирубин, попадая с током крови в гепатоцит, связывается с глюкуроновой кислотой. В результате образуется связанная форма билирубина, не обладающая токсическими свойствами. Однако при сопровождающихся гибелью гепатоцитов паренхиматозных заболеваниях печени, таких как вирусные гепатиты и цирроз, происходит снижение способности органа связывать непрямой билирубин и нейтрализовать его токсические свойства.

Механическая желтуха

Причина этой формы гипербилирубинемии понятна из названия. При возникновении механических блоков на пути оттока желчи из печени связанный билирубин начинает всасываться в плазму крови. Полная непроходимость желчных путей приводит к появлению бесцветного кала, так как в кишечнике отсутствуют промежуточные формы билирубина — уробилиноген, стеркобилиноген, стеркобилин. Несмотря на отсутствие уробилиногена в моче, избыток связанного билирубина делает её похожей на крепкий чай или пиво. Основная причина механической желтухи — желчные камни при калькулёзном холецистите.

Механический блок в желчевыводящих путях может приводить к значительному увеличению концентрации билирубина в крови. При этом создаются условия для выпадения его солей в кожу, что объясняет, почему пациенты с этой формой гипербилирубинемии часто жалуются на нестерпимый зуд при желтухе.

Распространённые патологии, протекающие с гипербилирубинемией

- Гемолитическая гипербилирубинемия. — Серповидноклеточная анемия (код D57 по МКБ-10);

- Талассемия (D56);

- Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (D55);

- Дефицит пируваткиназы (D55.2);

- Наследственный сфероцитоз (D58);

- Аутоиммунная гемолитическая анемия (D59.1);

- Гемолитические анемии, индуцированные лекарственными препаратами (D59.0);

- Другие неаутоимунные гемолитические анемии (D59.4);

- Синдром Жильбера (E80.4);

- Гемолитическая болезнь новорождённых (Р55);

Ядерная желтуха (P57);

Печёночная гипербилирубинемия. — Алкогольная болезнь печени (K70);

Токсическое поражение печени (К71);

Цирроз печени (К74);

Вирусные гепатиты (B15, B16, B17);

Опухоли печени (С22);

Подпечёночная гипербилирубинемия. — Желчнокаменная болезнь (К80);

Рак поджелудочной железы (С25);

Атрезия желчевыводящих путей (Q44.2);

Рак желчевыводящих путей (С22.1);

Острый панкреатит (К85).

Желтуха у новорожденных

Желтуха новорождённых — физиологическое (нормальное) состояние, возникающее у новорождённых в первые недели жизни ребёнка. Причина заключается в несовершенстве ферментных систем, обеспечивающих распад билирубина, в сочетании с повышенной утилизацией фетальной формы гемоглобина, характерной только для периода внутриутробного развития.

Физиологическая желтуха новорожденных диагностируется примерно у 50-60% детей. При недоношенности этот показатель увеличивается. Хотя подобное состояние не несёт опасности, у 1 из 40-60 тысяч новорожденных возникает ядерная желтуха. Это грозное осложнение сопровождается нарушением функции головного мозга вследствие высокой токсичности непрямого билирубина. Клинически ядерная желтуха проявляется выраженной желтушностью кожи и склеры глаз, постоянным плачем, заторможенным состоянием, отказом от груди, лихорадкой, а в тяжёлых случаях судорогами, комой.

При возникновении вышеперечисленных симптомов необходима экстренная госпитализация ребёнка в отделение патологии новорожденных. Без лечения ядерная желтуха может привести к необратимому повреждению головного мозга, а в тяжёлых случаях — летальному исходу.

Основной метод лечения гипербилирубинемии новорождённых — фототерапия. Ультрафиолетовые лучи приводят к трансформации токсичного непрямого билирубина в его водорастворимые формы, которые выводятся напрямую через печень и почки. В результате значительно снижается уровень гипербилирубинемии без применения каких-либо лекарственных средств.

В качестве профилактики ядерной желтухи рекомендуется грудное вскармливание с первых часов жизни ребёнка в соответствии с рекомендациями педиатра или специалиста по грудному вскармливанию. Переедание также способно увеличивать риск гипербилирубинемии у новорождённых. В теплое время года рекомендуются солнечные ванны.

Безопасная концентрация билирубина в крови у новорождённых — не более 150 ммоль/л. Концентрация непрямого билирубина более 400 ммоль/л приводят к некрозу ядер головного мозга.

Диагностика желтух

Основной метод оценки гипербилирубинемии — лабораторный. Анализы при желтухе позволяют установить уровень нарушения обмена билирубина, однако для выяснения основной причины патологии необходимо дополнительное обследование. В случае механической желтухи окончательный диагноз (желчнокаменная болезнь, опухоль, паразитарная патология) устанавливается с помощью инструментальных методов (УЗИ, МРТ, КТ, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, диагностическая лапароскопия). При паренхиматозных желтухах может быть необходима биопсия печени.

Возникновение желтухи вне зависимости от причины требует немедленного обращения за медицинской помощью. Нередко гипербилирубинемия говорит о наличии серьёзного заболевания, угрожающего здоровью или жизни человека. Самодиагностика и самолечение желтухи, в том числе народными методами, может привести к серьёзным осложнениями или смерти больного.

Лечение желтухи

Гипербилирубинемия чаще всего лишь следствие того или иного заболевания. Для устранения желтухи необходимо лечение основной патологии. Из-за большого числа возможных причин увеличения уровней билирубина в крови этой проблемой занимаются врачи нескольких специальностей.

Гемолитические желтухи в основном относятся к заболеваниям системы крови и лечатся гематологами. Случаи отравления гепатотропными токсинами, лекарственными препаратами и ядами требуют консультации токсиколога. Лечение заболеваний печени — специальность врача-гепатолога. Опухоли печени лечат онкологи. Подпечёночные желтухи вне зависимости от причин требуют консультации хирурга (хирурга-онколога).

Этиотропная терапия гипербилирубинемии

Этиотропная терапия — лечение, направленное непосредственно на причину, вызвавшую патологию. Например, если желчный камень перекрывает отток желчи, этиотропной терапией механической гипербилирубинемии будет хирургическое вмешательство, направленное на удаление инородного тела. Этиотропная терапия возможна не во всех случаях. Несмотря на то, что причина гемолитической билирубинемии при наследственных гемолитических анемиях известна, не существует методов лечения, способных устранить дефект в генах, приводящих к досрочному разрушению эритроцитов.

Патогенетическая терапия гипербилирубинемии

Патогенетическая терапия направлена на отдельные звенья механизма, приводящего к заболеванию или способствующие ухудшению состояния больного. Например, инфузионная терапия, при которой используются внутривенные вливания физиологического раствора или других дезинтоксикационных средств, способствует выведению излишков билирубина через почки.

Диета при желтухах

Диетотерапия занимает важное место в лечении заболеваний печени и желчевыводящих путей. Цель диеты — снизить нагрузку на печень. Труднее всего усваиваются тугоплавкие и животные жиры. По этой причине рекомендуется сократить употребление жирной, жареной пищи. Запрещается употребление жирных сортов мяса и рыбы, кондитерских и колбасных изделий, копченостей, других мясных деликатесов и продуктов, содержащих транс-жиры.

Употребление белковой пищи и «медленных углеводов», злаковых, овощей и фруктов, круп не ограничено. Рекомендуется увеличить употребление жидкости, если нет противопоказаний (отёков, водянки живота, цирроза печени с портальной гипертензией). Питание дробное, малыми порциями, но частое, 5-6 раз в сутки.

Александр Ни

Источники

- Waldthaler A., Schramm C., Bergquist A. Present and future role of endoscopic retrograde cholangiography in primary sclerosing cholangitis. // Eur J Med Genet — 2021 — Vol — NNULL — p.104231; PMID:33905896

- Cai J., Qiong G., Li C., Sun L., Luo Y., Yuan S., Gonzalez FJ., Xu J. Manassantin B attenuates obesity by inhibiting adipogenesis and lipogenesis in an AMPK dependent manner. // FASEB J — 2021 — Vol35 — N5 — p.e21496; PMID:33904622

- Tu SY., Tsai TY., Chen CH., Wong CH. A Postpartum Woman With Right Upper Quadrant Pain and Jaundice. // Ann Emerg Med — 2021 — Vol77 — N5 — p.499-522; PMID:33902826

- Hriskova K., Marosevic D., Belting A., Wenzel JJ., Carl A., Katz K. Epidemiology of Hepatitis E in 2017 in Bavaria, Germany. // Food Environ Virol — 2021 — Vol — NNULL — p.; PMID:33900549

- de Jong JJ., Lantinga MA., Tan ACITL., Aquarius M., Scheffer RCH., Uil JJ., de Reuver PR., Keszthelyi D., Westert GP., Masclee AAM., Drenth JPH. Web-Based Educational Intervention for Patients With Uninvestigated Dyspepsia Referred for Upper Gastrointestinal Tract Endoscopy: A Randomized Clinical Trial. // JAMA Intern Med — 2021 — Vol — NNULL — p.; PMID:33900373

- Pereira P., Santos AL., Morais R., Vilas-Boas F., Rodrigues-Pinto E., Santos-Antunes J., Macedo G. Endoscopic radiofrequency ablation for palliative treatment of hilar cholangiocarcinoma. // VideoGIE — 2021 — Vol6 — N4 — p.195-198; PMID:33898902

- Sampurna MTA., Rohsiswatmo R., Primadi A., Wandita S., Sulistijono E., Bos AF., Sauer PJJ., Hulzebos CV., Dijk PH. The knowledge of Indonesian pediatric residents on hyperbilirubinemia management. // Heliyon — 2021 — Vol7 — N4 — p.e06661; PMID:33898814

- Chen X., Yu L. A haemorrhagic cholecystitis presenting as obstructive jaundice. // Hepatobiliary Surg Nutr — 2021 — Vol10 — N2 — p.299-300; PMID:33898585

- Fraser DD., Patterson EK., Daley M., Cepinskas G. Case Report: Inflammation and Endothelial Injury Profiling of COVID-19 Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C). // Front Pediatr — 2021 — Vol9 — NNULL — p.597926; PMID:33898353

- Adil H., Semedo A., Kessab A., En-Nouali H., El Fenni J., Abdellaoui M. Tuberculous common bile duct stricture mimicking a cholangiocarcinoma: A case report. // Radiol Case Rep — 2021 — Vol16 — N6 — p.1311-1314; PMID:33897922

Источник