Оспа коровья доярки вакцина

Содержание статьи

Как преступники и доярки помогли придумать первые вакцины. Конспект книги Дэвиса Дэниэла «Невероятный иммунитет»

В издательстве LiveBook вышла книга профессора иммунологии Манчестерского университета Дэвиса Дэниэла «Невероятный иммунитет. Как работает естественная защита вашего организма». Она рассказывает об истории научных открытий и о том, как работает иммунитет человека. Мы решили пересказать для вас самую интересную главу, где речь идёт об изобретении прививок.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

Как преступники помогли придумать вакцины

Люди делали прививки ещё до того, как поняли принцип их работы: «Целенаправленное заражение организма с целью его защиты — прививка — применялось в Китае, Индии и некоторых африканских странах намного раньше, чем сложились формальные медицинские процедуры». С научной точки зрения к вопросу подошли только в 1721 году, когда королевская семья Великобритании всерьёз обеспокоилась эпидемией оспы.

Многие приближенные к монарху слышали о народном способе борьбы с болезнью — сегодня мы называем его вакцинацией — но недоумевали, как он работает на практике. Заражённое вещество лучше взять из волдыря? Или, возможно, вредную жидкость лучше получить другим методом? На тот момент врачи уже знали, что оспой болеют только раз в жизни. Поэтому эффективность удачной прививки, благодаря которой можно было бы ликвидировать эпидемию, трудно было переоценить.

Первые прививки сделали преступникам, которые ожидали исполнения смертного приговора

Шесть узников тюрьмы заразили гноем страдавших оспой, и через пару дней у них действительно появились признаки тяжёлой болезни. Эксперимент завершился удачно: нарушители закона очень скоро выздоровели, и 6 сентября 1721 года король Георг I помиловал осужденных: «Их иммунные системы уберегли их сразу от двух казней — от эшафота и от оспы».

Прошло меньше года, как будущие король и королева, а пока принц и принцесса Уэльские, захотели привить своих детей. Об этом стали писать в газетах, и под влиянием авторитетов общественное мнение одобрило новую медицинскую технологию. Однако нашлись и противники вакцинации: например, один лондонский священник пугал верующих, что прививка — страшный грех. Были и другие причины с осторожностью относиться к этому ноу-хау: приблизительно 2% людей умирали после сделанной прививки.

Почему доярки не болели оспой

Рецепт хорошей прививки был найден Эдвардом Дженнером. Опыт работы сельским врачом в городе Беркли, Глостершир, помог ему сделать одно важное наблюдение: ни одна доярка не страдает оспой. Дженнер предположил, что более слабая форма этой болезни, которой девушки заражались от коров, делала организм неуязвимым для сильной инфекции.

Эдвард Дженнер

Прежде чем объявить о своей находке, Дженнер решил проверить гипотезу. 14 мая 1796 года он взял пробу гноя у доярки Сары Нелмз, заразившейся коровьей оспой, и привил этим веществом Джеймза Фиппса, восьмилетнего сына своего садовника. Затем Джеймзу ввели гной пациента, больного обычной оспой, и Джеймз не заболел.

Королевское общество не захотело признать открытие Дженнера: эксперимент требовал участия более чем одного испытуемого. Но доктор не растерялся: через некоторое время он успешно повторил свой опыт на других детях, включая своего одиннадцатимесячного сына.

Через несколько лет друг Эдварда Дженнера подарил название открытию — «вакцина» (слово восходит к латинскому слову «vacca», «корова»). Оспа — это первая инфекция, которую человечество целиком уничтожило к 1980 году.

Эдвард Дженнер делает прививку Джеймзу Фиппсу

Почему прививки не всегда работали

В 1926 году лондонский доктор Александр Гленни с командой рассматривал воздействие дифтерийного белка на организм. Оказалось, что токсин, введённый испытуемым, вызывал лишь кратковременный эффект. Иммунным клеткам не удавалось на долгое время «запомнить врага в лицо». Однако позже Гленни обнаружил, что если дифтерийный белок чистить с использованием соли алюминия, токсин будет сохраняться на срок достаточный, чтобы иммунный отклик произошёл. Позднее такие вещества, помогающие вакцине качественно работать, стали называть адъювантами (от латинского слова «adiuvare — «помогать»).

В 1989 году перспективный иммунолог Йельского университета Чарльз Джейнуэй бился над решением важной проблемы: прививки работали не всегда. Изучая уже известные эксперименты с вакцинацией, он вернулся к исследованиям доктора Гленни.

Чарльз Джейнуэй не понимал секрет адъюванта — этого волшебного ингредиента, от которого зависит, распознает организм вредные бактерии или нет. Пытаясь узнать, почему адъювант так нужен, он узнал ответ на другой вопрос, гораздо более масштабный.

Как клетки в организме распознают «врагов»

Джейнуэя не устраивали представления современников об иммунной системе, которая якобы действовала по принципу «свой-чужой», уничтожая все клетки, прибывшие «с другой планеты». Ведь частицы шоколада — как и бактерии, живущие в кишечнике — имеют чужеродное происхождение, однако наш организм не сопротивляется ему (только сила воли после девяти вечера пытается что-то сказать). Учёного также смущало отсутствие интереса к таким, казалось бы, простым механизмам, как реакция организма на порез. Многие воспринимали его как данность. В то время как по-прежнему оставалось непонятным, какие вещества заставляют организм откликаться на угрозу.

На нью-йоркском научном съезде в июне 1989 года Джейнуэй решил озвучить свои тезисы. Его выступление напоминало формат лекции TED: в яркой и лаконичной форме Джейнуэй поделился своими мыслями по поводу механизма активации иммунитета. По мнению исследователя, у иммунной клетки должен был существовать способ, позволяющий ей обнаружить присутствие микроба прежде, чем начать бороться с ним.

Эту функцию как раз и берёт на себя врождённый иммунитет. С помощью специальных «образ-распознающих» рецепторов иммунная клетка способна «заметить» в окружающей среде определённые структуры. Они характерны именно для микробов и практически не меняются при мутациях. При обнаружении этих структур (и именно их имитирует адъювант) запускается иммунный ответ.

Однако речь Джейнуэя не имела успеха, потому что его гипотезе пока не было доказательств.

Русский след в иммунологии

Этот сюжет мог бы стать счастливой находкой для киносценариста: на неудачном выступлении Джейнуэя история не заканчивается, напротив, она обрастает интересными подробностями.

В 1992 году аспирант МГУ Руслан Меджитов наткнулся на теорию Джейнуэя и осознал её ценность. Пошли месяцы переписки между учёными по электронной почте с аккаунта МГУ, который разрешал отправлять по триста слов в день. Приходилось сохранять входящие и исходящие сообщения на дискету и передавать её заведующему компьютером (были и такие должности!). В конце концов молодой учёный занял деньги у брата и уехал в США, где через некоторое время стал работать с Джейнуэем. Вместе они пытались доказать, что образ-распознающие рецепторы действительно существуют.

Параллельно с этой сюжетной линией развивалась вторая: на примере плодовых мушек исследователь Жюль Офман изучал работу иммунной системы насекомых. Учёные пришли к выводам, которые сделали многое тайное в исследовании врождённого иммунитета явным: во-первых, они выявили у плодовых мушек ген (толл-ген), помогающий им справляться с грибковой инфекцией. Во-вторых, стало ясно, что толл-ген включен в эмбриональное развитие насекомого и является частью его иммунной системы.

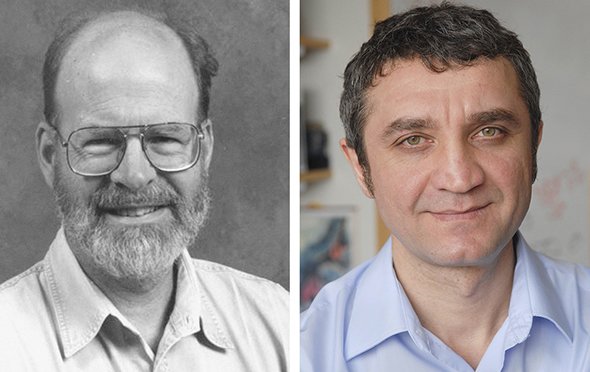

Чарльз Джейнуэй (1943–2003) и Руслан Меджитов

Эта новость подтолкнула ком долгожданных открытий, который по мере движения набирал обороты. Меджитов нашёл эквивалент толл-гена насекомого у человека — ему дали название TLR 4. Затем было доказано, что он мобилизует другие гены, связанные с иммунным откликом. И всё же оставалось неясно, с помощью какого механизма толл-ген пробуждает дружественные клетки организма, чтобы бороться с болезнью.

5 сентября 1998 года, когда Брюс Бётлер, проводивший исследование на мышах, обнаружил у них похожий ген в и понял, в чём его назначение и у мыши, и у человека. Оказалось, что ген TLR4 кодирует образ распознающий рецептор, который соединяется с адъювантом микроба.

В 2011 году Брюс Бётлер и Жюль Офман получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие механизма активации врождённого иммунитета, о котором ещё в 1989 году говорил Чарльз Джейнуэй. К сожалению, учёный-визионер скончался за несколько лет до революционного открытия.

Источник

Дояркина вакцина

Провинциальный английский врач Дженнер создал вакцину от оспы на сто лет раньше вакцин Луи Пастера.

История открытия Дженнером прививки против оспы хорошо известна всем, кто не прогуливал уроки биологии в школе. Вкратце она такая. Оспа, она же натуральная оспа, она же черная оспа, была страшной болезнью. Она передавалась воздушно-капельным путем, была исключительно контагиозна, то есть риск заразиться от больного практически был равен 100%. От нее умирало до 40% заболевших. Особенно высокая смертность была у детей. Выжившие до конца жизни были обезображены оспенными шрамами. Доходило до того, что в полицейских ориентировках на розыск преступников в ряду особых примет писали «знаков оспы не имеет».

Народная вакцинация

Далее в учебниках и энциклопедиях принято писать, что на Востоке и в Африке еще за тысячи лет до Дженнера спасались от оспы, втирая себе гной из оспенных язв больного. Смертность после этой процедуры доходила до 2%, что совершенно недопустимо для современных вакцин. Но остальным 98% это помогало, они не болели оспой. Однако принуждения к такой вакцинации нигде никогда не было, и пользовались ею слишком мало людей, чтобы остановить эпидемии.

Считать народ в Европе глупее африканцев, арабов, китайцев или индийцев нет оснований. Наверняка такая же народная вакцинация испокон веков была и в Европе, в таких же масштабах и с тем же успехом. В современной научной литературе, чтобы отличать ее от классической вакцинации, эта процедура (прививка гноем больного оспой) называется вариоляцией (от латинского родового названия вируса оспы Variola).

В XVIII веке ситуация в Европе изменилась, здесь впервые в истории людей к вакцинации от оспы начали принуждать. Сам Дженнер в детстве, в школе-интернате, подвергся вариоляции. По медицинским канонам того времени перед прививкой учеников шесть недель держали на голодной диете, периодически пускали кровь и ставили клизмы. Понятно, что такая вакцинация энтузиазма у народа не вызывала, ее всячески избегали, и на статистику заболеваемости оспой она практически не влияла.

Мальчик для вакцинации

В 1796 году Эдвард Дженнер, практикующий врач из небольшого английского городка Беркли, привил восьмилетнему сыну своего садового работника Джеймсу Фиппсу легко протекающую у человека коровью оспу. Материал прививки он взял из оспенного нарыва на руке доярки по имени то ли Сара, то ли Люси (Дженнер точно его не запомнил и в своих научных трудах потом писал то так, то эдак). После этого он трижды на протяжении пяти лет пытался заразить мальчика Фиппса черной оспой путем вариоляции. Тот не заболевал. После этого прививать от оспы стали коровьей (или лошадиной) оспой. А Дженнер вошел в историю как человек, избавивший человечество от черной оспы.

Не сам, конечно, избавил, это за него сделала Всемирная организация здравоохранения ООН, которая в 1959 году на XII Всемирной ассамблее здравоохранения приняла программу глобальной ликвидации натуральной оспы путем поголовной вакцинации. По предложению СССР, между прочим, приняла. К 1980 году эта программа была успешно выполнена. Натуральная оспа — единственная болезнь человека, которая целиком и полностью ликвидирована на всех континентах. Вирусы человеческой оспы остались сегодня только в двух охраняемых репозиториях: в Центре заболеваний и профилактики в Атланте (США) и в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском Кольцово.

Наука требует жертв

При знакомстве с этой хрестоматийной историей открытия Дженнера остается неприятный осадок. Прежде всего возникает вопрос: почему он выбрал для своего опыта ребенка, причем не своего, а чужого, и не просто чужого, а сына своего слуги, то есть зависимого от него человека. Целиком и полностью, добавим, зависимого: папаша Фиппс был типичным люмпеном, не имел ничего своего, кроме жены и детей, кров и хлеб им давал доктор Дженнер.

Вакцинация малолетнего Фиппса была публичной. На ней присутствовала комиссия медиков и толпа местного народа. Дженнер специально сделал ее публичной, потому что его научные труды не печатали в научных журналах, а ученые медики считали его дилетантом в науке и относились к его идеям свысока. Историки науки, прекрасно понимая двусмысленность ситуации с вакцинацией несовершеннолетнего ребенка, обычно оправдывают Дженнера тем, что коровья оспа не опасное для человека заболевание и что за шесть лет до этого он произвел намного более опасную процедуру вариоляции своему младшему сыну, когда заболела оспой его няня.

Но, во-первых, ему не оставалось ничего иного: няня-то его ребенка заболела, следующим должен был заболеть оспой его сын. Во-вторых, коровья оспа действительно мало чем грозила мальчику Фиппсу, ему смертельно угрожало то, что доктор Дженнер делал с ним потом. Он, как уже сказано, трижды намеренно заражал его черной оспой, и при этом Дженнер не мог точно знать, что прививка коровьей оспой сработает. Убедился он в этом только после третьей прививки Фиппсу, которому тогда было уже 13 лет и он, наверное, уже понимал, что с ним делают.

Впрочем, сегодня бесполезно рассматривать этику эксперимента Дженнера, особенно с позиции Ивана Карамазова, который считал, что никакая высшая цель не стоит слезинки хотя бы одного ребенка. У ученых всегда была своя этика, у ученых-протестантов XVIII века, каковым был Дженнер,— своя, у Достоевского — своя, на все этики не угодишь. Главное, что в данном случае все у всех закончилось благополучно.

Хеппи-энд

Дженнер получил то, чего добивался: он был признан ученым, причем выдающимся ученым, из тех, кто меняет мир. Человечество получило вакцину от оспы на сто лет раньше пастеровских вакцин от других болезней.

Удачно получилось и то, что Дженнер выбрал в качестве объекта исследований именно оспу. Возьми он холеру, чуму или любую другую инфекцию, ничего у него не вышло бы. Оспа — антропонозное заболевание, иными словами, ее вирус носят только люди. Природный резервуар вирусов у животных, откуда идет постоянная подпитка вирусами или бактериями у других инфекций, в данном случае отсутствовал. Не существовало хронического носительства вируса, и не было бессимптомной формы заболевания, а кожная симптоматика была настолько четкой, что сразу было видно, что человек болен не чем-то иным, а именно оспой. Инфицированные были не заразны до появления симптоматики и после выздоровления. Вирус был нестойкий к внешней среде, сразу погибал вне тела человека, что ограничивало возможности заражения. Ни один из вариантов вируса оспы не мог избежать защитного иммунитета (выработанного организмом после прививки) из-за присутствия множественных антигенов и антигенного варьирования в связи с высоким сродством к вирусной ДНК-полимеразе. Проще говоря, вакцина одинаково эффективно создавала иммунитет против любого штамма вируса оспы, чего в случае гриппа ученые до сих пор не могут добиться. Там каждый штамм вируса требует свою вакцину.

У подопытного мальчика Фиппса тоже жизнь удалась. Он вырос, женился и в подарок от хозяина получил в безвозмездное пожизненное пользование дом в Беркли, где прожил со своей женой и двумя детьми до самой своей смерти в 65-летнем возрасте. Сейчас в этом доме музей Дженнера. На этот двухэтажный особняк метров пятьсот общей площадью можно посмотреть в интернете. Сейчас аренда такого дома, наверное, целое состояние стоит.

Прецедент доктора Дженнера

Своим подарком Фиппсу доктор Дженнер на двести с лишним лет предвосхитил те правовые коллизии, которые сейчас складываются в медицинской генетике и клеточной терапии. Обычно все доноры генов и клеток делают это в ходе своего лечения добровольно и безвозмездно, подписывая соответствующее соглашение. Но потом, когда на рынок выходит полученный на основе их генов и клеток препарат, приносящий его производителю многомиллионные прибыли, донору может стать обидно. А его адвокат, пользуясь пробелом в правовом урегулировании таких ситуаций, может не оставить камня на камне от этого соглашения как дискриминационного в отношении прав пациента. Во всяком случае, сейчас в научной юриспруденции заметен бум публикаций по теме ELSI (Ethical, Legal and Social Implications) — этических, правовых и социальных последствий в новых областях биомедицинских исследований.

Как это будет в реальной жизни, покажет ближайшее время. Но прецедент доктора Дженнера, добровольно подарившего своему подневольному пациенту счастливую и безбедную жизнь в его, пациента, собственном доме, наверняка будет одним из самых частых аргументов в судах при подобных разбирательствах.

Сергей Петухов

Источник

Оспа на вымени у коровы: как и чем лечить, медикаменты и средства для обработки

Оспа у коров – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус. Патология проявляется интоксикацией организма, лихорадкой, появлением на коже специфической сыпи (экзантем).

Чаще экзантемы локализуются в области вымени и сосков, бывает, захватывают другие части тела. У молодняка нередко появляются на губах, слизистой рта и полости носа.

Присоединение вторичной микрофлоры вызывает нагноение сыпи, течение болезни осложняется развитием мастита, у телят гастроэнтеритом и пневмонией.

К инфекции восприимчивы свиньи, лошади, верблюды, кролики, от больных животных может заразиться и человек. Овцы к данному возбудителю невосприимчивы.

Как проявляется коровья оспа

Коровья оспа

Коровья оспа

Период инкубации вируса у КРС – 3-9 дней, тяжесть течения болезни обусловлена типом возбудителя, состоянием иммунитета животного и путем проникновения в организм.

Манифест болезни проявляется угнетением аппетита и вялостью, повышением показателей температуры на 1,5-2 градуса. Кожа вымени опухает, снижается количество молока.

Прогресс оспенного поражения у крупного рогатого скота сопровождается следующими симптомами:

- На вымени и сосках, реже теле, образуются красноватые пятна. У мужских особей процесс локализуется на мошонке, у телят захватывает полость рта и глотку.

- Спустя 2 или 3 дня розеолы трансформируются в папулы – плотные узлы, приподнимающиеся над кожей.

- Еще через день элементы видоизменяются, представляют собой пузырьки, наполненные лимфоидной жидкостью, в которой содержится возбудитель (везикулы).

- Постепенно происходит нагноение, везикулы переходят в стадию пустул, окаймленных ободком покрасневшей кожи. Близко расположенные высыпания могут сливаться, на их поверхности образуются трещины.

- Соединительная ткань под оспинами тоже воспаляется и уплотняется. Животное проявляет беспокойство, из-за боли корова стоит и ходит с широко раздвинутыми задними конечностями, отказывается от доения.

Развитие воспалительного процесса длится до 12-16 и более дней, сопровождается постепенным появлением оспин. Когда гнойное содержимое высыхает, образуются коричневато-бурые корки и струпья, которые со временем отпадают.

Продолжительность заболевания при неосложненной форме – от 20 до 28 дней, когда присутствуют осложнения, выздоровление затягивается до 2 месяцев.

Важно! При заражении вирусом осповакцины заболевание протекает в облегченной форме, характеризуется выпуклыми экзантемами, которые захватывают поверхностные слои дермы. Выздоровление наступает быстрее, зато переболеть может все стадо.

Особенности лечения оспы у коров

Оспа у коровы

Оспа у коровы

При появлении признаков инфекции в хозяйстве для успешного лечения и предотвращения распространения оспы владелец животных должен выполнить следующие мероприятия:

- Больных и подозрительных животных немедленно изолировать.

- Осуществить дезинфекцию инвентаря и коровника с применением 4%-го раствора каустической соды (едкий натр), 20%-го окиси кальция, 2%-го формальдегида.

- Навозную жижу обеззаразить хлором, навоз сжечь. Допускается использование биотермических методик.

- На территории хозяйства установить дезинфекционные барьеры.

- Коров обеспечить качественными кормами, при обнаружении сыпи на слизистой рта кормить полужидкой пищей.

- Поддерживать сухость в помещении частой сменой подстилки и регулярными проветриваниями.

- Молоко выдаивать ежедневно, если отход затруднен, использовать катетер.

Ухаживать за больными животными допускаются люди, привитые против оспы, спустя 14 дней после вакцинации.

Внимание! При появлении болезни в хозяйстве о случаях инфицирования необходимо сообщить в государственную ветслужбу для проведения карантинных и профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции.

Медикаментозное лечение оспы

Лечение оспы у КРС осуществляет ветеринар, с применением медикаментов местного и системного воздействия. Для обработки оспенных элементов на вымени, рта и кожи используются антисептические растворы и антибактериальные мази.

В сложных случаях корове назначаются препараты для поддержки работы сердца, внутривенное введение антибиотиков. Выбор вида лекарства обусловлен течением заболевания. Для восстановления облигатной микрофлоры в кишечнике в этот период показан прием пробиотиков Ветом 11 или Биовит.

Что использовать для обработки вымени при оспе

Оспенные высыпания обрабатывают следующими составами:

- Для прижигания и дезинфекции элементов можно воспользоваться раствором йода, хлорамином (3%), жидкостью Бурова.

- Адсорбирующий, обеззараживающий и заживляющий эффект достигается при смазывании пораженных участков борной, салициловой и цинковой мазью.

- Для размягчения сухих оспин и облегчения доения применяют жир, вазелин, глицерин или нейтральный крем.

- При бактериальном поражении и нагноении показаны средства на основе антибиотиков.

Перед нанесением на кожу лекарства вымя протирают 1%-м раствором марганцовки. Когда высыпания обнаруживаются на слизистой оболочке, участки орошают раствором перекиси водорода 3%, марганцовкой, отварами трав: ромашки, зверобоя, шалфея.

Важно! При оспе нельзя использовать увлажняющие средства: повышенная влага способствует размножению вируса, что ведет к увеличению пораженной площади.

Прививка от оспы

Вакцинацию против оспы у КРС проводят в качестве профилактики заболевания в неблагополучных районах при выявлении эпизодов заражения и последующие 3 года после прекращения карантина.

При оспе нельзя использовать увлажняющие средства

При оспе нельзя использовать увлажняющие средства

Используется вакцина с живым вирусом, препарат наносят на скарифицированную (поврежденную) кожу. Место введения – внутренний участок ушной раковины или зона промежности. Иммунизация позволяет выработать пожизненную устойчивость к вирусу.

Можно ли пить молоко больных животных

При заражении оспой у больной коровы снижается выделение молока, но доение не прерывают. Вирусные частицы присутствуют в клетках эпителия оспенных элементов на вымени, поэтому попадают в молоко во время дойки.

Поскольку продукт инфицирован вирусом, пить в сыром виде его нельзя, так как человек может заболеть. Кипячение инактивирует возбудителя за 3 минуты, нагревание до 70 °C – за 5 минут, но после пастеризации употребление молока тоже не рекомендуется. Поэтому его кипятят не менее 5 минут и скармливают телятам.

Когда для лечения применяются антибиотики, активные вещества приникают в молоко, поэтому при использовании даже кипяченого продукта у людей может развиться аллергическая реакция, дисбактериоз, снизиться иммунитет.

Заключение

Оспа – инфекция, опасная не только для коров: вирусом легко заражается не привитый от оспы человек, поэтому владельцам фермы важно соблюдать санитарно-гигиенические требования при уходе за больным скотом.

Качественное питание, чистота в коровнике – залог крепкого иммунитета животных, успешного лечения заболевания. Своевременная вакцинация при угрозе инфицирования поможет избежать возникновения болезни в хозяйстве.

Источник