Оспа инфекции вызванные вирусом

Содержание статьи

Натуральная оспа

Натуральная оспа представляет собой инфекционное заболевание человека, относящееся к особо опасным инфекциям, вызываемое вирусом Orthopoxvirus variola, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и специфическими высыпаниями на коже и слизистых оболочках. Распространение натуральной оспы происходит аэрозольным путем, при этом возбудитель настолько устойчив в воздушной среде, что может вызывать заражение людей, находящихся не только в одной комнате с больным, но и в соседних помещениях. В середине 70-х годов ХХ века полная ликвидация натуральной оспы в развитых странах привела к отмене профилактической вакцинации против этого заболевания.

Общие сведения

Натуральная оспа представляет собой инфекционное заболевание человека, относящееся к особо опасным инфекциям, вызываемое вирусом Orthopoxvirus variola, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и специфическими высыпаниями на коже и слизистых оболочках.

Характеристика возбудителя

Вирус Orthopoxvirus variola входит в группу вирусов оспы животных и человека, устойчив в окружающей среде, легко переносит понижение температуры и высыхание, может сохранять жизнеспособность при замораживании в течение нескольких лет. При комнатной температуре сохраняется в оспенных корочках до года, в мокроте и слизи — до трех месяцев. При нагревании до 100° С вирус в высушенном виде погибает только через 5-10 минут.

Резервуаром и источником оспы является больной человек. Выделение вируса происходит на протяжении всего периода высыпаний, в особенности заразны больные в первые 8-10 дней. Бессимптомное и реконвалесцентное носительство не отмечается, хронизация не характерна. Преимущественная локализация возбудителя в организме человека — слизистые оболочки ротовой полости, носа, глотки, верхних дыхательных путей, выделение происходит с кашлем, чиханием, в процессе дыхания. Кожа так же может служить местом выделения возбудителя.

Натуральная оспа передается по аэрозольному механизму преимущественно воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями. Аэрозоль с возбудителем способен перемещаться с током воздуха на значительное расстояние, поражая людей, располагающихся в одной комнате с больным, и проникая в соседние помещения. Оспа имеет тенденцию к распространению в многоэтажных многоквартирных помещениях, лечебных учреждениях, скученных коллективах.

Естественная восприимчивость человека — высокая. Неиммунизированные лица заражаются в подавляющем большинстве случаев, процент невосприимчивых лиц составляет не более 12 из 100 непривитых (в среднем 5-7%). После перенесения заболевания формируется стойкий длительный (более 10 лет) иммунитет.

Симптомы натуральной оспы

Инкубационный период натуральной оспы обычно составляет 9-14 дней, может увеличиваться до 22 дней. Выделяют периоды заболевания: продромальный (или период предвестников), высыпаний, нагноения и реконвалесценции. Продромальный период длится от двух до четырех дней, отмечается лихорадка, симптомы интоксикации (головная боль, озноб, слабость, боли в мышцах, пояснице). В это же время на бедрах и груди может обнаруживаться сыпь, напоминающая экзантему при кори или скарлатине.

К концу продромального периода лихорадка, обычно, спадает. На 4-5 сутки появляется оспенная сыпь (период высыпания), первоначально представляющая собой мелкие розеолы, прогрессирующие в папулы, а через 2-3 дня — в везикулы. Везикулы имеют вид многокамерных мелких пузырьков, окруженных гиперемированной кожей и имеющих небольшое пупковидное углубление в центре. Сыпь локализуется на лице, туловище, конечностях, не исключая ладони и подошвы, в отличие от ветряной оспы элементы сыпи в одной зоне мономорфны. С прогрессированием сыпи снова нарастает лихорадка и интоксикация.

К концу первой недели заболевания, в начале второй, начинается период нагноения: температура резко поднимается, состояние ухудшается, сыпные элементы нагнаиваются. Оспины теряют свою многокамерность, сливаясь в единую гнойную пустулу, становятся болезненными. Спустя неделю пустулы вскрываются, образуя черные некротические корочки. Кожа начинает сильно зудеть. На 20-30 сутки наступает период реконвалесценции. Температура тела больного постепенно нормализуется с 4-5 неделе заболевания, оспины заживают, оставляя после себя выраженное шелушение, а в дальнейшем — рубцы, иногда весьма глубокие.

Выделяют тяжелые клинические формы оспы: папулезно-геморрагическую (черная оспа), сливную и оспенную пурпуру. Среднетяжелое течение имеет оспа рассеянная, легкое — оспа без сыпи и температуры: вариолоид. В такой форме оспа протекает обычно у привитых лиц. Характерны редкие высыпания, не оставляющие после себя рубцов, интоксикационные симптомы отсутствуют.

Осложнения натуральной оспы

Чаще всего натуральная оспа осложняется инфекционно-токсическим шоком. Отмечают осложнения воспалительного характера со стороны нервной системы: миелиты, энцефалиты, невриты. Есть вероятность присоединения вторичной инфекции и развития гнойных осложнений: абсцессов, флегмон, лимфаденитов, пневмонии и плеврита, отитов, остеомиелита. Может развиться сепсис. После перенесения оспы могут остаться последствия в виде слепоты или глухоты.

Диагностика и лечение натуральной оспы

Диагностика натуральной оспы производится с помощью вирусоскопического исследования с использованием электронного микроскопа, а так же вирусологическими и серологическими методами: микропреципитация в агаре, ИФА. Исследованию подлежит отделяемое оспенных пустул и корочки. С 5-8 дня заболевание возможно определение специфических антител с помощью РН, РСК, РТГА, ИФА.

Лечение натуральной оспы заключается в назначении противовирусных препаратов (метисазон), введении иммуноглобулинов. Кожу, пораженную оспенной сыпью, обрабатывают антисептическими средствами. Дополнительно (ввиду гнойного характера инфекции) назначается антибиотикотерапия: применяют антибиотики групп полусинтетических пенициллинов, макролидов и цефалоспорины. Симптоматическая терапия заключается в активной дезинтоксикации с помощью внутривенной инфузии растворов глюкозы, водно-солевых растворов. Иногда в терапию включают глюкокортикоиды.

Прогноз и профилактика натуральной оспы

Прогноз зависит от тяжести течения и состояния организма больного. Привитые лица, как правило, переносят оспу в легкой форме. Тяжело протекающая оспа с геморрагическим компонентом может закончиться смертью.

В настоящее время специфическая профилактика оспы производится с целью не допустить ее завоза из эпидемически опасных регионов. Ликвидация оспы в развитых странах достигнута благодаря массовой вакцинации и ревакцинации населения на протяжении нескольких поколений, в настоящее время плановая всеобщая вакцинация нецелесообразна. В случае выявления больного натуральной оспой, осуществляют его изоляцию, а так же производят карантинные мероприятия в отношении всех, имевших контакт с больным. В очаге инфекции производят тщательную дезинфекцию, контактных лиц вакцинируют в течение первых трех дней с момента контакта.

Источник

Вирус оспы – тысячелетний урок прошлого

: 15.04.2020

До появления COVID-19 современное человечество практически не сталкивалось со столь широко и быстро распространяющейся пандемией потенциально опасного заболевания, если не считать пандемию «гонконгского гриппа», от которого в 1968-1969 гг. погибло около 1 млн человек. Однако в нашей истории есть немало мрачных эпизодов, связанных с массовыми вспышками инфекций, которые распространялись по огромным территориям и поражали значительную часть населения. Одним из самых смертельных и высокозаразных заболеваний была натуральная, или черная оспа: еще в первой половине XX в. от этой вирусной инфекции погибло не менее 300 млн (!) человек, несмотря на массовую вакцинацию и строгие карантинные меры. К счастью, почти полвека назад оспу удалось полностью ликвидировать — это первый и пока единственный пример полной победы над особо опасным инфекционным заболеванием в глобальном масштабе

Около 4 тыс. лет назад в долине р. Инд в Южной Азии появились города, население которых достигало 5 млн человек. Но не прошло и тысячелетия, как эти мегаполисы полностью обезлюдели. При раскопках одного из них — Мохенджо-Даро, на улицах были найдены многочисленные останки людей без видимых повреждений, которые по неизвестной причине не были кремированы по обычаю того времени.

Одной из возможных причин краха этой древнейшей Индской (Хараппской) цивилизации могла стать эпидемия смертельной болезни. По оценкам генетиков, примерно в то же время от единого вирусного предка (опоксивируса грызунов) произошли «родственные» вирус оспы верблюдов и вирус натуральной оспы, который приобрел свойство заражать человека. Кстати сказать, большинство патогенных для нас вирусов как раз и происходит от вирусов, циркулирующих среди животных. Эти последние могут болеть легко или просто быть переносчиками возбудителей, но при переходе инфекции на человека все меняется. Так, вирусы Марбург и Эбола, природным хозяином которых служат африканские летучие мыши, вызывают у людей геморрагиче-ские лихорадки с летальностью до 80%!

Ученые предположили, что инфекцией, которая вызвала массовые эпидемии среди населения индских городов, была именно оспа. По-видимому, этот высокопатогенный вирусный штамм исчез вместе с местной человеческой популяцией, но его прародитель продолжал циркулировать в природном резервуаре (грызунах) на большой территории. В конце концов он превратился в возбудителя строго антропонозной инфекции, распространяющийся исключительно среди людей, и начал собирать свою скорбную дань со всего человечества.

Чтобы понять, как оспа захватила мир, сделаем небольшой экскурс в эпидемиологию. Дело в том, что система «паразит-хозяин» все время эволюционирует, что означает постоянное изменение генетических программ и отбора оптимальных вариантов как у вирусов, так и у их хозяев. Вот только скорость этого процесса у них очень разная, так как для размножения вирусным частицам требуется лишь несколько часов, а потомство они дают чрезвычайно многочисленное.

Поэтому во время эпидемии в человеческой популяции распространение вируса идет по принципу цепной реакции, что может приводить к появлению множества мутантных штаммов и отбору наиболее конкурентоспособного. В случае потенциально смертельного заболевания погибают наиболее чувствительные особи, но всегда находятся те, кто оказываются слабо или совсем невосприимчивыми к инфекционному агенту. Поэтому во время массовых эпидемий популяция хозяина также меняется, обогащаясь особями с генетически обусловленной устойчивостью к вирусу, однако скорость вирусной эволюции несравненно выше.

Если такая инфекция окажется высокозаразной, то ее вспышка приводит к быстрому исчерпанию «запаса» чувствительных особей, а переболевшие приобретают иммунитет. В случае, если человек является для возбудителя единственным хозяином, то в относительно небольшой и неплотной популяции людей эпидемия быстро затухнет. Но на больших и густонаселенных территориях болезнь может передаваться из одного района в другой, возвращаясь обратно спустя годы — когда появилось новое, «чувствительное» поколение. Так инфекция начинает циркулировать в регионе, переходя в эндемичное состояние.

Примером такого процесса может служить Индийский субконтинент, где в течение столетий случались периодические эпидемии оспы, при которых детская смертность достигала 50%. По торговым путям древних цивилизаций этот инфекционный агент мог распространиться на огромном пространстве от Индии до долины Нила. Болезнь не щадила никого: даже на лице мумии египетского фараона Рамзеса V, умершего в 12 в. до н. э., были обнаружены множественные поражения кожи, характерные для оспы. В Европу черная оспа была занесена с Ближнего Востока в эпоху крестовых походов; с XVI в. ее эпидемии стали там обычным явлением, убивая до 1,5 млн (!) человек ежегодно. А вследствие освоения и колонизации европейцами Америки, Южной Африки и Австралии опустошительная болезнь начала все шире распространяться по миру.

Таким образом, по мере адаптации вируса оспы к человеческому организму вспышки становились все более массовыми, что, в свою очередь, приводило к появлению новых высокопатогенных штаммов, особенно в регионах с высокой плотностью населения. Разомкнуть этот порочный круг удалось лишь во второй половине XX в. с помощью специальных профилактических прививок. И только потому, что заражение вирусом оспы, в отличие от возбудителей гриппа, аденовирусных и коронавирусных инфекций, вызывает формирование стойкого пожизненного иммунитета.

Еще индийцы пробовали использовать для защиты от оспы прививку содержимым гнойных пузырьков от больных легкой формой болезни, однако от такого способа отказались из-за высокого риска смертельного исхода. В конце XVIII в. английский врач Эдвард Дженнер впервые предложил прививать людям инфекционный материал от коров или лошадей, больных оспоподобными заболеваниями (которые, как мы теперь знаем, вызываются «родственниками» вируса натуральной оспы). Этот метод защиты, позже названный вакцинацией (от лат. vache — корова), появился не на пустом месте: было давно замечено, что люди, заразившиеся от животных, переносили саму болезнь легко, а впоследствии оказывались невосприимчивыми во время эпидемии натуральной оспы.

Правда, сам Дженнер не пошел по стопам героев, которые ставили рискованные медицинские эксперименты на себе. В качестве испытуемого он использовал восьмилетнего Джеймса Фипса, которому 14 мая 1796 г. втер в надрезы на коже гной из оспенных пустул молочницы, заразившейся коровьей оспой. Когда две недели спустя мальчику была привита уже натуральная оспа, он оказался устойчивым к заражению. В пользу врача можно сказать, что он не остался неблагодарным: впоследствии Дженнер построил Фипсу дом и даже сам сажал розы в его саду.

Прививки коровьей оспы получили широкое распространение, в первую очередь в развитых странах. Во второй половине XX в. вакцинный материал стали получать от телят, зараженных путем массированной скарификации (шрамирования) кожи, что позволило стандартизовать препараты и проводить массовые вакцинации. Тем не менее еще в середине прошлого века вспышки натуральной оспы ежегодно регистрировались в 50-80 странах мира, продолжали существовать эндемичные очаги инфекции в Азии, Африке и Южной Америке.

И здесь надо отдать должное СССР, в 1958 г. выступившим инициатором программы полной ликвидации оспы в глобальном масштабе. За два десятилетия работы этой международной программы под эгидой Всемирной организации здравоохранения наша страна поставила свыше 1,5 млрд доз противооспенной вакцины, которые использовали для вакцинации населения в 45 странах.

Последний случай оспы был зарегистрирован в 1978 г., а через два года на сессии ВОЗ было торжественно провозглашено, что мир и все народы Земли одержали победу над оспой. Одновременно всем странам было рекомендовано прекратить вакцинацию населения.

Сегодня вирус натуральной оспы сохранился лишь в коллекциях двух центров ВОЗ — при ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская обл.) и в Центре по контролю заболеваемости (Атланта, США). Экспериментальные работы с этими штаммами направлены, прежде всего, на поиск эффективных противовирусных препаратов и разработку современных безопасных противооспенных вакцин. Но не только: как это нередко случается в жизни, даже зло можно использовать во благо. Сегодня на основе белков вируса натуральной оспы разрабатываются новые препараты против ряда воспалительных и аутоиммунных заболеваний человека, а типовой вирус осповакцины может найти неожиданное применение в качестве компонента комплексной противораковой терапии.

Победа над оспой стала беспрецедентным событием в истории человечества. Но является ли она безусловной? До сих пор на больших территориях Евразии, Центральной Африки и Южной Америки распространены близкие родственники вируса натуральной оспы, чьим природным резервуаром служат разные виды грызунов. В той же Индии происходили вспышки инфекции, вызванные вирусом оспы буйволов, которым заражались и сотни людей. Где гарантия, что подобный вирус не сможет вновь полностью адаптироваться к организму человека?

Поэтому все подобные локальные вспышки ортопоксвирусных инфекций нуждаются в тщательном контроле, а для предотвращения их перехода в эпидемии нужно использовать карантинные мероприятия и вакцинацию. И если человечеству хватит мудрости и организованности, оспа не вернется.

Подробнее об этом читайте в журнале «НАУКА из первых рук» в статье д.б.н., советника ВОЗ С.Н. Щелкунова «Вирус оспы — дамоклов меч цивилизаций»

: 15.04.2020

Источник

Ветряная оспа (ветрянка) у детей и взрослых: симптомы, осложнения, как не заразиться

2018-01-09

- Источник

- Проявления

- Осложнения

- Вакцины

Ветряная оспа (варицелла, ветрянка) является острым и очень заразным заболеванием. Оно вызвано первичной инфекцией вирусом ветряной оспы. Вспышки ветряной оспы возникают во всём мире, и при отсутствии программы вакцинации затрагивают большую часть населения к середине молодого возраста.

Когда возникла ветряная оспа?

Ветряная оспа была известна с древних времён. В течении некоторого времени она считалась лёгким течением натуральной оспы и только в 1772 году она была выделена в отдельное заболевание. А в 1909 году было установлено, что ветряная оспа и опоясывающий лишай имеют одного и того же возбудителя, что впоследствии было подтверждено лабораторными исследованиями. Последующее изучение особенностей вируса привело к разработке живой аттенуированной вакцины против ветряной оспы в Японии в 1970-х годах. Вакцина была лицензирована для использования в Соединенных Штатах в марте 1995 года.

Чем вызывается ветряная оспа и как можно заразиться?

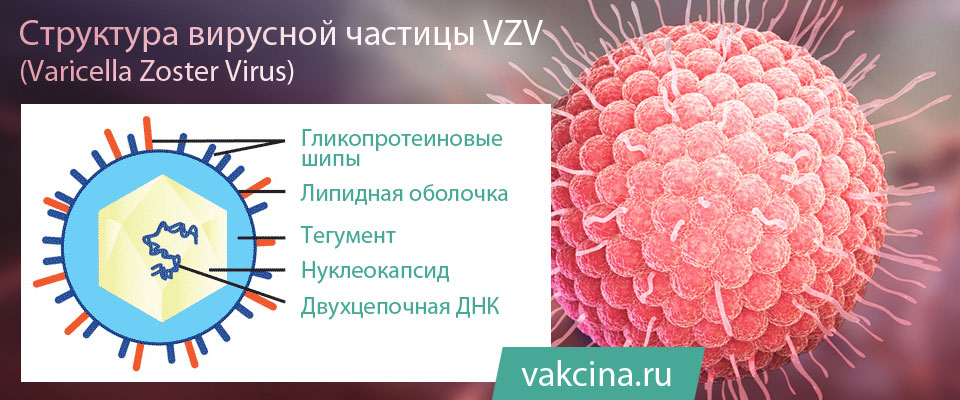

Varicella zoster virus (VZV) — это вирус, который является возбудителем ветряной оспы и принадлежит к семейству герпесвирусов. Как и другие вирусы этой группы, он обладает способностью сохраняться в организме после первичной инфекции.

После того, как человек переболел ветрянкой, VZV не покидает его организм, а сохраняется в сенсорных нервных ганглиях.

Таким образом, первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, а опоясывающий герпес является результатом реактивации скрытой инфекции этого вируса, которая обусловлена снижением иммунитета вследствии различных обстоятельств (переохлаждение, стрессы и др.) либо сопутствующими заболеваниями, которые сопровождаются иммунодефицитом (злокачественные заболевания крови, ВИЧ и т. д.). За наличие этого свойства вирус ветряной оспы и относится к группе возбудителей медленных инфекций. Стоит отметить, что вирус ветряной оспы и сам имеет иммунодепрессивное свойство.

Считается, что VZV имеет короткое время выживания в окружающей среде. Все герпесвирусы чувствительны к химическому и физическому воздействию, в том числе к высокой температуре.

Источником инфекции является человек больной ветряной оспой или опоясывающим герпесом. Вирус содержится на слизистых оболочках и в элементах сыпи. Заразным больной считается с момента появления сыпи до образования корочек (обычно до 5 дня с момента последних высыпаний).

Вирус ветряной оспы обладает высокой контагиозностью, то есть с очень большой вероятностью передаётся через респираторные капли или прямой контакт с характерными поражениями кожи инфицированного человека. С этим связан тот факт, что большая часть населения заболевает уже в детском возрасте.

На возраст до 14 лет приходится 80-90 % случаев. Также для ветряной оспы характерна высокая восприимчивость (90-95 %).

Большинство стран имеют тенденцию к более высокому уровню заболеваемости в городских населённых пунктах (700-900 на 100 000 населения) и значительно меньшему в сельских регионах. Эпидемиология заболевания отличается в разных климатических зонах, например, существенная разница наблюдается в умеренном и тропическом климатах. Причины этих различий плохо изучены и могут относиться к свойствам вируса (которые, как известно, чувствительны к теплу), климату, плотности населения и риску воздействия (например, посещение в детском саду или школе или число братьев и сестёр в семье).

Почему так актуальна ветряная оспа в современном мире?

Относительно нетяжёлое течение и невысокая летальность долгое время были причиной предельно спокойного отношения к этой инфекции.

Однако, на данный момент, как результат многочисленных исследований, было установлено, что возбудитель может поражать не только нервную систему, кожу и слизистые, но и лёгкие, пищеварительный тракт, мочеполовую систему.

Вирус оказывает неблагоприятное влияние на плод, при возникновении заболевания у беременных женщин. При этом стоит помнить, что мать может передать инфекцию плоду, если она больна ветряной оспой или опоясывающим герпесом (вирус способен проникать через плаценту на протяжении всей беременности).

Какие проявления ветряной оспы (ветрянки)?

Вирус ветряной оспы проникает через дыхательные пути и конъюнктиву. Считается, что вирус размножается в слизистой носоглотки и региональных лимфатических узлах.

Первичное попадание вируса в кровь возникает через несколько дней после заражения и способствует попаданию вируса в эпителиальные клетки кожи, где и происходит дальнейшее размножение вируса и соответствующие кожные изменения.

Затем происходит вторичное попадание в кровь. Следует помнить, что поражаться может не только эпителий кожи, но и слизистые желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовая система. Учитывая то, что вирус является тропным к нервной ткани в нервных узлах, корешках чувствительных нервов и спинном мозге могут развиваться дегенеративные и некротические изменения.

Инкубационный период. Период от попадания вируса в организм до начала клинических проявлений составляет от 5 до 21 дня после воздействия, чаще 1-2 недели. Инкубационный период может быть более долгим у пациентов с ослабленным иммунитетом.

У инфицированных людей может быть мягкий продромальный период, который предшествует наступлению сыпи. У взрослых это может быть от 1 до 2 дней лихорадки и недомогания, но у детей чаще всего сыпь является первым признаком заболевания.

Начало чаще всего острое. Лихорадка длиться 2-7 дней, при тяжёлом течении дольше. Больные жалуются на возникновение зудящей сыпи, ломоту в теле, снижение аппетита, нарушение сна, головную боль. Могут наблюдаться тошнота и рвота.

Первые элементы сыпи появляются на лице и туловище, а затем на волосистой части головы и конечностях; наибольшая концентрация поражений находится на туловище с появлением подсыпаний в течении 4-6 дней. При этом элементы сыпи присутствуют на нескольких стадиях развития (например, покраснения и папулы могут наблюдаться одновременно и в той же области, что и везикулы и корочки).

Сыпь также может возникать на слизистых оболочках ротоглотки, дыхательных путей, влагалища, конъюнктивы и роговицы.

Элементы сыпи обычно имеют диаметр от 1 до 4 мм. Везикулы (пузырьки) являются поверхностными, однокамерными и содержат прозрачную жидкость, окружены красным ободком. Со временем они подсыхают и превращаются в корочки, после отторжения которых остается временная пигментация и изредка маленькие рубчики.

Количество элементов сыпи колеблется от единичных до множественных. Везикулы могут разорваться или загноиться до того, как они высохнут и приобретут вид корочек. Высыпания сопровождаются выраженным зудом.

У 20-25 % больных высыпания могут возникать на слизистых рта, дёснах. Обычно они быстро вскрываются, образуют эрозии и сопровождаются болезненностью, жжением и повышенным слюноотделением.

Около 2-5 % заболевших имеют элементы сыпи на коньюнктивах.

Также при ветряной оспе, как правило, увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые).

Восстановление от первичной инфекции ветряной оспы обычно приводит к пожизненному иммунитету. Но в последнее время всё чаще наблюдаются случаи повторного заболевания ветряной оспой. Это не является обычным явлением для здорового человека, и чаще всего происходит у лиц с ослабленным иммунитетом.

Какие осложнения могут возникнуть при ветряной оспе?

Болезнь обычно имеет нетяжёлое течение, но могут возникать осложнения, включая бактериальные инфекции (например, бактериальные кожные поражения, пневмония) и неврологические (например, энцефалит, менингит, миелит), которые могут закончиться летальным исходом.

Вторичные бактериальные инфекции кожных покровов, которые вызваны стрептококком или стафилококком, являются наиболее распространённой причиной госпитализации и амбулаторных медицинских визитов. Вторичная инфекция стрептококками инвазивной группы А может вызвать абсцессы и флегмоны.

Пневмония после ветряной оспы обычно является вирусной, но может быть и бактериальной. Вторичная бактериальная пневмония чаще встречается у детей моложе 1 года. Она характеризуется нарастанием температуры до 40⁰С, нарастанием бледности и цианоза кожи, появлением загрудинного сухого кашля и одышки. Больные могут принимать вынужденное положение в постели.

Поражение центральной нервной системы при ветряной оспе варьируются от асептического менингита до энцефалита. Вовлечение мозжечка с последующей мозжечковой атаксией является наиболее распространенным проявлением нарушений центральной нервной системы, но, как правило, имеет положительный исход.

Энцефалит — одно из самых опасных осложнений ветряной оспы (10-20 % заболевших имеют летальный исход). Проявляется это осложнение головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и часто приводит к коме. Диффузное вовлечение головного мозга чаще встречается у взрослых, чем у детей. Вместе с энцефалитом или самостоятельно может возникнуть ветряночный менингит.

Редкими осложнениями ветряной оспы являются синдром Гийена-Барре, тромбоцитопения, геморрагическая и буллёзная ветряная оспа, гломерулонефрит, миокардит, артрит, орхит, увеит, ирит и гепатит.

После заражения вирус остается скрытым в нервных клетках и может быть реактивирован, вызывая вторичную инфекцию — опоясывающий герпес. Обычно это происходит у взрослых в возрасте старше 50 лет или при ослаблении иммунитета и связано с болезненной сыпью, которая может привести к постоянному повреждению нервов.

Что такое опоясывающий герпес?

Опоясывающий герпес (herpes zoster, опоясывающий лишай) возникает у людей, как проявление реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом, который находился в нервных ганглиях, после перенесённой ветряной оспы. Локализация последующих высыпаний будет зависеть от того, в каком нервном узле находился вирус (VZV) в латентном (спящем) состоянии.

Локализация сыпи при поражении узла тройничного нерва — на волосистой части головы, в области лба, носа, глаз, нижней челюсти, нёба, языка; при наличии вируса в спинальных ганлиях — на шее, туловище, верхних и нижних конечностях.

Особенностями сыпи при опоясывающем герпесе являются:

- везикулы располагаются на коже группами вдоль соответствующего нерва,

- начинается заболевание чаще всего с болевых ощущений, после чего следует покраснение и соответствующие высыпания,

- со временем боль становится всё меньше и меньше,

- процесс всегда односторонний,

- обычно высыпания сопровождаются повышением температуры, недомоганием, слабостью.

Какие существуют методы диагностики ветряной оспы?

Обычно диагноз ставится на основании клинической картины и объективного осмотра больного.

Для подтверждения диагноза лабораторными методами берут кровь, спинномозговую жидкость, а также содержимое пузырьков и пустул. Как ориентированный метод проводят микроскопию.

В современной практике используются серологические методы диагностики (ИФА, РСК, РНГА, РИА). При этом кровь берут дважды: в начале заболевания и в период реконвалесценции. Реакция считается положительной, если титр антител вырос в 4 раза и более.

Стоит заметить, что наиболее часто используются ИФА и ПЦР. Также существует метод культивирования вируса, но в связи с трудоёмкостью и большими затратами, сейчас не используется.

Как лечить ветряную оспу?

Пациентов с неосложненным течением чаще всего лечат в домашних условиях. Элементы сыпи обрабатывают концентрированным раствором перманганата калия. Кислород, который выделяется вследствии этого, предотвращает присоединение вторичной инфекции, а также снижает зуд. При небольшом количестве высыпаний можно использовать бриллиантовый зеленый.

Только при тяжелых или осложненных вариантах необходимо лечение, которое направлено на возбудителя. Это препараты ацикловир, валацикловир, фамцикловир, принимать которые можно только после консультации врача-инфекциониста или семейного доктора. Противовирусное лечение является обязательным при опоясывающем герпесе. Также возможно локальное применение мазей ацикловира.

При выраженном зуде заболевшим ветряной оспой необходимо принимать антигистаминные препараты. При сильных болях у пациентов с опоясывающим герпесом — анальгетики. Если имеет место высокая температура и сильная интоксикация показана дезинтоксикационная терапия (внутривенное введение определенных растворов). Лицам, у которых снижен уровень иммунитета, показан иммуноглобулин.

Как предупредить заболевание ветряной оспой?

Ветряная оспа может быть предотвращена с помощью вакцинации. Специфическая профилактика проводится живыми вакцинами из ослабленного вируса ветряной оспы (например, бельгийская вакцина «Варилрикс»). Особенно вакцинация рекомендована детям раннего возраста, а в США и лицам пожилого возраста с целью профилактики опоясывающего герпеса и постгерпетической невралгии.

При проведении клинических испытаний было установлено, что лица, которые были вакцинированы, либо не подвержены ветряной оспе, либо переносят её в очень лёгкой форме.

Вакцины против ветряной оспы

Необходима вакцинация тем категориям людей, которые имеют сниженный иммунитет и, как следствие, высокую возможность тяжелого и осложненного течения заболевания. К ним относятся следующие категории:

- лица имеющие злокачественными заболевания,

- ВИЧ-инфицированные,

- те группы людей, которые имеют тяжёлую хроническую патологию,

- пациенты, которые принимают глюкокортикостероиды.

Показана вакцинация:

- с профилактической целью, особенно рекомендована категориям повышеного риска:

— обычная вакцинация в возрасте 12-15 месяцев,

— обычная вторая доза в возрасте 4-6 лет.

- для экстренной профилактики тех, кто не болел ветряной оспой и не был привит, но при этом контактирует с больными.

Минимальный интервал между дозами вакцины против ветряной оспы составляет 3 месяца для детей в возрасте до 13 лет.

Хотя однодозовые программы эффективны для профилактики тяжёлой болезни ветряной оспы, что подтверждается исследованием, проведенным в Австралии (она является одной из немногих стран, которые включили вакцинацию против ветряной оспы в рамках своей национальной программы иммунизации), данные свидетельствуют о том, что для прерывания передачи вируса требуется введение двух доз. Возникающие школьные вспышки и высокие показатели ветряной оспы, хотя обычно и не тяжёлые, побудили некоторые страны осуществить двухдозовый график вакцинации.

Вакцинация — самое эффективное медицинское вмешательство, когда либо изобретённое человеком

Использованные материалы

- https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html — этиология, патогенез, клинические особенности, профилактика ветряной оспы

- https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/5_The_potential_impact_Varicella_vaccination_Low_Middle_Income_Countries_feasibility_modeling.pdf?ua=1&ua=1 — вакцинация при ветряной оспе

- https://www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/ — о эпидемиологии ветряной оспы и опоясывающем герпесе

- https://www.who.int/bulletin/volumes/92/8/13-132142/en/ — исследования на тему эффективности вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе в Австралии.

- https://www.who.int/immunization/position_papers/varicella_grad_effectiveness_2_doses.pdf?ua=1 — о эффективности вакцинации при ветряной оспе.

- https://www.who.int/wer/2014/wer8925.pdf?ua=1&ua=1 — эпидемиология, диагностика, лечение, некоторые позиции о вакцинации при ветряной оспе и опоясывающем герпесе.

- Возианова Ж. И. Инфекционные и паразитарные болезни: В 3 т. — К .: Здоровье, 2000. — Т. 1. — 904 с.

- Голубовская О. А. Инфекционные болезни. — М .: ВСВ «Медицина», 2012. — 728 с. + 12 с. цвет. вкл.

Автор: Анастасия Лишневская, врач-инфекционист

Источник: ММК Формед

Источник