Эпидемиологический анамнез при кори

Содержание статьи

Корь

Корь относится к острым вирусным инфекционным заболеваниям, характеризуется сочетанием катаральной симптоматики со специфической экзантемой. Вирус кори проникает в организм воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится до 2-х недель, иногда до 1 месяца. Катаральный период кори проявляется кашлем, лихорадкой, шейным лимфаденитом. На смену ему приходит период высыпаний с характерным для кори этапным появлением элементов сыпи. Выздоровление начинается спустя 1-2 недели от начала кори. Диагностика кори осуществляется, как правило, на основании клинических данных. Лечение преимущественно симптоматическое, направленно на снижение температуры тела, дезинтоксикацию, повышение сопротивляемости организма.

Общие сведения

Корь относится к острым вирусным инфекционным заболеваниям, характеризуется сочетанием катаральной симптоматики со специфической экзантемой.

Характеристика возбудителя

Вирус кори РНК-содержащий, относится к роду Morbillivirus. Во внешней среде неустойчив, инактивируется при высушивании, воздействии солнечного света, ультрафиолетового облучения, при нагревании до 50 °С. Вирус способен сохраняться в комнатной температуре 1-2 дня, при охлаждении (температурный оптимум для сохранения жизнеспособности: от -15 до -20 °С) остается активным несколько недель.

Резервуаром и источником инфекции является больной человек. Выделение инфекции начинается в последние 1-2 дня инкубации, весь продромальный период и продолжается на протяжении 4 дней периода высыпаний. В некоторых случаях время контагиозности затягивается до 10 дней с появления экзантемы. Бессимптомного носительства кори не отмечается.

Вирус кори передается по аэрозольному механизму воздушно-капельным путем. Больной выделяет возбудителя в окружающую среду во время кашля, чихания, просто при выдыхании воздуха и разговоре. Мелкодисперсная взвесь разносится с током воздуха по помещению. Ввиду слабой устойчивости вируса контактно-бытовой путь передачи исключается. При заражении корью беременной женщины возможна трансплацентарная передача инфекции.

Люди крайне восприимчивы к кори, после перенесения сохраняется пожизненный напряженный иммунитет. Обычно заболевание возникает в детском возрасте, у взрослых корь встречается редко и протекает заметно тяжелее. Пик заболеваемости приходится на зимне-весенний период, минимальное количество случаев регистрируют в августе-сентябре. Заболеваемость корью значительно снизилась в последнее время ввиду проведения плановой вакцинации населения.

Патогенез кори

Вирус внедряется в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей, реплицируется в клетках их покровного эпителия и распространяется по организму с током крови, накапливаясь в структурах ретикулоэндотелиальной системы. Вирус кори имеет тропность к покровным тканям (кожа, конъюнктива, слизистые оболочки ротовой полости и дыхательных путей).

В редких случаях возможно поражение вирусом головного мозга с развитием коревого энцефалита. Пораженный вирусом эпителий слизистой респираторной системы иногда подвергается некрозу, открывая доступ для бактериальной инфекции. Имеется мнение, что возбудитель кори способен длительно сохраняться в организме, вызывая медленную инфекцию, приводящую к возникновению системных заболеваний (склеродермии, системной красной волчанки, рассеянного склероза и др.).

Симптомы кори

Инкубационный период кори продолжается 1-2 недели, в случаях введения иммуноглобулина удлиняется до 3-4 недель. Типичное течение кори происходит с последовательной сменой трех стадий: катаральной, высыпаний и реконвалесценции. Катаральный период начинается с подъема температуры и развития признаков общей интоксикации. Лихорадка может достигать крайне высоких цифр, больные жалуются на интенсивную головную боль, бессонницу, озноб, выраженную слабость. У детей симптоматика интоксикации в значительной степени сглажена.

На фоне интоксикационного синдрома в первые же дни появляется сухой кашель, отмечается слизисто-гнойная ринорея, конъюнктивит (сопровождается интенсивным отеком век) с гнойным отделяемым, светобоязнь. У детей выражена гиперемия зева, зернистость задней стенки глотки, лицо одутловатое. У взрослых катаральные признаки слабее выражены, но может иметь место регионарный лимфаденит (поражаются в основном шейные лимфоузлы). Аускультация легких отмечает жесткое дыхание и сухие хрипы. Иногда заболевание сопровождается послаблением кишечной деятельности, диспепсическими симптомами (тошнота, рвота, изжога, отрыжка).

Первая лихорадочная волна обычно составляет 3-5 дней, после чего температура тела снижается. На следующий день вновь происходит подъем температуры и усугубление интоксикации и катаральных явлений, а на слизистой оболочке щек отмечаются пятна Филатова-Коплика-Вельского – специфический клинический признак кори. Пятна располагаются на внутренней поверхности щек напротив малых коренных зубов (иногда переходя на слизистую десен), представляют собой немного приподнятые над поверхностью белые участки, окруженные тонкой полоской гиперемированной слизистой (вид «манной каши»). Как правило, при появлении сыпи эти пятна исчезают, у взрослых могут сохраняться в течение первых дней периода высыпаний. Одновременно или чуть ранее, чем пятна Филатова-Коплика-Вельского, на мягком и, частично, твердом нёбе появляется энантема, представляющая собой красные пятна с булавочную головку неправильной формы. Спустя 1-2 дня они сливаются и перестают выделяться на фоне общей гиперемии слизистой.

Общая продолжительность катарального периода составляет 3-5 дней у детей и около недели у взрослых. После чего наступает период высыпания. Сыпь при кори первоначально образуется на волосистой части головы и за ушами, распространяется на лицо и шею. Ко второму дню высыпания покрывают туловище и плечи. На третьи сутки сыпь покрывает конечности и начинает бледнеть на лице. Такая последовательность высыпаний характерна для кори, является значимым для дифференциальной диагностики признаком.

Коревая сыпь представляет собой яркую пятнисто-папулезную экзантему, склонную к формированию сливных фигурных групп с промежутками неизмененных кожных покровов. Сыпь у взрослых более выражена, чем у детей, при тяжелом течении может приобретать геморрагический характер. В периоде высыпаний усиливается катаральная симптоматика и усугубляется лихорадка и интоксикация.

Период реконвалесценции наступает спустя 7-10 дней после начала заболевания (у взрослых продолжительность кори больше), клиническая симптоматика стихает, температура тела нормализуется, элементы сыпи регрессируют (аналогично порядку появления), оставляя после себя светло-коричневые участки повышенной пигментации, исчезающие спустя 5-7 дней. На месте пигментации некоторое время остается отрубевидное шелушение (в особенности на лице). В периоде реконвалесценции имеет место снижение иммунных факторов защиты организма.

Митигированная корь представляет собой атипичную клиническую форму инфекции, встречающуюся у пассивно или активно иммунизированных лиц, либо ранее переболевших корью. Отличается более продолжительным инкубационным периодом, слабовыраженной или отсутствующей симптоматикой интоксикации и укороченным периодом катаральных проявлений. Отмечается типичная для кори экзантема, но высыпаниям могут появляться сразу на всех участках тела либо в обратной (восходящей от конечностей к лицу) последовательности. Часто не выявляются пятна Филатова-Коплика-Вельского.

Еще одной атипичной формой является абортивная корь – начало ее такое же, как и в обычных случаях, но спустя 1-2 дня симптоматика стихает, сыпь распространяется на лице и туловище, после чего регрессирует. Лихорадка при абортивной форме обычно имеет место только в первый день высыпаний. Иногда с помощью серологических методик выявляются субклинические формы кори.

Осложнения кори

Корь чаще всего осложняется вторичной бактериальной пневмонией. У детей раннего возраста возникающие воспаления гортани (ларингит) и бронхов (бронхит) иногда приводят к развитию ложного крупа, угрожающего асфиксией. Иногда отмечаются стоматиты.

У взрослых корь может способствовать развитию менингитов и менингоэнцефалитов, а также полиневритов. Редкое, но довольно опасное осложнение – коревой энцефалит. В настоящее время имеет место теория развития аутоиммунных заболеваний, согласно которой, вирус кори может принимать участие в патогенезе этих состояний.

Диагностика кори

Диагностирование кори успешно осуществляется на основании клинических проявлений. Общий анализ крови показывает характерную для вирусной инфекции картину: лимфоцитоз на фоне умеренной лейкопении (либо концентрация клеток белой крови остается в пределах нормы), плазмоцитоз, повышенная СОЭ. У взрослых могут отмечать пониженную концентрацию нейтрофилов и лимфоцитов и отсутствие эозинофилов.

Результаты специфических бактериологических и серологических исследований (редко применимых в клинической практике) носят ретроспективный характер. При подозрении на развитие пневмонии требуется рентгенография легких. При развитии неврологических осложнений пациенту с корью показана консультация невролога, реоэнцефалография, ЭЭГ головного мозга. Для диагностики менингита может быть показана люмбальная пункция.

Лечение кори

Корь лечат амбулаторно, госпитализируют больных с тяжелым осложненным течением, либо по эпидемиологическим показаниям. Постельный режим назначается на весь лихорадочный период. Достаточно эффективной этиотропной терапии в настоящее время не разработано, лечение заключается в облегчении симптоматики и предупреждении осложнений. В качестве меры, снижающей токсикоз, рекомендуют обильное питье. Интенсивные дезинтоксикационные мероприятия производятся в случаях крайне тяжелого течения.

Больным необходимо соблюдать гигиену рта и глаз, избегать яркого света. В качестве патогенетической и симптоматической терапии назначают антигистаминные, жаропонижающие средства, витамины и адаптогены. В ранние сроки заболевания заметно улучшает течение прием интерферона. В случае угрозы возникновения вторичной инфекции, назначают антибиотики широкого спектра действия. Коревый энцефалит требует назначения высоких доз преднизолона и других мер интенсивной терапии.

Прогноз и профилактика кори

Неосложненно протекающая корь обычно заканчивается полным выздоровлением, косметических дефектов после высыпаний не остается. Неблагоприятным прогноз может стать в случае возникновения коревого энцефалита.

Специфическая профилактика кори заключается в плановой вакцинации населения ЖКВ (живой коревой вакциной). Первую вакцинацию против кори производят детям в 12-15 месяцев, ревакцинация осуществляется в 6 лет. Изоляция больных продолжается до 10 дней, ограничение контакта с не привитыми и не болевшими детьми — до 21 дня с начала заболевания.

Источник

Эпидемиологический надзор за корью, организация профилактических противоэпидемических мероприятий

Целью проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции является его локализация и ликвидация.

Первичные противоэпидемические мероприятия в очагах проводятся медицинскими работниками организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, а также иных организаций, частно -практикующими медицинскими работниками сразу после выявления больного или при подозрении на корь.

При получении экстренного извещения специалисты территориальных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 24 часов проводят эпидемиологическое обследование очага (очагов) инфекции: определяют границы очага (очагов) по месту проживания, работы, обучения, пребывания заболевшего (при подозрении на заболевание); круг лиц, бывших в контакте с заболевшим, их прививочный и инфекционный анамнез в отношении кори; осуществляют контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах.

При выявлении очага инфекции в дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются лица, не болевшие корью и не привитые против этих инфекций.

Источники инфекции — больные корью (или при подозрении на эти инфекции) — подлежат обязательной госпитализации в случаях:

— тяжелого клинического течения заболевания;

— независимо от формы течения заболевания — лица из организаций с круглосуточным пребыванием детей или взрослых; лица, проживающие в общежитиях и в неблагоприятных бытовых условиях (в том числе коммунальных квартирах); при наличии в семье заболевшего лиц из числа декретированных групп населения.

В направлениях на госпитализацию больных корью (или при подозрении на эти инфекции), наряду с анкетными данными указываются первоначальные симптомы заболевания, сведения о проведенном лечении и профилактических прививках, а также данные эпидемиологического анамнеза.

Госпитализированные лица должны находиться в стационаре до исчезновения клинических симптомов, но не менее чем:

— 5 дней с момента появления сыпи при кори,

Допуск реконвалесцентов кори, краснухи и эпидемического паротита в организованные коллективы детей и взрослых разрешается после их клинического выздоровления.

За лицами, общавшимися с больными корью устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления последнего случая заболевания в очаге.

В дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых организуется ежедневный осмотр контактных лиц медицинскими работниками в целях активного выявления и изоляции лиц с признаками заболевания.

В очагах кори определяется круг лиц, подлежащих иммунизации против этих инфекций по эпидемическим показаниям.

Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также лица, привитые против кори однократно — без ограничения возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного. При расширении границ очага кори (по месту работы, учебы, в пределах района, населенного пункта) сроки иммунизации могут продлеваться до 7 дней с момента выявления первого больного в очаге.

Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок) не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится иммуноглобулин человека нормальный (далее — иммуноглобулин) в соответствии с инструкцией по его применению.

Сведения о проведенных прививках и введении иммуноглобулина (дата, название препарата, доза, серия, контрольный номер, срок годности, предприятие-изготовитель) вносят в учетныеформы в соответствии с требованиями к организации вакцинопрофилактики.

Контактные лица из очагов кори не привитые и не болевшие указанными инфекциями ранее, не допускаются к плановой госпитализации в медицинские организации неинфекционного профиля и социальные организации в течение всего периода медицинского наблюдения.

Госпитализация таких пациентов в период медицинского наблюдения в медицинские организации неинфекционного профиля осуществляется по жизненным показаниям, при этом в стационаре организуются дополнительные санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия в целях предупреждения распространения инфекции.

Активный эпидемиологический надзор, в задачу которого входит поиск возможных случаев кори среди пациентов с лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью независимо от первичного диагноза.

Иммунизация населения против кори проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Детям и взрослым, получившим прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, в сыворотке крови которых в стандартных серологических тестах не обнаружены антитела к соответствующему возбудителю, прививки против кори проводят дополнительно в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических препаратов.

Для обеспечения популяционного иммунитета к кори, краснухе, эпидемическому паротиту, достаточного для предупреждения распространения инфекции среди населения, охват прививками населения на территории муниципального образования должен составлять:

— вакцинацией и ревакцинацией против кори детей в декретированных возрастах — не менее 95%;

— вакцинацией против кори взрослых в возрасте 18 — 35 лет — не менее 90%.

Источник

Корь у взрослых в период эпидемического неблагополучия. Ретроспективное исследование

Введение

Эпидемическая ситуация по кори как в странах Европы, так и в РФ остается неблагоприятной [1–3]. После вспышки кори в России в 2011–2014 гг. отмечалась стабилизация заболеваемости со снижением интенсивного показателя с 1,6 до 0,5 на 100 тыс. населения [4, 5]. По данным Роспотребнадзора, с января 2019 г. в ряде регионов России вновь отмечается рост заболеваемости корью.

Корь — антропонозная воздушно-капельная инфекция с высокой восприимчивостью во всех возрастных группах населения. У взрослых корь чаще протекает тяжело, с осложнениями, развитием атипичных форм болезни (стертой, геморрагической, гипертоксической) [6–8]. Рост заболеваемости корью в России в 2011–2014 гг. отмечался при охвате прививками против кори 97% детей и 97–99% лиц в возрасте от 18 до 35 лет. Во многих регионах РФ число вакцинированных детей и взрослых против кори составило 93–94%, а ревакцинированных — от 14,9% до 70% [5, 9]. Исследования последних лет свидетельствуют, что корь во всех возрастных группах населения (как у привитых, так и непривитых) протекает типично [10–12], а основными причинами роста заболеваемости являются наличие восприимчивых лиц, поздняя диагностика болезни как следствие недостаточной настороженности врачей к возможности заболевания корью взрослых, наличие клинических особенностей болезни у них [8, 13, 14].

Цель исследования: выявить клинико-эпидемиологические особенности кори у взрослого населения Астраханской области (АО) за период с января 2013 г. по июль 2019 г.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ эпидемиологических данных, основных симптомов и частоты их встречаемости (в зависимости от периода и степени тяжести болезни) у 382 больных корью в возрасте 18-60 лет за период с января 2013 по июль 2019 г. У 278 (73%) диагноз кори был установлен амбулаторно, у 104 (27%) больных — в стационаре и подтвержден результатами иммуноферментного анализа (ИФА) (обнаружение IgM). Дополнительное исследование по определению специфических IgG в парных сыворотках крови у больных корью не проводилось. Источники информации: данныеРоспотребнадзора по АО, 104 истории болезни пациентов, лечившихся в ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги» (г. Астрахань), амбулаторные карты больных корью, протоколы учета эпидемиологических данных и физикального обследования больных в амбулаторных условиях. Всем больным проводились исследования общего и биохимического анализов крови, показателей системы гемостаза (по показаниям) и др. в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи больным корью.

Этическая экспертиза. Заключение этического комитета на проведение исследования не запрашивалось.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета Statistica 6 (StatSoft. Inc., США). Количественные показатели описывали с указанием среднего арифметического значения и стандартного отклонения. Сравнение количественных показателей в 3 группах (легкая, среднетяжелая и тяжелая формы кори) выполнено с применением дисперсионного анализа ANOVA, качественных показателей — с помощью критерия χ2. Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

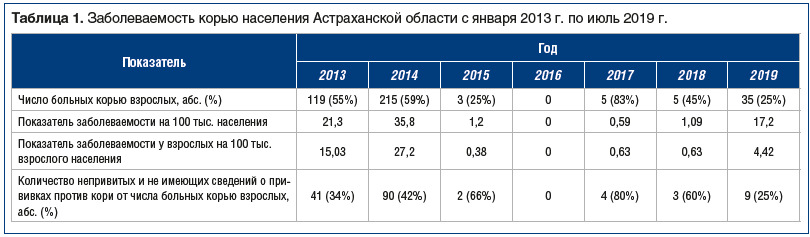

За период с января 2013 г. по июль 2019 г. среди взрослого населения АО было зарегистрировано 382 случая кори, что составляло 49% от общего числа — 776 заболевших корью в регионе. Максимальная заболеваемость корью среди взрослых отмечалась в 2013–2014 гг. В последующем, в 2015–2018 гг. регистрировались спорадические случаи болезни. Показатель заболеваемости в эти годы снизился до 0,6 на 100 тыс. взрослого населения. С января 2019 г. в АО вновь отмечается рост числа заболевших корью и показателя заболеваемости до 17 на 100 тыс. населения (табл. 1), а у лиц в возрасте от 18 до 29 лет — до 95 на 100 тыс. населения этой возрастной группы.

Из 382 взрослых, заболевших корью, не было привито против кори 64 (17%) человека, а у 85 (22%) прививочный анамнез установить не удалось. Причинами этого могут являться некачественное оформление медицинских документов или их утеря, медицинские отводы. Отказ от вакцинации против кори имел место только

у 8 (2%) больных корью.

За период исследования зафиксировано 2 очага внутрибольничного заражения корью с общим числом заболевших 25 человек (6 медицинских работников, 19 матерей по уходу за детьми). Очаги кори также были зафиксированы в 8 высших и средних учебных заведениях с общим числом заболевших 43 человека.

Заболеваемость корью в АО в течение 2013–2019 гг. обусловливалась циркуляцией вируса группы штаммов генотипа D8 и составляла, при официальном уровне охвата прививками, на декабрь 2018 г. у лиц в возрасте 18–35 лет 99,2%, у лиц 36–55 лет — 96,9%, в т. ч. имеющих ревакцинацию — 98,7% и 93,5% соответственно.

Мониторинг напряженности коллективного иммунитета на наличие антител к вирусу кори, проводившийся в индикаторных группах населения (19–23, 25–29, 30–35, 40–49 лет) у 600 человек, выявил в 2013 г. 15,7%, в 2016 г. — 21,7%, в 2017 г. — 23,8%, в 2018 г. — 16,8% серонегативных лиц и лиц с титром антител ниже защитного, что может быть связано с нарушениями правил вакцинации, снижением напряженности поствакцинального иммунитета и другими факторами. Критерием эпидемиологического благополучия по кори считается выявление в индикаторной группе не более 7% серонегативных лиц [5]. В нашем исследовании этот показатель находился в интервале от 15,7% до 23,8%, следствием чего являлся рост заболеваемости корью в АО в 2014 г. и 2019 г.

Контакт с больными корью был установлен у 188 (49%) пациентов. Заражение корью в результате контакта с больным ребенком отмечалось у 120 (31%), внутрибольничное заражение — у 25 (7%), в результате заноса кори в высшие и средние учебные заведения — у 43 (11%) больных.

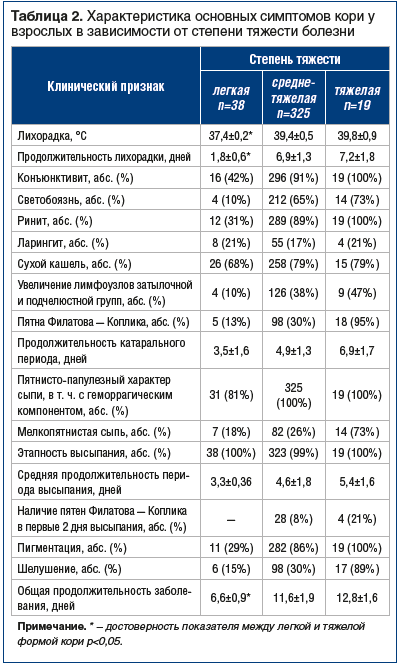

Обратилось за медицинской помощью в течение 3 дней от начала болезни 236 (62%) заболевших, а 146 (38%) — на 4–5-й день болезни (в начале периода высыпания). Среди 382 больных корью легкая степень тяжести отмечалась у 38 (10%), среднетяжелая — у 325 (85%), тяжелая — у 19 (5%). На дому лечилось 278 (73%) больных, стационарно — 104 (27%). Клиническими показаниями к госпитализации являлись тяжелые формы кори у 19 (5%) больных, среднетяжелые формы — у 60 (16%), при наличии осложнений или сопутствующих хронических неинфекционных болезней (бронхолегочной системы, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и др.), риск обострения которых при любом остром инфекционном процессе высокий. По эпидемиологическим показаниям (независимо от степени тяжести) госпитализировались студенты, проживающие в общежитии — 25 (6%).

Основными симптомами катарального периода кори являлись симптомы общего инфекционного синдрома (лихорадка, головная боль, недомогание), гиперемия слизистых оболочек полости рта, ротоглотки и конъюнктивы глаз, слезотечение, светобоязнь (табл. 2). У 299 (78%) больных отмечался сухой кашель, в то время как клиника ларингита в виде грубого лающего кашля, осиплости голоса имела место только у 67 (17%) пациентов (табл. 2). Пятна Филатова — Коплика определялись у 121 (31%) больного и сохранялись до 2-го дня высыпания у 32 (8%) пациентов. У 58 (15%) отмечалась клиника энтерита (с частотой стула 7,4±2,1 раза и продолжительностью 3,8±1,3 дня) как одного из возможных симптомов кори и/или на фоне сопутствующей неинфекционной патологии кишечного тракта, что может влиять на частоту встречаемости диарейного синдрома при кори. Продолжительность катарального периода зависела от степени тяжести кори и находилась в интервале от 3,5±1,6 дня при легкой форме до 6,9±1,7 дня при тяжелой форме болезни (табл. 2).

В первые 2 дня высыпания катаральный синдром нарастал, а температура тела достигала фебрильных цифр. Появлялась сыпь с четко выраженной последовательностью высыпания (лицо, шея, верхняя часть туловища, затем вся поверхность туловища и проксимальные отделы рук, затем нижние конечности) со склонностью к слиянию на лице и туловище. Средняя продолжительность высыпания находилась в интервале от 3,3±0,36 до 5,4±1,6 дня. Пятнисто-папулезный характер сыпи имел место у 375 (98%) больных, в т. ч. с геморрагическим компонентом — у 96 (25%). У 7 (2%) больных с легкой формой кори отмечался мелкопятнистый характер сыпи (табл. 2). Обратное развитие сыпи начиналось с 4-го дня после ее появления в том же порядке, сверху вниз, и заканчивалось пигментацией у 312 (81%) человек, шелушением — у 121 (31%), более выраженным на лице и ладонях. Средняя продолжительность болезни находилась в прямой зависимости от степени тяжести (табл. 2). Гладкое течение кори отмечалось у 208 (54%) пациентов. Причиной негладкого течения заболевания являлись: бронхит — у 64 (16%), пневмония — у 12 (3%). Обострение сопутствующих соматических заболеваний зафиксировано у 98 (25%) больных. Бронхит и пневмония у больных, лечившихся стационарно, носили вторичный характер. Поражение легких характеризовалось клиническими и рентгенографическими данными, характерными для очаговой бронхопневмонии. В общем анализе крови при осложненном течении кори отмечались лейкоцитоз 15,9±3,2×109/л, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом, ускорение СОЭ до 20,5±3,7 мм/ч. При гладком течении кори количество лейкоцитов составляло 6,8±2,1×109/л, лимфоцитов — 48,6±10,3%, СОЭ — 12,6±2,8 мм/ч.

Предварительными диагнозами у 236 пациентов, обратившихся за медицинской помощью в продромальном периоде кори, являлись: острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) у 78 (33%), корь — у 158 (67%), в периоде высыпания (146 пациентов): корь — у 124 (85%), краснуха — у 5 (3,4%), ОРВИ, токсико-аллергическая реакция — у 15 (10,3%), инфекционный мононуклеоз — у 2 (1,3%). Приведенные результаты свидетельствуют, что меньшие затруднения в плане диагностики кори имелись в периоде высыпания.

Клинические наблюдения

Больной И., 22 года. Поступил в ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги» на 5-й день болезни, с направительным диагнозом «ОРВИ, токсико-аллергическая реакция».

Из анамнеза установлено, что заболевание началось с повышения температуры тела до 39,5 °С, сухого кашля. На 2-й день заболевания присоединились слизистые выделения из носа, слезотечение, светобоязнь, а на 5-й день появилась сыпь на лице и верхней части туловища.

При осмотре в приемном отделении: состояние средней тяжести. Катаральный конъюнктивит, гиперемия зева, пятна Филатова — Коплика на слизистой оболочке щек, деснах. На лице, туловище сыпь пятнисто-папулезного характера со склонностью к слиянию. Пальпируются заднешейные, подчелюстные лимфатические узлы. Число дыханий — 18 в 1 мин. В легких дыхание везикулярное, проводится по всем полям. Пульс — 116 в 1 мин, удовлетворительного качества. Тоны сердца громкие, ритмичные. Артериальное давление (АД) — 120/60 мм рт. ст. На 6-й день от начала болезни сыпь распространилась на нижние конечности. На 4-е сут со дня появления (8-й день от начала болезни) элементы сыпи стали угасать в том же порядке, как и появлялись (сверху вниз), превращаясь в светло-коричневые пятна (пигментация).

Заключительный диагноз: корь, типичная, средней степени тяжести. Диагноз подтвержден методом ИФА (обнаружены специфические IgM).

Клиническое наблюдение демонстрирует позднюю диагностику кори (в периоде высыпания) при наличии характерных симптомов болезни (лихорадка, катаральный синдром, конъюнктивит, пятна Филатова — Коплика, сыпь пятнисто-папулезного характера), позволяющих диагностировать или заподозрить это заболевание уже при первичном обращении к врачу в поликлинике. Имевшееся у больного увеличение лимфатических узлов является одной из особенностей кори у взрослых, как и увеличение продолжительности катарального синдрома, и должно учитываться врачом при оценке клинической симптоматики болезни.

Больной В., 25 лет. Заболел 03.01.2019. Отмечал повышение температуры тела — 37,2–37,4 °С, недомогание, головную боль, слизистые выделения из носа, сухой кашель. Обратился за медицинской помощью 05.01.2019. Проводилось лечение на дому (базисная терапия ОРВИ): умифеновир, амброксол, цетиризин, преноксдиазин, аскорбиновая кислота. В последующие дни лихорадка сохранялась, кашель усилился, а 09.01.2019 температура тела повысилась до 39,5 °С и появилась сыпь на лице. Больной был осмотрен врачом скорой помощи и доставлен в ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги» с диагнозом: ОРВИ, бронхит.

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфекционными больными отрицает, сведений о профилактических прививках нет.

При осмотре в приемном отделении 09.01.2019: состояние средней тяжести. Температура тела — 39,6 °С. Лицо одутловатое, веки отечные, конъюнктивит, гнойный секрет в углах глаз. Слизистая оболочка зева, полости рта отечная, ярко гиперемирована. Десны рыхлые, гиперемированные, кровоточащие. На слизистых оболочках щек, губ пятна неправильной формы, размером 1–2 мм, возвышающиеся над поверхностью слизистой (пятна Филатова — Коплика). На лице пятнисто-папулезная сыпь сливного характера, единичные элементы петехиальной сыпи, носовое кровотечение. Пальпируются шейные, затылочные и подмышечные лимфоузлы размером до 0,5 см. Число дыханий — 19 в 1 мин. Дыхание жесткое, проводится по всем полям, хрипы проводного характера в небольшом количестве. Пульс — 96 в 1 мин, удовлетворительного наполнения. Тоны сердца приглушены. АД — 100/60 мм рт. ст.

Наличие характерных симптомов (конъюнктивит, пятна Филатова — Коплика, пятнисто-папулезный характер сыпи) позволило диагностировать корь. При осмотре больного 10.01.2019 сыпь распространилась на туловище, а 11.01.2019 спустилась на конечности. Высыпание проходило на фоне лихорадки до 39 °С. Сыпь сохранялась до 14.01.2019 и разрешилась пигментацией сначала на лице, затем на туловище и конечностях. Шелушение было выражено слабо и отмечалось на лице, кистях рук и стопах. Общий анализ крови от 9.01.2019: лейкоциты — 7,2×109/л, формула крови не изменена, СОЭ — 30 мм/ч. Количество тромбоцитов — 305×109/л. Показатели системы гемостаза: время кровотечения — 250 с, протромбиновое время — 17,5 с, фибриноген — 2,8 г/л.

Диагноз кори подтвержден обнаружением IgM методом ИФА.

Приведенное клиническое наблюдение представляет типичную корь взрослых, у которых может удлиняться катаральный период, возможно увеличение лимфатических узлов, развитие геморрагической сыпи, сохранение пятен Филатова — Коплика в первые 2 дня высыпания. Невнимательный осмотр зева и слизистых полости рта у больных с экзантемой часто является причиной поздней диагностики кори, т. к. характерный для катарального периода кори синдром энантемы остается незамеченным.

Выводы

В возрастной структуре заболевших корью в АО превалирует население в возрасте от 18 до 29 лет.

Доля серонегативных лиц, по результатам мониторинга напряженности коллективного иммунитета к кори, в индикаторных группах населения АО в 2013–2018 гг. составляла от 15,7% до 23,8%.

Корь у взрослых протекала типично, с преобладанием среднетяжелых форм у 85% больных.

При первичном обращении за медицинской помощью в продромальном периоде болезни корь диагностировалась у 67%, в периоде высыпания — у 85% пациентов.

Регистрация заболеваемости корью у взрослых, вакцинированных и ревакцинированных против кори, может быть связана со снижением постпрививочного иммунитета.

Эпидемическая ситуация по кори в последние годы свидетельствует о необходимости проведения дополнительных ревакцинаций против кори, возможно, через каждые 10 лет после последней ревакцинации.

Источник