Индекс контагиозности при паротите

Содержание статьи

Выберите правильный ответ. 1 Индекс контагиозности при паротите: 1) 0,12- 0,2; 2) 0,3-0,5; 3) 0,4; 4) 0,7; 5) 0,96

1 Индекс контагиозности при паротите:

1) 0,12- 0,2; 2) 0,3-0,5; 3) 0,4; 4) 0,7; 5) 0,96.

2 Инкубационный период при паротите равен:

1) 1-7 дней; 2) 3-15 дней; 3) 6-9 дней; 4) 7-21 день; 5) 11-23 дня.

3 Ребенок 1,5 лет заболел накануне. Температура 39,2оС, рвота, резкое беспокойство. При осмотре выражены менингеальные симптомы, произведена люмбальная пункция. При исследовании ликвора — лимфоцитарный цитоз, белок 0,6 гл. В анамнезе — контакт с эпидемическим паротитом. Наиболее вероятен данном случае диагноз:

1) грипп; 2) менингококковая инфекция; 3) паротигенный менингит; 4) энтеровирусная инфекция; 5) туберкулезный менингит.

4 Для подтверждения диагноза паротит нужно провести лабораторное исследование:

1) клинический анализ крови; 2) определение белка в ликворе; 3) мазок из зева на флору; 4) обнаружение антител и их титра; 5) клинический анализ мочи.

5 Ребенок 4 лет 2 недели назад переболел ангиной. Сегодня повысилась температура, появилась припухлость в области угла нижней челюсти размером 3х4 см. с четкими контурами, плотная и болезненная. Старший брат в течение недели болен паротитом. Наиболее вероятным диагнозом может быть:

1) дифтерия; 2) шейный лимфаденит; 3) паротит; 4) инфекционный мононуклеоз; 5) лимфогранулематоз.

Дифтерия

92. Выберите правильный ответ.

1 Возбудителем дифтерии у детей являются:

1) пневмококк; 2) стафилококк; 3) стрептококк; 4) нетоксигенный штамм коринебактерий; 5) токсигенный штамм коринебактерий.

2 Дифтерия у детей наиболее часто передается:

1) парентеральным и воздушно-капельным путем; 2) контактно-бытовым и воздушно-капельным путем; 3) трансплацентарным и воздушно-капельным путем; 4) воздушно-капельным путем и парентеральным; 5) трансплацентарным и парентеральным путем.

3 Инкубационный период при дифтерии составляет:

1) 5 часов; 2) 2 — 10 дней; 3) 12 — 14 дней; 4) 21 день; 5) 14 — 21 день.

4 Не характерным симптомом при истинном дифтерийном крупе у детей является:

1) одышка; 2) кашель; 3) осиплость голоса; 4) участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры; 5) боли в животе.

5 К неспецифической профилактике дифтерии у детей относится все кроме:

1) изоляция больного; 2) бактериологическое обследование контактных; 3) выявление и лечение носителей; 4) вакцинация вакциной АКДС; 5) дезинфекция посуды.

Выберите все правильные ответы

1 Типичными формами дифтерии зева являются:

1) катаральная; 2) локализованная; 3) распространенная; 4) токсическая; 5) гипертоксическая.

2 Атипичными формами дифтерии зева являются:

1) катаральная; 2) локализованная; 3) распространенная; 4) токсическая; 5) гипертоксическая.

3 Дифтерия носа у детей бывает:

1) катарально-язвенная; 2) пленчатая; 4) гипертоксическая; 4) геморрагическая; 5) гангренозная.

4 Редкими формами являются:

1) дифтерия уха; 2) дифтерия зева; 3) дифтерия кожи; 4) дифтерия ран; 5) дифтерия гортани.

5 Истинный круп бывает:

1) первичный; 2) вторичный; 3) локализованный; 4) нисходящий; 5) гипертоксический.

Выберите все правильные ответы

1 Специфическими осложнениями дифтерии являются:

1) миокардит; 2) парез мягкого неба; 3) полиневрит; 4) токсический нефроз; 5) перитонит.

2 Токсическая дифтерия II степени характеризуется:

1) общим тяжелым состоянием; 2) пятнисто-папулезной сыпью; 3) отеком подкожной клетчатки до уровня ключицы; 4) болями в крупных суставах; 5) стенозом глотки.

3 Для лечения токсической дифтерии зева применяются:

1) антибиотики; 2) антитоксическая противодифтерийная сыворотка; 3) дезинтоксикационная терапия; 4) дифтерийный анатоксин; 5) гемосорбция.

4 Дифференциальный диагноз дифтерии проводится с :

1) некротической ангиной; 2) лакунарной ангиной; 3) инфекционным мононуклеозом; 4) ангиной Симановского-Раухфуса; 5) лимфогранулематозом.

5 Токсическая дифтерия III степени характеризуется:

1) стенозом глотки; 2) отеком шейной клетчатки ниже уровня ключиц; 3) общим тяжелым состоянием; 4) болями в крупных суставах; 5) характерным запахом изо рта.

Острые кишечные инфекции.

Выберите правильные ответы

1 Пищевые токсикоинфекции у детей могут протекать в виде:

1) эзофагитов; 2) гастритов; 3) гастроэнтеритов; 4) энтероколитов; 5) гемоколита.

2 Клиническая дизентерия у детей раннего возраста характеризуется:

1) длительным бактериовыделением; 2) наличием эквивалентов тенезмов; 3) желтухой; 4) стулом энтеритного характера; 5) гепато-лиенальным синдромом.

3 Тяжелые формы дизентерии у детей характеризуются:

1) повышением температуры до 39 — 40оС; 2) наличием мелкоточечной сыпи; 3) менингеальным синдромом; 4) дегидратацией; 5) ангиной.

4 Признаками дегидратации у детей при ОКИ являются:

1) боли в животе; 2) тенезмы; 3) снижение диуреза; 4) метеоризм; 5) потеря массы тела.

5 Симптомами дегидратации III степени у детей являются:

1) олигоурия; 2) парез кишечника; 3) боли в животе; 4) мышечная гипотония; 5) западение большого родничка.

Выберите все правильные ответы

1 Для диагностики сальмонеллеза следует провести следующие исследования:

1) посев крови на тифо-паратифозную группу; 2) посев мочи; 3) клинический анализ крови; 4) посев кала на дизгруппу; 5) ректороманоскопия.

2 Для диагностики электролитных нарушений при ОКИ у детей необходимо провести исследование:

1) анализ мочи по Нечипоренко; 2) биохимический анализ на кальций и фосфор; 3) биохимический анализ на калий и натрий; 4) определение КОС крови; 5) ЭКГ.

3 Тяжелые формы ОКИ у детей требуют назначения:

1) ферментов; 2) антибиотиков вв; 3) антибиотиков вм; 4) инфузионной терапии; 5) введение электролитов.

4 Колиинфекция у детей наиболее часто характеризуется:

1) гепатолиенальным синдромом; 2) дегидратацией; 3) гемоколитом; 4) метеоризмом; 5) сердечно-сосудистыми расстройствами.

5 При легких формах дизентерии целесообразно назначить:

1) инфузионную терапию; 2) дизентерийный бактериофаг; 3) ферменты; 4) антациды; 5) ампиокс.

Вирусные гепатиты.

97. Выберите правильный ответ.

1 Диагностическими признаками острого вирусного гепатита А являются все кроме:

1) острое начало заболевания; 2) диспептические расстройства; 3) нарушение пигментного обмена; 4) увеличение околоушных слюнных желез; 5) увеличение размеров печени.

2 Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими вирусный гепатит А проводится в течение:

1) 2 недель; 2) 1 месяца; 3) 3 месяцев; 4) 6 месяцев; 5) 1 года.

3 У ребенка 5 лет, посещающего детский сад выявлена гепатомегалия и темный цвет мочи. Для установления диагноза необходимо провести

1) осмотр зева; 2) посев мазка из зева; 3) определение активности аминотрансфераз крови; 4) рентгенограмму грудной клетки; 5) посев крови на гемокультуру.

4 Ранним клинико-лабораторным показателем в диагностике вирусных гепатитов является:

1) осмотр зева; 2) посев мазка из зева; 3) определение АсАТ и АлАТ; 4) увеличение белка в моче; 5) лейкоцитоз.

5 Для вирусного гепатита А в отличии от вирусного гепатита В характерно все кроме:

1) сезонность заболевания; 2) циклическое течение; 3) отсутствие хронизации процесса; 4) наличие в крови HBsAg ; 5) повышение активности аминотрансфераз.

Выберите все правильные ответы

1 Возможные пути передачи вируса гепатита А у детей:

1) парентеральный; 2) контактно-бытовой; 3) трансплацентарный; 4) воздушно-капельный; 5) алиментарный.

2 Возможные пути передачи вируса гепатита В у детей:

1) парентеральный; 2) контактно-бытовой; 3) трансплацентарный; 4) воздушно-капельный; 5) алиментарный.

3 Дифференциальный диагноз вирусного гепатита у детей проводится с:

1) псевдотуберкулезом; 2) сальмонеллезом; 3) инфекционным мононуклеозом; 4) колиэнтеритом; 5) дизентерией.

4 Возбудитель вирусного гепатита может быть обнаружен

1) в моче; 2) в слюне; 3) в секрете дыхательных путей; 4) в кале; 5) в крови.

5 Основные методы терапии вирусного гепатита А включают:

1) постельный режим; 2) диетотерапию; 3) дезинтоксикационную терапию; 4) ферментотерапию; 5) антикоагулянтную терапию.

Вакцинация и поствакцинальные осложнения

Выберите правильные ответы

1 Перед проведением профилактических прививок необходимо:

1) определить состояние здоровья; 2) выделить “группы риска” ; 3) составить индивидуальный график прививок; 4) прививать здоровых детей в декретированные сроки; 5) не выделять “группы риска”.

2 “Группами риска“ к проведению профилактических прививок являются дети:

1) с поражением ЦНС; 2) с различными аллергическими реакциями; 3) часто и длительно болеющие; 4) ранее имеющие общие и местные реакции на прививки; 5) не получавшие иммуносупрессивной терапии.

3 Поствакцинальными осложнениями при проведении прививки БСЖ являются:

1) пневмония; 2) холодный абсцесс; 3) острая сердечно-сосудистая недостаточность; 4) келоидные рубцы; 5) регионарный лимфаденит.

4 Поствакцинальными осложнениями при проведении прививки БСЖ являются:

1) пневмония; 2) длительно мокнущая поверхность; 3) острая сердечно-сосудистая недостаточность; 4)поражения кожи типа волчанки; 5) генерализация инфекции.

5 Поствакцинальными осложнениями после использования живой полиомиелитной вакцины являются:

1) аллергический дерматит; 2) отек Квинке; 3) легкие парезы; 4) менингит; 5) ларингит.

Выберите все правильные ответы

1 Осложнениями при проведении прививки АКДС могут быть:

1) плотный инфильтрат на месте введения вакцины; 2) поражение ЦНС; 3) судорожный синдром; 4) дисфункция кишечника; 5) пневмония.

2 Осложнениями при проведении прививки АКДС могут быть:

1) упорный пронзительный крик или визг у ребенка сразу после введения; 2) малые судорожные припадки по типу “клевки” и “кивки”; 3) аллергические осложнения; 4) острая сердечно-сосудистая недостаточность; 5) пневмония.

3 Осложнением при проведении прививки против кори являются:

1) холодный абсцесс; 2) фебрильные судороги; 3) келоидные рубцы; 4) поствакцинальный энцефалит; 5) дисфункция кишечника.

4 Осложнениями при проведении прививки против паротита являются:

1) серозный менингит; 2) аллергические реакции типа крапивницы; 3) келоидные рубцы; 4) холодный абсцесс; 5) токсические реакции.

5 Общими правилами проведения профилактических прививок у детей являются:

1) обязательная термометрия в день прививки; 2) введение вакцин только в прививочном кабинете; 3) введение вакцин только специально обученным мед. работником; 4) введение вакцины любым медицинским работником ; 5) соблюдение декретированных сроков вакцинации.

Date: 2015-07-02; view: 332; Нарушение авторских прав

Источник

собенности инфекционных болезней. Специфичность инфекции. Контагиозность. Индекс контагиозности инфекции. Цикличность. Стадии инфекционной болезни. Периоды инфекционной болезни.

Оглавление темы «Инфекционный процесс. Классификация инфекций. Эпидемиология инфекционного процесса. Эпидемический процесс.»:

1. Бактерионосительство. Способность к длительному выживанию в организме. Инфекционный процесс. Инфекция. Инфекционная болезнь.

2. Условия развития инфекции. Патогенность. Инфицирующая доза. Скорость размножения микроорганизмов. Входные ворота инфекции. Тропизм. Пантропизм.

3. Динамика инфекционного процесса. Бактериемия. Фунгемия. Вирусемия. Паразитемия. Сепсис. Септицемия. Септикопиемия. Токсинемия. Нейропробазия.

4. Особенности инфекционных болезней. Специфичность инфекции. Контагиозность. Индекс контагиозности инфекции. Цикличность. Стадии инфекционной болезни. Периоды инфекционной болезни.

5. Классификация ( формы ) инфекционных заболеваний. Экзогенные инфекции. Эндогенные инфекции. Регионарные и генерализованные инфекции. Моноинфекции. Микстинфекции.

6. Суперинфекции. Реинфекции. Рецидивы инфекции. Манифестные инфекции. Типичная инфекция. Атипичная инфекция. Хроническая инфекция. Медленные инфекции. Персистирующие инфекции.

7. Бессимптомные инфекции. Абортивная инфекция. Латентная ( скрытая ) инфекция. Инаппарантные инфекции. Дремлющие инфекции. Микробоносительство.

8. Эпидемиология. Эпидемиология инфекционного процесса. Эпидемический процесс. Компоненты ( состав ) эпидемического процесса. Источники инфекции. Механизмы, факторы и пути передачи инфекции.

9. Классификация инфекционных болезней по Гробошевскому. Восприимчивость популяции. Профилактика инфекций. Группы мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний.

10. Интенсивность эпидемического процесса. Спорадическая заболеваемость. Эпидемия. Пандемия. Эндемичные инфекции. Эндемии.

11. Природно-очаговые инфекции. Паразитолог Е.Н. Павловский. Классификация природно-очаговых инфекций. Карантинные ( конвенционные) инфекции. Особо опасные инфекции.

Особенности инфекционных болезней. Специфичность инфекции. Контагиозность. Индекс контагиозности инфекции. Цикличность. Стадии инфекционной болезни. Периоды инфекционной болезни.

Инфекционные болезни характеризуются специфичностью, контагиозностью и цикличностью.

Специфичность инфекции

Каждую инфекционную болезнь вызывает конкретный возбудитель. Однако известны инфекции (например, гнойно-воспалительные процессы), вызываемые различными микробами. С другой стороны, один возбудитель (например, стрептококк) способен вызывать различные поражения.

Контагиозность инфекционного заболевания. Индекс контагиозности инфекции.

Контагиозность (заразительность) определяет способность возбудителя передаваться от одного лица к другому и скорость его распространения в восприимчивой популяции. Для количественной оценки контагиозности предложен индекс контагиозности — процент переболевших лиц в популяции за определённый период (например, заболеваемость гриппом в определённом городе за 1 год).

Цикличность инфекционного заболевания

Развитие конкретного инфекционного заболевания ограничено во времени, сопровождается цикличностью процесса и сменой клинических периодов.

Стадии инфекционной болезни. Периоды инфекционной болезни.

Инкубационный период [от лат. incubatio, лежать, спать где-либо]. Обычно между проникновением инфекционного агента в организм и проявлением клинических признаков существует определённый для каждой болезни промежуток времени — инкубационный период, характерный только для экзогенных инфекций. В этот период возбудитель размножается, происходит накопление как возбудителя, так и выделяемых им токсинов до определённой пороговой величины, за которой организм начинает отвечать клинически выраженными реакциями. Продолжительность инкубационного периода может варьировать от часов и суток до нескольких лет.

Продромальный период [от греч. prodromos, бегущий впереди, предшествующий]. Как правило, первоначальные клинические проявления не несут каких-либо патогномоничных [от греч. pathos, болезнь, + gnomon, показатель, знак] для конкретной инфекции признаков. Обычны слабость, головная боль, чувство разбитости. Этот этап инфекционной болезни называется продромальный период, или «стадия предвестников». Его продолжительность не превышает 24-48 ч.

Период развития болезни. На этой фазе и проявляются черты индивидуальности болезни либо общие для многих инфекционных процессов признаки — лихорадка, воспалительные изменения и др. Б клинически выраженной фазе можно выделить стадии нарастания симптомов (stadium wcrementum), расцвета болезни (stadium acme) и угасания проявлений (stadium decrementum).

Реконвалесценция [от лат. re-, повторность действия, + convalescentia, выздоровление]. Период выздоровления, или реконвалесценции как конечный период инфекционной болезни может быть быстрым (кризис) или медленным (лизис), а также характеризоваться переходом в хроническое состояние. Б благоприятных случаях клинические проявления обычно исчезают быстрее, чем наступает нормализация морфологических нарушений органов и тканей и полное удаление возбудителя из организма. Выздоровление может быть полным либо сопровождаться развитием осложнений (например, со стороны ЦНС, костно-мышечного аппарата или сердечно-сосудистой системы). Период окончательного удаления инфекционного агента может затягиваться и для некоторых инфекций (например, брюшного тифа) может исчисляться неделями.

— Также рекомендуем «Классификация ( формы ) инфекционных заболеваний. Экзогенные инфекции. Эндогенные инфекции. Регионарные и генерализованные инфекции. Моноинфекции. Микстинфекции.»

Источник

3.Паротитная инфекция. Этиология, эпидемиология, клинические формы. Особенности у взрослых.

Эпидемическийпаротит

(ЭП)(Parotitisepidemica,

свинка) —

острое инфекционное заболевание,

вызываемое вирусом эпидемического

паротита, передающееся воздушно-капельным

путем и характеризующееся синдромом

интоксикации, поражением слюнных желез,

центральной нервной системы, частым

вовлечением в патологический процесс

других органов и систем.

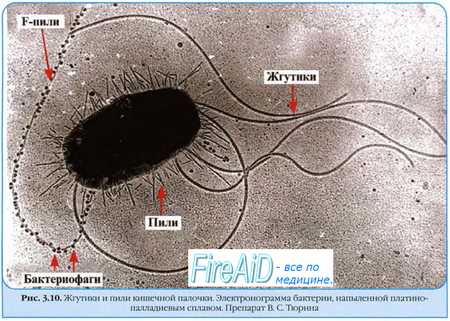

Этиология.

РНК-вирус

семейства Paramyxoviridae.

Неустойчив во внешней среде. При

температуре +60° С погибает в течение

5—10 мин, ультрафиолетовом облучении

— сразу, в дезинфицирующих растворах

— в течение нескольких минут. Не

чувствителен к химиопрепаратам и

антибиотикам, устойчив к действию

низких температур (при -20° С сохраняется

6—8 мес); По антигенной структуре

однороден. Вирус эпидемического паротита

может быть обнаружен в слюне, крови,

цереброспинальной жидкости, взятой

у больного в последние дни инкубационного

периода и в первые 3—4 дня от начала

болезни.

Эпидемиология.

Антропонозная

инфекция.

Источником

инфекции: б-ной

чел. Заразительности после 9-го дня

болезни нет. В распространении

инфекции большое значение имеют больные

атипичными формами. Предполагается

существование здоровых вирусоносителей.

Механизм

передаги: капельный.

Путь

передаги —

воздушно-капельный. Вирус выделяется

во внешнюю среду с капельками слюны,

где обнаруживается у всех детей,

независимо от локализации патологического

процесса. Индекс

контагиозности —

50—85%.

Возрастная

структура. Наиболее

часто болеют дети 7—14 лет (мальчики

чаще девочек). В холодный период число

случаев возрастает.

Периодигность.

Подъем

заболеваемости происходит через 3—5

лет и обусловлен увеличением количества

восприимчивых лиц.

Иммунитет

стойкий.

Повторные заболевания в 3% случаев.

Классификация.

По типу:

1.Типичные:

—изолированная

(паротит);

—комбинированная

(паротит + субмандибулит; паротит +

орхит; паротит + серозный менингит и

др.).

2.Атипичные:

—изолированная;

—комбинированная

(панкреатит + сублингвит; панкреатит +

энцефалит и др.);

—стертая;

—бессимптомная.

По тяжести:

1.Легкая

форма.

2.Среднетяжелая

форма.

3.Тяжелая

форма.

Критерии тяжести:

-выражежеость

синдрома интоксикации;

—выраженность

местных изменений.

По тегению (по

характеру):

1.Гладкое.

2.Негладкое:

—с осложнениями;

—с наслоением

вторичной инфекции;

—с обострением

хронических заболеваний.

Клиническая

картина.

Инкубационный

период эпидемического паротита колеблется

от 11 до 21 дня (чаще 15-19 дней).

Типигные

формы (с

увеличением околоушных слюнных желез)

могут быть изолированными, когда имеется

только паротит, и комбинированными—

сочетанное поражение околоушной

слюнной железы и других железистых

органов (подчелюстных и подъязычных

слюнных желез, поджелудочной железы,

половых желез и др.); поражение околоушной

слюнной железы и ЦНС; поражение

околоушной слюнной железы и других

органов и систем.

Паротит

—

типигная,

изолированная форма.

Начальный

период:

в ряде случаев может наблюдаться

недомогание, вялость, головная боль,

нарушение сна (в течение 1—2 дней). Однако

чаще заболевание начинается остро

с повышения температуры тела.

В

период

разгара

дети предъявляют жалобы на боль при

открывании рта, жевании, реже — в области

мочки уха, шеи. Появляется увеличение

околоушной слюнной железы (безболезненна

или умеренно болезненна), через 1—2 дня

увеличивается другая околоушная слюнная

железа. На стороне поражения возникает

припухлость впереди уха (вдоль восходящей

ветви нижней челюсти), под мочкой

уха, сзади ушной раковины, так что мочка

уха находится в центре «опухоли».

Уменьшаются через 2-10 дней.

«Болевые

точки Филатова»: болезненность при

надавливаний на козелок, сосцевидный

отросток и в области ретромандибулярнои

ямки.Отечность и гиперемия вокруг

наружного отверстия выводного протока

околоушной слюнной железы (симптом

Мурсона).

В

период

реконвалесценции

температура тела нормальная, улучшается

самочувствие.

Поражение

подгелюстных слюнных желез

(субмандибулит)

чаще бывает двусторонним, в сочетании

с паротитом. «Опухоль» в виде

продолговатого или округлого

образования определяется кнутри от

края нижней челюсти.

Поражение

подъязыгных слюнных желез (сублингвит)

в изолированном виде встречается редко.

Обычно бывает в сочетании с паротитом

или субмандибулитом. Припухлость и

болезненность определяются в

подбородочной области и под языком.

Поражение

поджелудогной железы (панкреатит)

встречается у половины больных. Резкиесхваткообразные боли в левом подреберье,

нередко опоясывающего характера.

Тошнота, повторная рвота, снижение

аппетита. У детей первых 2 лет: стул

жидкий, плохо переваренный, с наличием

белых комочков.

Поражения мужских половых желез (орхит,

простатит).

Орхит у мужчин в 68%, у мальчиков дошкольного

возраста — 2%. Развивается на 3—10-й день

болезни. Орхит может предшествовать

увеличению околоушных слюнных желез

(«первичный» орхит), развиваться

одновременно с паротитом («сопутствующий»

орхит) и быть единственным проявлением

болезни («автономный» орхит).

Преимущественно одностороннее

поражение. Общее состояние резко

ухудшается — t тела до 39—41°С. Боли в

тестикулах, иррадиирующие в поясницу,

промежность, усиливающиеся при вставании

с постели, движениях. Через 3—5 дней

признаки исчезают.

Серозный менингит возникает, как правило,

до 6-го дня болезни, может быть единственным

проявлением паротитной инфекции. Начало

острое, t, рвота, судороги, бред, потеря

сознания, менингеальные симптомы.

Спинномозговая пункция: давление

ликвора повышено, жидкость прозрачная

или опалесцирующая, умеренный плеоцитоз

(до 500—1000 клеток в 1 мкл) лимфоцитарного

характера (лимфоцитов 96-98%). У большинства

больных содержание белка нормальное

или умеренно повышено (0,6 г/л).

Другие поражения при ЭП: оофорит,

тиреоидит, дакриоаденит (поражение

слёзной железы), менингоэнцефалит

(редко), мононевриты, миелиты и

энцефаломиелиты (проявляются нижним

спастически парапарезом).

Поражение дыхательной системы. При

паротитной инфекции физикальные

изменения в легких скудны. Однако у

всех больных при рентгенологическом

исследовании выявляют

циркуляторно-со-судистые изменения

(расширение корней легких, усиление

легочного рисунка), перибронхиальные

уплотнения легочной ткани. Они возникают

с 1 по 15-й день забобования и сохраняются

длительно.

Поражение могевыделительной системы

(уретриты, геморрагические циститы).

Изменения в моче чаще определяют у

детей дошкольного возраста, в половине

случаев — на 1-й нед. болезни. Они

возникают остро и проявляются

протеинурией, гематурией, лейкоцитурией.

Больные жалуются на частые болезненные

мочеиспускания, нередко наблюдается

макрогематурия. Общая продолжительность

поражения мочевыделительной системы

не более 1 недели.

Поражение сердегно-сосудистой системы

проявляется в виде миокардиодистро-фии

и реже — миокардита. Признаки миокардита

обнаруживают к концу 1-й нед. болезни,

через 1,5—2 нед. на электрокардиограмме

отмечают улучшение показателей.

В патологический процесс могут

вовлекаться: пегенъ. селезенка, орган

слуха (лаби-

ринтит, кохлеит), орган зрения (конъюнктивит,

склерит, кератит, неврит или паралич

зрительного нерва), серозные обологки

суставов.

Изолированное поражение органов и

систем наблюдается только в 15% случаев,

у 85% пациентов — сочетанное или

множественное.

Атипигные формы протекают без увеличения

околоушных слюнных желез. Они могут

быть изолированными (поражается один

орган/система) и комбинированными

(поражаются два или более органа/системы).

Стертая форма — с эфемерным поражением

околоушной слюнной железы (увеличение

определяется пальпаторно, быстро

исчезает).

Бессимптомная форма — клинические

признаки отсутствуют; диагностируется

в очагах инфекции по нарастанию титра

специфических антител в динамике

исследования.

У взрослых чаще поражаются половые

железы.

4.Бициллин-5 для внутримышечного введения

ребенку 5 лет.

Относится к группе пенициллинов

пролонгированного действия Всасывается

медленно, не создаёт высоких концентраций

в крови Состав: 1 часть бензилпенициллина

прокаина, 4 части бензатин пенициллина.

Форма выпуска: флаконы по 1,5 млн.ЕД.

Назначается по 1,5 млн ЕД для профилактики

ревматизма 1 раз в 4 не дели.

Соседние файлы в папке детские болезни

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник